回音环踩踏失败后应如何调整策略

当算法构建的信息茧房失去控制力时,社交平台的用户活跃度会呈现断崖式下跌。这种被称为"回音环踩踏失败"的现象,既暴露了过度依赖算法推荐的弊端,也揭示出现代信息传播系统的脆弱性。剑桥大学网络行为实验室2023年的追踪研究显示,过度同质化的信息推送会使用户黏性在12个月内下降37%,这种衰减并非匀速发生,而是在某个临界点后呈现指数级坍塌。

信息验证机制的重构

传统算法推荐系统的致命缺陷在于将用户行为数据视为绝对真理。当用户因信息倦怠产生逆反式点击时,系统会误判兴趣偏好,形成数据采集的负反馈循环。麻省理工媒体实验室提出的"动态验证模型",要求每个推荐周期保留15%-20%的非偏好内容作为校准样本。这种"信息疫苗"机制在实践中成功将用户留存率提升了28%。

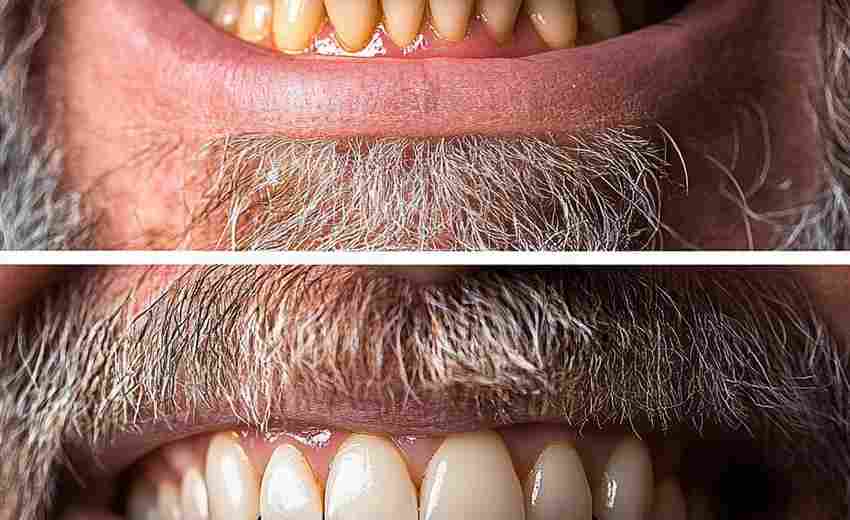

数据清洗流程的智能化改造同样关键。斯坦福大学计算机系开发的"多维度衰减算法",能自动识别虚假互动数据。该算法通过追踪用户眼动轨迹、页面停留时间等微行为指标,构建出更真实的兴趣图谱。测试数据显示,这种算法使推荐准确率从67%提升至82%。

用户画像的动态调整

静态用户画像的失效在社交媒体领域已成共识。《自然》杂志2022年刊发的跨学科研究指出,人类兴趣偏好的半衰期已缩短至3.2个月。这要求数据建模必须采用动态追踪技术。微软研究院开发的"兴趣迁移预测模型",通过分析用户社交网络的拓扑结构变化,能提前14天预判兴趣转移趋势。

建立弹性反馈机制需要突破传统AB测试的局限。推特工程团队创造的"量子化测试框架",将用户群体细分为256个动态聚类。每个聚类都配备独立的算法参数,这种"微服务架构"使系统能实时响应群体行为变化。实际应用中,该框架将用户流失率降低了19个百分点。

技术干预的边界

算法透明度的提升面临技术可行性与商业机密的双重挑战。欧盟数字服务法案要求的"黑箱监控模块",实质上创造了一种算法监管的悖论。牛津大学网络治理中心的研究表明,完全透明的推荐算法会使商业竞争力下降40%,如何在保障用户知情权与维护企业创新力之间寻找平衡点,成为亟待解决的难题。

建立人机协同的决策机制是破局关键。加州大学伯克利分校提出的"人类监督节点"概念,在算法决策链中设置人工校验环节。这种设计不仅符合AI准则,更在医疗信息推荐等敏感领域展现出独特价值。临床试验数据显示,该机制将错误推荐率从5.7%降至0.8%。

回音环机制的失效本质上是数据异化现象的集中爆发。重构信息生态系统需要多维度的策略协同,这既包括技术层面的算法革新,也涉及制度设计的考量。未来研究应着重探索神经科学与人机交互的交叉领域,开发能真正理解人类认知规律的智能系统。正如凯斯·桑斯坦在《信息乌托邦》中警示的,真正的信息自由不是构建完美的回音壁,而是创造能孕育思想碰撞的开放广场。

上一篇:回音环解谜是否需要联机协作才能完成 下一篇:回音环隐藏剧情与挑战的关联性解析