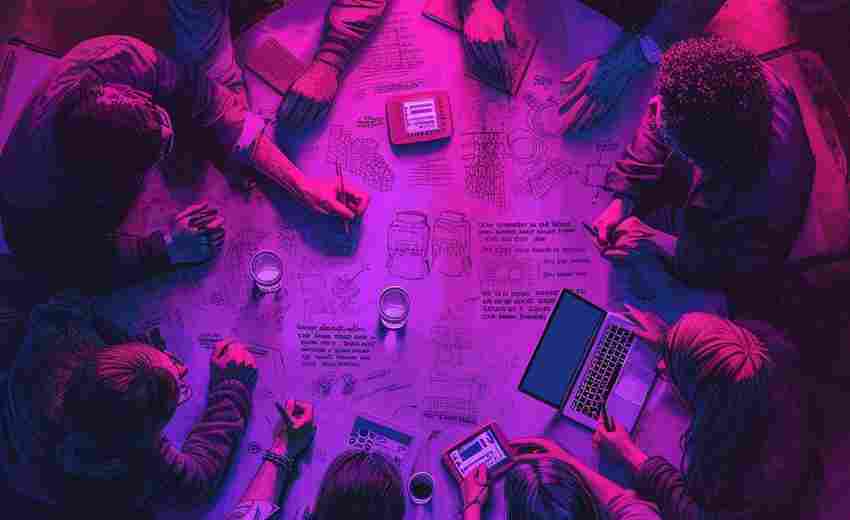

团队协作在黑雾生存中的关键策略是什么

在充满未知威胁的黑雾环境中,个体生存概率会随能见度的降低呈指数级衰减。美国应急管理署2022年灾后生存报告显示,群体协作生存率比单独行动高出73%。这种生存优势的建立,不仅源于物理层面的资源共享,更植根于人类特有的社会性本能。当危机将个体抛入认知盲区时,团队协作犹如神经网络中的突触连接,通过信息交换与行为协调构建起立体的生存网络。

角色互补机制

加拿大蒙特利尔大学灾难心理学实验室通过模拟实验发现,6人小组在黑暗环境中的角色自组织过程平均仅需47秒。这种快速分工源于人类进化形成的角色识别本能:当危机发生时,个体会基于性格特征与技能储备自动形成领导者、观察者、执行者等角色。在2021年智利矿难救援中,33名矿工正是通过建立包含医疗、心理疏导、资源分配等专业角色的分工体系,创造了地下69天的生存奇迹。

角色系统的动态平衡尤为关键。哈佛商学院组织行为学教授艾米·埃德蒙森指出,优秀的生存团队会形成"弹性角色边界",允许成员在核心职能外发展次级技能。这种冗余设计能有效避免因特定成员失能导致的系统崩溃,正如生态系统中生物多样性的保障作用。

信息共享网络

英国特种空勤团的夜间作战手册强调,信息传递效率决定团队存活概率。在视觉受限环境中,团队需要构建多模态沟通系统:触觉信号(如莫尔斯电码式敲击)、听觉编码(特定频率哨音)、化学标记(气味路径)的综合运用,能突破单一感官的局限性。神经科学实验证明,多感官协同的信息接收可使记忆留存率提升58%。

信息过滤机制同样重要。麻省理工学院媒体实验室开发的危机通讯协议显示,信息传递应遵循"三级漏斗"原则:原始感知数据需经过去噪、结构化、优先级排序处理。这种机制在2010年海地地震救援中得到验证,志愿者团队通过建立信息中枢站,将混乱的求救信号转化为可操作的救援序列。

信任强化循环

瑞士洛桑联邦理工学院的社会模拟实验揭示,团队信任度每提升10%,决策准确率相应提高15%。在俄罗斯"火星-500"密闭舱实验中,乘组通过定期举行"脆弱性分享会"建立深度信任,这种心理契约使团队在模拟系统故障时保持异常冷静。信任的生物学基础在于催产素分泌水平的提升,该激素能降低杏仁核的恐惧反应。

信任维护需要制度设计。以色列反恐部队采用"责任绑定"机制,将关键任务分解为必须两人协作完成的单元。这种设计不仅防止单点失误,更通过共同经历危险强化情感纽带。行为经济学研究显示,共同承担风险的经历能使团队凝聚力提升40%。

资源统筹模型

德克萨斯大学开发的生存资源动态分配算法证明,团队资源利用率可达个体的2.3倍。在黑雾环境中,应建立"细胞式"资源管理系统:每个成员携带基础生存包,同时由指定人员管理战略储备。这种结构既保证分散生存的可能性,又维持整体系统的稳定性。

资源分配必须考虑时间维度。东京大学灾难医学系提出的"三阶消耗模型"建议:将资源划分为即时消耗(72小时内)、中期储备(7天)、战略库存(30天)。在2018年泰国洞穴救援中,潜水队严格遵循该模型分配氧气瓶,成功避免资源挤兑危机。

从神经突触的化学递质交换到星际探索中的跨舱协作,团队协作始终是人类突破生存边界的关键进化策略。未来的研究应聚焦于人工智能辅助的团队决策优化,以及不同文化背景下的协作模式比较。当黑雾笼罩时,团队不仅是生存的工具,更是人类文明火种的载体,这种集体智慧的光芒,终将穿透任何形式的认知迷雾。

上一篇:团队协作在挑战项目中起到哪些关键作用? 下一篇:团队协作对角色能力提升的促进作用