国企员工如何通过劳动仲裁维护合法权益

在深化国有企业改革进程中,劳动关系日益复杂化。某央企子公司员工王明因加班费争议向劳动仲裁委员会提交申请,通过专业法律程序最终追回3万元补偿金。这个案例折射出劳动仲裁机制对维护国企员工合法权益的重要作用。相较于私营企业,国企员工在主张权利时往往面临更为复杂的组织层级和制度规范,但法律赋予的维权渠道始终畅通。

一、法律认知的突破

国有企业员工普遍存在"铁饭碗"的思维定式,对劳动法律法规的认知程度低于市场化企业员工。清华大学法学院2022年调研数据显示,仅有38%的国企员工能够准确说出劳动合同法关于经济补偿金的具体条款。这种认知缺失导致部分员工在权益受损时选择隐忍或非理性维权。

中国政法大学李强教授在《国有企业劳动关系研究》中指出,国企工会组织应当建立常态化普法机制。某省属能源集团通过设立"法律咨询日",使员工劳动法知晓率提升至72%,劳动争议发生率下降41%。这种制度性安排有效填补了员工法律认知的空白。

二、证据链条的构建

劳动仲裁的成败往往取决于证据质量。国企员工需要系统收集劳动合同、工资单、考勤记录等核心证据。某市仲裁委2023年统计显示,涉及国企的劳动争议案件中,工资流水和加班审批单的举证完整度直接影响裁决结果。

电子证据的固定尤为重要。中央企业普遍使用的OA系统、ERP平台中的审批流程记录,经公证后可作为有效证据。某汽车集团员工张某通过调取系统内的加班申请记录,成功主张了三年间的延时工作补偿。专业律师建议,重要工作沟通应尽量通过企业邮箱进行,避免使用私人社交工具。

三、程序正义的践行

劳动仲裁程序具有严格的法定性。国企员工需在知道或应当知道权利受侵害之日起一年内提出申请。某轨道交通公司员工因错过时效期,导致追讨年终奖的诉求被驳回。这个案例警示时效管理的重要性。

调解环节的智慧运用值得关注。国资委直属某建筑企业建立的"三级调解机制",在2022年成功化解83%的内部争议。中国人民大学劳动关系研究所建议,国企员工可优先通过工会调解寻求解决方案,这既能维护劳动关系和谐,又不影响后续仲裁权利。

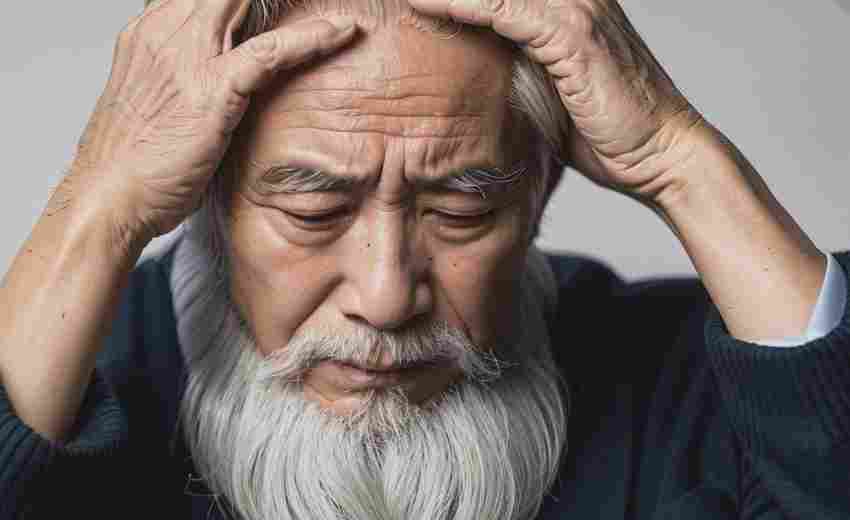

四、心理建设的必要性

传统文化中的"单位情结"可能成为维权阻碍。某研究机构访谈发现,28%的国企员工担忧维权会影响职务晋升。实际上,劳动仲裁法第26条明确规定不得因仲裁行为对劳动者打击报复。某石化公司员工李某通过仲裁解决社保补缴问题后,仍获得年度优秀员工称号,证明合法维权与职业发展并不冲突。

专业心理辅导能有效缓解维权焦虑。上海市总工会推行的"维权心理支持计划",帮助76%的申请人平稳度过仲裁周期。这提示国企应建立更完善的心理支持体系,消除员工维权顾虑。

劳动仲裁制度为国企员工权益保障筑起法治防线。从法律认知到证据准备,从程序把握到心理建设,每个环节都关乎维权实效。随着国企改革的深化,建议相关部门建立"仲裁绿色通道",开发智能举证系统,同时加强仲裁与纪检监察的联动机制。未来研究可关注混合所有制改革背景下新型劳动关系的仲裁特点,为完善中国特色劳动法律体系提供理论支撑。劳动者权益保护水平的持续提升,终将反哺国有企业的高质量发展。

上一篇:国企员工发现内部腐败应向哪个纪检监察机构举报 下一篇:国企员工维权可依据哪些主要法律法规