国际上有哪些核废料处理经验可借鉴

随着全球核能发电量突破每年2500太瓦时,核废料累积量已超过40万吨重金属当量。面对这种半衰期长达数万年的特殊废弃物,各国在处置技术、政策法规和公众沟通方面展开了持续探索。芬兰奥尔基洛托岛的地下实验室历经二十年建设,即将成为全球首个投入运营的深层地质处置库,标志着人类在核废料处理领域迈出关键一步。

地质处置的技术突破

深层地质处置作为国际公认的终极方案,已在北欧取得实质性进展。芬兰的Onkalo处置库采用多重屏障系统:内层为铸铁容器,中层为膨润土缓冲材料,外层依托5亿年历史的稳定花岗岩层。这种"被动安全"设计可确保放射性物质在10万年内的有效隔离,其安全评估报告获得欧盟核安全监管机构认可。

瑞典在福什马克建设的类似设施中,创新应用了铜镀层容器技术。实验数据显示,这种材料在高压地下水环境中腐蚀速率低于每年0.1微米,完全满足万年尺度的防护需求。两国均建立动态安全评估模型,持续监测地下水化学变化对处置系统的影响。

循环利用的技术革新

法国阿格后处理工厂通过玻璃固化技术,将高放废液转化为稳定的硼硅酸盐玻璃体。这种物质在1200℃高温下熔制,可将放射性核素永久锁定在玻璃网络结构中。日本六所村再处理厂则开发出新型结晶陶瓷固化体,其抗浸出性能比传统玻璃体提升两个数量级。

加拿大的DUPIC燃料循环技术实现资源利用率从1%提升至40%。该技术通过干法处理将乏燃料直接转化为新型反应堆燃料,既减少废物体积又降低扩散风险。英国谢菲尔德大学的最新研究表明,结合快中子反应堆技术,核废料总量可减少至现行体系的1/5。

跨国合作的机制创新

欧盟建立的核废料处置技术共享平台,汇集28个成员国研发资源。德国牵头的地下实验室网络计划,实现了岩石力学数据的跨国共享。这种协作模式使立陶宛等小型核电国家得以共享处置设施建设经验,避免重复投入。

国际原子能机构推动的"技术路线图"项目,已帮助15个国家建立国家放射性废物库存数据库。蒙古等国通过区域合作机制,正在建设跨国联合处置库。这种模式既解决小国单独建设的经济性难题,又通过国际监督确保核安全标准统一。

公众参与的范式转变

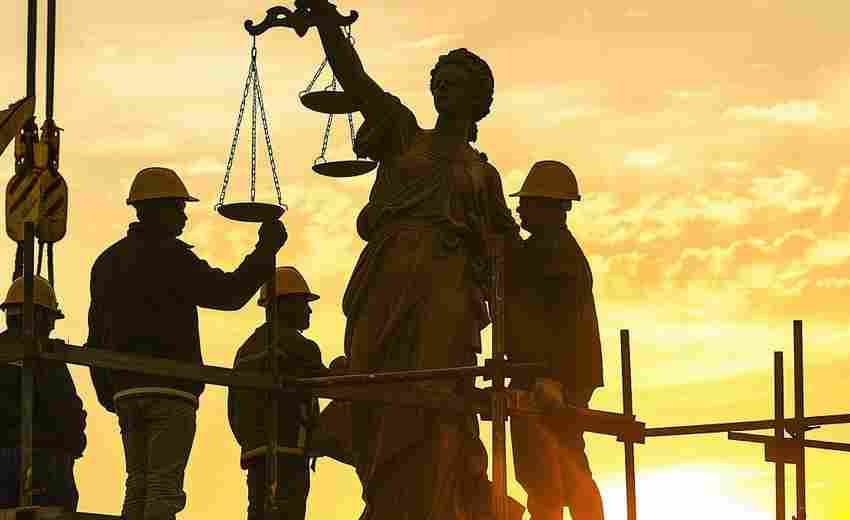

芬兰在处置库选址过程中开创"社区自愿"模式,通过二十年持续沟通,使当地居民支持率从30%提升至68%。建立透明化的决策机制,允许公民参与技术方案比选,这种"参与式决策"被OECD列为典型案例。

日本学者提出的"社会契约"理论,强调核电企业必须承担全生命周期责任。瑞士的"公民陪审团"制度,随机选取民众代表参与技术评估,这种创新机制写入2021年修订的《核能法》。美国能源部的实践表明,建立永久性核废料基金并公开资金流向,能显著提升公众信任度。

核废料处理技术的突破正在重塑全球能源治理格局。从北欧的地质屏障创新到北美的循环技术突破,从欧盟的协作网络到亚太地区的公众参与实践,这些经验为我国构建核废料管理体系提供了多维参考。未来研究应着重关注人工智能在长期监测中的应用、跨国处置的法律框架构建,以及代际公平等前沿课题。正如诺贝尔物理学奖得主卡罗·卢比亚所言:"核废料处理不仅是技术挑战,更是人类文明的试金石。

上一篇:国道省道路面损坏由哪个机构负责修复 下一篇:国际上有无类似高速公路免费通行的案例