地震引发的火灾常见原因有哪些

地震作为极具破坏力的自然灾害,其引发的次生灾害往往比原生灾害更具威胁。其中,火灾是地震后最常见且破坏力极强的次生灾害类型。据统计,全球约15%的地震灾害损失由火灾导致,这一比例在人口密集的现代化城市中更为突出。地震火灾的形成机制复杂,涉及物理破坏、化学反应、人为疏忽等多重因素,其突发性与连锁性使得防控难度倍增。

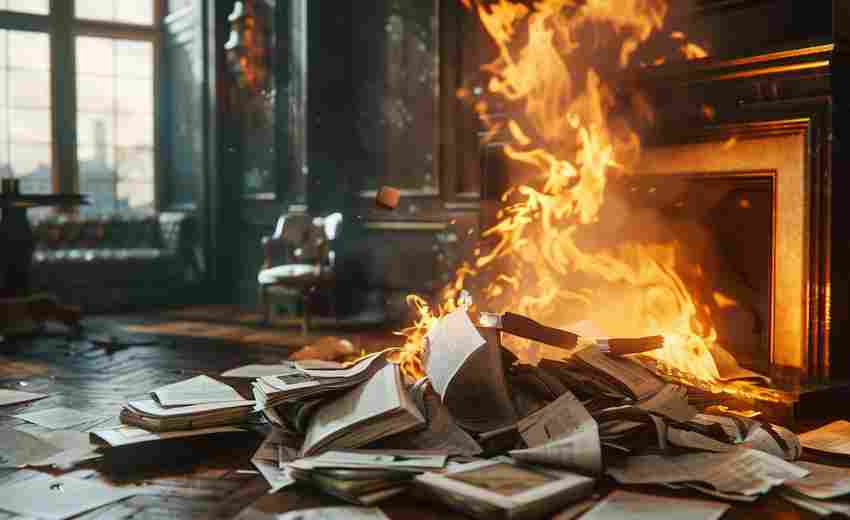

生活设施与火源失控

地震对建筑物结构的破坏直接导致生活用火设施失控。民用炉灶、燃气管道等设施在剧烈震动中出现断裂或倾倒,未及时熄灭的明火与泄漏燃料接触后极易引发燃烧。1923年日本关东大地震中,超过70%的火灾由倒塌的炉灶引燃木质建筑导致,最终形成延烧三日的城市火海。现代城市中,集中供气系统的管道破裂更可能引发区域性爆燃,2025年某地震模拟研究显示,直径30厘米的中压燃气管破裂后,10分钟内可燃气体扩散范围可达800平方米。

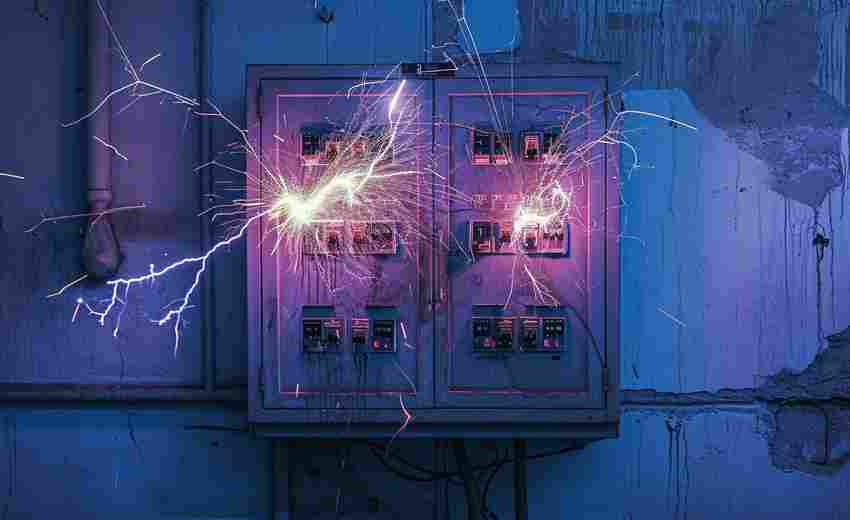

电气系统的瞬时过载与线路短路是另一重要诱因。地震造成的建筑坍塌往往伴随配电系统损毁,裸露电线产生的电弧温度可达6000℃,足以引燃常见建筑材料。唐山大地震期间,某纺织厂因配电柜短路引发火灾,火势沿棉纺原料迅速蔓延,造成全厂80%建筑焚毁。现代建筑的隐蔽式布线虽提升美观度,却增加了线路故障检测难度,埋下潜在隐患。

易燃易爆场所风险

石油化工设施在地震中的脆弱性尤为突出。储油罐体受剪切力作用产生裂缝,泄漏的液态燃料在流动摩擦中产生静电积聚,当电位差超过3000伏特时即可能引发燃爆。2011年日本东北地震中,某炼油厂储罐区因接地系统失效导致静电放电,引发连环爆炸事故。危险化学品仓库的货架倒塌会造成不同性质物质混合,如2013年芦山地震中某化工厂仓库内存放的金属钠遇水即发生剧烈反应,释放的氢气引发二次爆炸。

交通枢纽中的燃料存储系统同样构成重大风险。地震导致油罐车脱轨或碰撞时,每节铁路罐车最多可泄漏100吨汽油,形成约2500平方米的流淌火区域。计算机模拟显示,此类火灾热辐射在3分钟内即可引燃半径50米内的可燃物。港口区域的液化天然气储罐若发生倾斜,气化后的低温蒸气云遇火源将产生毁灭性蒸气云爆炸。

生产工序与设备隐患

化工生产装置的特殊性使其成为地震火灾高危区域。聚合反应釜等设备依赖持续冷却系统维持热平衡,地震导致的电力中断会使反应体系温度每分钟上升2-3℃,超过临界点后发生不可控放热反应。1995年阪神地震中,某化工厂因冷却水泵停转引发连锁爆炸,产生的有毒烟雾阻碍消防救援达12小时。高压反应容器的应力集中部位在地震波反复冲击下易产生金属疲劳,埋下突发性破裂隐患。

工业烟囱的结构共振现象常被忽视。地震波频率若与烟囱固有频率重合,将引发振幅放大效应。某焦化厂45米高的砖砌烟囱在6级地震中发生"拍振"现象,顶部振幅达1.2米,高温烟气外泄引燃周边煤堆。此类事故揭示传统工业设施抗震设计的不足,现有规范对高耸构筑物的动力响应计算仍需完善。

防震棚火灾隐患

灾后临时安置区的火灾风险具有典型的人为特征。防震棚普遍采用聚苯乙烯夹芯板等可燃材料,其燃烧速度是普通木材的3倍,且燃烧时释放大量有毒烟气。2010年海地地震后,某安置区因蜡烛倾倒引发火灾,200顶帐篷在7分钟内完全焚毁。电气线路私拉乱接现象普遍存在,抽样调查显示安置区临时线路的绝缘破损率高达43%,形成持续性漏电风险。

灾民的心理应激状态加剧火灾风险。焦虑情绪导致用火行为失当,某震后安置点监测数据显示,夜间违规使用明火取暖的案例中,78%当事人存在中度以上创伤后应激障碍。这种心理因素与物理环境风险的叠加效应,使得防震棚火灾呈现独特防控挑战。

地震火灾防控需建立全周期管理体系。震前应重点强化危险品仓储设施的抗震性能,推广智能监测系统实时感知泄漏风险。灾中应急需建立模块化消防单元,配备自给式呼吸装置应对复杂烟气环境。灾后重建阶段应制定安置区防火标准,开展灾民防火技能培训。未来研究可深入探索地震-火灾耦合作用机理,开发基于人工智能的次生灾害预警模型,为城市防灾规划提供科学支撑。唯有将工程防御、社会管理与科技创新有机结合,才能有效遏制地震与火灾的灾害链式反应。

上一篇:地震导致燃气泄漏如何避免火灾风险 下一篇:地震数据分析中常用的震级计算方法是什么