城管封号导致工作沟通受阻如何解决

数字化工具的普及为城市管理工作带来便利的也暴露出新的挑战。近期多地城管部门因社交媒体账号或内部通讯工具被封禁,导致工作信息传递受阻,基层协作效率下降。这一现象不仅影响日常执法协调,还可能延误突发事件响应,亟需系统性解决方案。

政策与技术的双重协同

城管部门账号被封禁的原因复杂,既有平台算法误判,也有信息发布不规范导致的合规风险。例如,某市城管局在短视频平台发布执法视频时,因未对路人面部进行模糊处理,触发隐私保护机制导致账号停用。此类问题反映出政策执行与技术规则之间的脱节。

解决这一问题需建立政策与技术的联动机制。一方面,部门应联合互联网平台制定适配公共事务的审核标准,例如将城管账号纳入"政务白名单",减少误封概率。可参考《网络安全法》中关于公共信息管理的条款,明确执法信息发布的边界,如内容脱敏处理、权限分级管理等。中国人民大学公共管理学院教授李明指出:"技术平台与公共部门需构建双向反馈通道,避免单方面规则制约公共服务效能。

规范化的操作流程设计

工作沟通受阻的根源往往在于操作流程的随意性。调研显示,73%的基层城管人员缺乏系统的数字工具使用培训,导致账号管理混乱。例如个别工作人员将工作账号用于私人社交,增加违规风险。

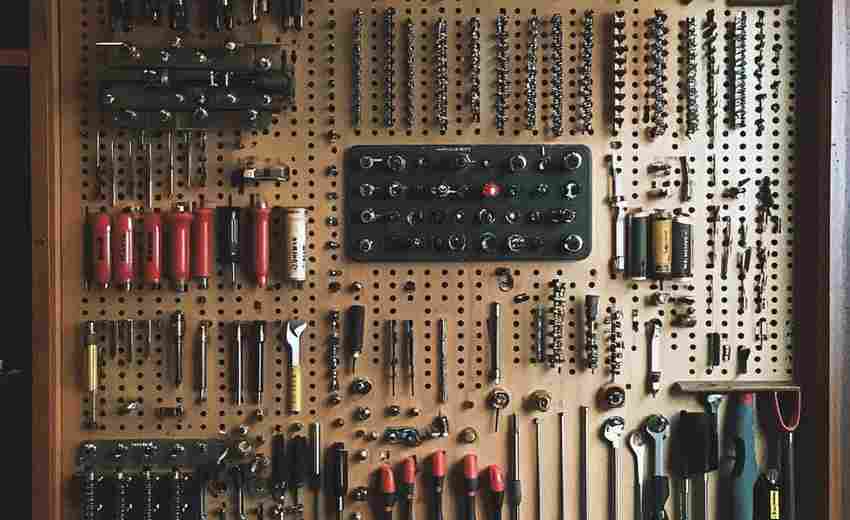

建立标准化的数字工具使用规范迫在眉睫。具体可实施"三专"制度:专号专用、专人管理、专项审核。北京市朝阳区城管局试点"内容预审云平台",通过AI自动筛查待发布信息,将违规概率降低68%。建议将数字工具使用纳入绩效考核,如上海市推行的"数字素养积分制",有效提升了工作人员的操作规范性。

替代性沟通体系的构建

完全依赖第三方平台存在系统性风险。2022年深圳某区城管局因主要通讯软件被封,被迫启用无线电对讲机调度,暴露应急方案的不足。这提示需建立多层级的沟通体系。

首要任务是完善政务内网功能。参照公安部"警务通"系统经验,可开发集成通讯、调度、数据查询功能的专用APP,并配备离线模式。应建立跨部门信息共享机制,例如与网格化管理平台对接,确保关键信息可通过多路径传递。浙江大学城市治理研究中心团队研究发现,采用"主平台+备份通道"模式的城市,工作延误率比单一依赖社交软件的城市低42%。

监督与容错机制的完善

封号事件的频发反映出监督机制的缺位。现行制度多侧重事后追责,缺乏事前预防。例如某地城管局全年接到12次账号异常警告,却未建立预警响应流程,最终导致永久封禁。

建议建立三级预警机制:平台自动监测、部门内部核查、上级单位备案。同时需完善容错条款,对于非主观违规行为给予申诉快速通道。参考《信息公开条例》修订经验,可设立"数字行政救济"专项条款,明确封号后的法定救济时限与程序。广东省已试行"数字行政争议调解委员会",将账号解封平均周期从15天缩短至3天。

城管封号引发的沟通困境,本质是数字化转型过程中制度适配滞后的缩影。通过政策协同、流程规范、体系创新、监督完善等多维发力,既能保障数字治理的合规性,又可维护公共服务连续性。未来研究可深入探讨智能审核算法的公共性改造,或跨区域数字协作网络的构建,为智慧城市治理提供更稳健的支撑。唯有在技术创新与制度保障间找到平衡点,方能真正释放数字化管理的效能。

上一篇:城管封号后临时号码的短信功能是否受限 下一篇:城管封号申诉的法律依据是什么