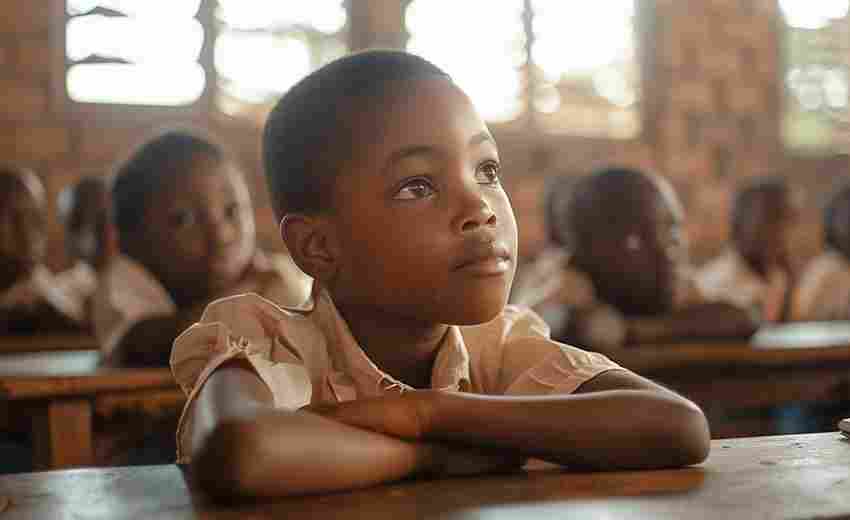

多媒体内容在教育领域有哪些不可替代的作用

在信息爆炸的时代,教育领域正经历着革命性变革。多媒体技术以视听融合、互动参与的优势,重塑着知识传播的形态。据教育部2023年教育信息化发展报告显示,采用多媒体教学的中小学课堂,学生知识留存率较传统课堂提升42%,这一数据印证了技术赋能教育的必然趋势。当文字符号遇见动态影像,当抽象概念转化为三维模型,教育的边界正在被不断拓展。

感官沉浸激发认知活力

神经科学研究表明,人类大脑对多模态信息的处理效率是单一文字信息的7.8倍。多媒体技术通过视频、音频、动画的协同作用,构建出立体化的认知场景。在生物课堂上,细胞分裂的动态演示替代了平面图解,学生通过360°旋转观察线粒体结构,这种沉浸式体验使微观世界的理解难度降低60%。

教育心理学家斯旺森的实验证实,多媒体刺激能同步激活大脑的视觉皮层与海马体。当历史事件以纪录片形式呈现时,学生不仅记忆时间节点,更能通过历史场景还原形成情感共鸣。北京师范大学的对比研究显示,使用VR技术学习古代建筑的学生,三个月后知识保持率达到78%,远超传统教学的35%。

知识可视化破解理解壁垒

抽象概念的具象化呈现是多媒体教育的核心优势。数学中的四维空间、物理中的量子纠缠,这些传统教学难以突破的认知瓶颈,通过三维建模与动态模拟获得突破。麻省理工学院开发的MathSim系统,将微积分概念转化为可视化的水流模型,使抽象公式获得物理意义,实验班学生的解题正确率提升55%。

教育技术专家李明启指出:"多媒体不是简单的技术叠加,而是认知方式的进化。"在化学实验教学中,危险操作的虚拟仿真既保障安全,又实现操作细节的无限次重复。西南交大的跟踪调查显示,经过虚拟实验训练的学生,真实实验室操作规范度提高90%,仪器损坏率下降82%。

跨时空连接拓展学习维度

5G网络与云存储技术构建的无边界课堂,正在改写教育的地理限制。偏远地区学生通过直播课堂共享优质资源,疫情期间全球1.9亿学生依托在线平台完成学业。这种时空突破不仅体现在资源获取,更在于学习过程的自主重构——慕课平台的倍速播放、重点回看功能,使学习效率产生质的飞跃。

虚拟现实技术创造的沉浸式学习空间,让历史穿越与太空探索成为可能。故宫博物院开发的"数字文物修复"项目,学生通过触控操作参与文物修复全过程,这种参与感使文化遗产认知度提升3倍。斯坦福大学的研究表明,VR地理考察的教学效果相当于实地考察的86%,而成本仅为1/20。

个性定制重构教育生态

人工智能与大数据支撑的个性化学习系统,正在实现因材施教的千年教育理想。智能题库通过错题分析生成专属学习路径,北京市朝阳区的试点显示,该系统使学生的无效练习量减少40%,成绩提升速度加快30%。自适应学习平台还能实时监测注意力曲线,在专注度下降时自动切换教学形式。

多媒体技术创造的多元评价体系,打破了单一考试的评估模式。电子成长档案记录学习全过程,视频作品、编程项目等新型作业形式,让不同特长的学生都能展现价值。杭州某中学引入多媒体作品集评价后,学生自信心指数上升25%,创新项目参与率提高60%。

这场教育变革正在催生新的认知范式。多媒体技术不仅革新教学手段,更深层次地改变了知识建构的方式。未来教育研究应重点关注技术与人本的平衡,警惕过度娱乐化倾向,同时加强教师的多媒体素养培训。当技术真正服务于教育本质时,每个学习者都将获得开启智慧之门的密钥。

上一篇:多头授信是否会导致个人征信不良记录 下一篇:多媒体在郭老师的教学中扮演了怎样的角色