夫妻志愿活动如何通过利他行为深化彼此理解

在快节奏的现代社会中,许多夫妻被日常琐事磨平了情感的棱角,逐渐陷入"情感失语"的困境。当物质生活的齿轮高速运转时,精神共鸣的齿轮却可能悄然生锈。志愿服务这种特殊的利他行为,恰似一剂情感润滑剂,为夫妻关系提供了全新的互动场域。通过共同参与公益行动,夫妻双方在帮助他人的过程中,不仅能够重塑情感联结,更能透过利他行为的棱镜,折射出彼此心灵深处的光芒。

价值观的镜像映射

志愿活动犹如一面魔镜,将夫妻双方的价值观投射在具体行动中。当共同照料孤寡老人时,丈夫主动承担重体力劳动的行为,可能让妻子发现其粗犷外表下的细腻;妻子耐心倾听老人讲述往事时,丈夫或许能重新认识伴侣的共情能力。这种价值观的具象化呈现,往往比日常对话更真实有力。

美国社会学家格兰诺维特提出的"嵌入性理论"指出,社会关系中的行动者会在互动中形成新的认知框架。夫妻志愿者在服务过程中,通过观察对方处理突发状况的方式、对待弱势群体的态度等细节,实际上是在重构对彼此的认知图谱。这种重构不是简单的信息叠加,而是价值观层面的深度解码。

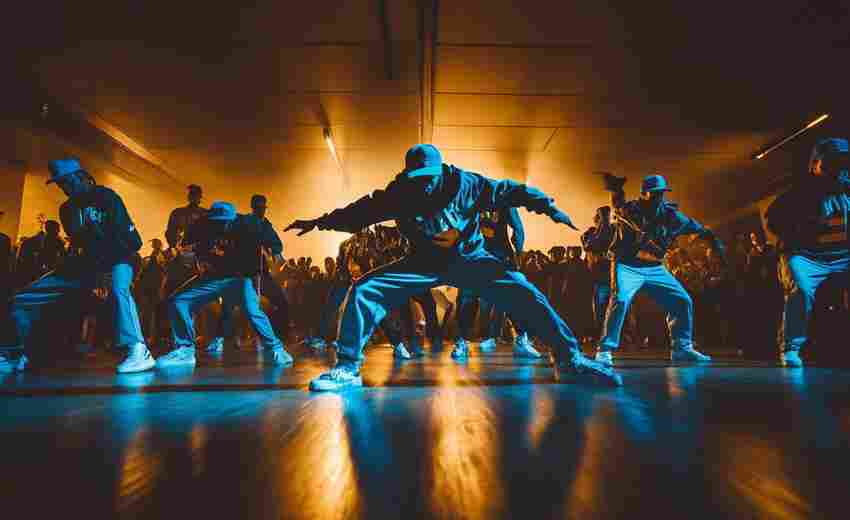

协作模式的动态呈现

公益项目的复杂性为夫妻提供了天然的协作平台。在组织社区义卖时,丈夫的统筹规划能力与妻子的细节把控能力形成互补;参与抢险救灾时,妻子的风险评估意识与丈夫的果断决策相互制衡。这些动态协作场景,构成了理解彼此思维模式的活体样本。

哈佛大学婚姻研究团队曾跟踪调查300对志愿者夫妻,发现82%的参与者表示"在志愿服务中看到了伴侣不为人知的特质"。这种发现源于协作过程中必然出现的角色分工调整,当常规家庭角色被公益场景重新定义时,夫妻双方都有机会突破既定认知,看到对方更立体的形象。

情感共鸣的共振频率

面对服务对象的苦难叙事,夫妻会产生独特的情感共振。当共同目睹留守儿童的孤独眼神时,双方对家庭责任的认知可能达成新的共识;在帮助残障人士克服生活障碍时,彼此的包容度可能同步提升。这种共享的情感体验,构建起超越语言的理解桥梁。

神经科学领域的研究表明,共同经历情感波动时,夫妻的脑波同步性会显著增强。志愿活动中频繁出现的共情场景,实际上在神经层面强化了双方的情感联结。这种生物学层面的共鸣,比单纯的理念说教更能促进深层次理解。

当夫妻关系突破私人领域的藩篱,在公共领域的利他行动中重新定位时,理解便不再局限于柴米油盐的琐碎计量。志愿服务创造的"第三空间",让夫妻在见证彼此社会价值的过程中,实现了对伴侣认知的迭代更新。这种通过利他行为达成的理解深化,本质上是对婚姻关系的社会化重构。未来研究可进一步探讨不同文化背景下,志愿活动类型对夫妻理解深化的差异化影响,为跨文化婚姻辅导提供理论支撑。

上一篇:夫妻如何通过共同生活习惯促进性健康 下一篇:夫妻性生活频率不协调时该如何调整