如何从身边小事中发现平凡英雄的榜样

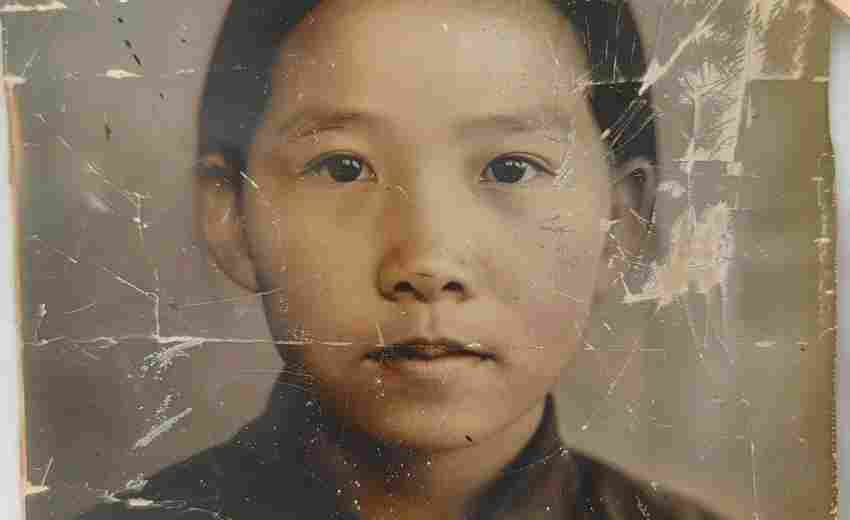

清晨五点的街道上,环卫工人老张正弯腰捡起被风吹散的塑料袋;暴雨突袭的十字路口,外卖骑手小李用雨衣裹住迷路孩童;社区花园的角落,退休教师王奶奶坚持三年为流浪猫搭建避寒小屋。这些未被镁光灯追逐的身影,正在用点滴行动构筑着城市的温度。平凡英雄并非遥不可及的神话,而是潜伏在日常褶皱中的真实存在,关键在于我们是否具备发现的眼光与感知的温度。

日常观察的淬炼

发现平凡英雄的前提是建立微观观察的自觉。日本社会学家上野千鹤子在《弱者的武器》中提出,现代社会往往将英雄叙事异化为戏剧化的符号,导致人们习惯性忽视日常生活中的英雄主义实践。实际上,持续关注身边人的行为细节,能够突破表层认知的局限:留意同事总在会议结束后默默整理资料的身影,注意邻居每次都将共享单车规范停放的坚持,观察菜场摊主十年如一日保留老顾客专用零钱盒的习惯。

这种观察需要超越功利主义的价值判断。哈佛大学积极心理学实验室的追踪研究表明,持续记录日常善举的群体,三个月后对生活幸福感的感知提升37%。当我们用记录本捕捉超市收银员耐心指导老人使用移动支付的过程,用手机镜头定格环卫工人在积雪中开辟盲道的瞬间,这些具象化的观察将重构我们对英雄主义的认知图谱。

同理心的觉醒

感知平凡英雄需要构建情感共鸣的通道。德国哲学家雅斯贝尔斯提出的"生存交流"理论指出,真正的理解产生于主体间的精神相遇。当我们在早高峰地铁上看到有人主动为孕妇调整站立空间,不应将其简化为机械的礼貌行为,而应体察支撑这个动作的情感内核——可能是对生命的敬畏,或是对社会责任的自觉承担。

心理学中的共情-利他假说为此提供了科学注脚。加州大学伯克利分校的跨文化研究显示,具有高度共情能力的个体识别他人善举的准确率高出普通群体42%。这种能力可以通过情境代入训练获得:设想自己是被帮助的独居老人,体会志愿者定期探访带来的精神慰藉;转换视角成为暴雨中车辆熄火的司机,理解陌生人冒雨推车的善意分量。

叙事重构的突破

传统英雄叙事模式正在经历解构与重塑。英国文化研究学者威廉斯提出的"情感结构"理论,恰能解释为何要突破媒体制造的英雄刻板印象。当主流报道聚焦于救火英雄、抗疫先锋时,我们更需要主动发现那些未被书写的日常奉献者:坚持十五年无偿献血的面包师傅,自费建立社区旧物循环站的90后夫妻,这些故事构成了更具生命力的当代英雄谱系。

数字时代的传播特性为此提供了新可能。成都"爱心厨房"发起人通过短视频记录病患家属互助做饭的日常,三个月获得超百万次真实互动;杭州外卖员跳水救人的监控影像,经由网友自发剪辑传播,让更多人意识到平凡岗位蕴含的英雄潜质。这种去中心化的叙事方式,正在构建多元化的价值认同体系。

价值共振的升华

对平凡英雄的认知最终指向社会价值的重塑。清华大学社会科学学院2023年发布的《国民道德认知调查报告》显示,87.6%的受访者认为"小善积累"比"宏大叙事"更能增强社会凝聚力。这种转变体现在汶川地震十五周年时,网民自发整理的"平凡拯救者"名录获得现象级传播,其中既有用身体护住学生的教师,也有连续运送物资七十二小时的个体商户。

建立制度性激励机制能放大这种正向循环。深圳某社区推行的"微光积分"制度,将居民日常善行转化为公共服务兑换权益,两年内社区志愿者数量增长300%。这种将精神价值与物质回馈相结合的创新模式,为英雄主义的平民化表达提供了可持续路径。

当夕阳将行道树的影子拉长,那位总在垃圾箱旁二次分拣可回收物的老人,他的坚持已持续两千多个黄昏;当夜雨打湿城市街道,便利店长保留的24小时温暖空间,照亮了无数晚归者的路途。这些碎片化的英雄图景,拼凑出的不仅是道德星空,更是文明社会的根基。未来的研究可深入探讨数字技术对平凡英雄认知的影响机制,或不同代际群体对日常善举的价值判断差异。毕竟,在解构宏大叙事的后现代语境中,重新发现并珍视身边的微光,或许是人类维系精神共同体最朴素的智慧。

上一篇:如何从账号中移除不再使用的小米设备 下一篇:如何从重量判断山竹是否水分充足