如何建立积极心态应对日常压力

现代社会的快节奏将压力编织进每个人的生活图谱,从清晨通勤的焦灼到深夜加班的疲惫,无形的压力如影随形。世界卫生组织数据显示,全球近十亿人受焦虑症困扰,而未被诊断的隐性压力人群更为庞大。这种普遍存在的精神负荷不仅侵蚀身心健康,更会形成恶性循环——压力引发负面情绪,负面情绪又加剧压力感知。破解这个困局的关键,在于构建积极的心理防御机制,将压力转化为自我成长的养分。

认知重构:看见压力的另一面

心理学中的ABC理论揭示,真正影响情绪的不是事件本身,而是人们对事件的认知评价。当面对工作截止期限时,将其视为威胁还是挑战,将导向完全不同的心理状态。美国积极心理学奠基人塞利格曼的研究表明,具有成长型思维的人更善于从压力中发现机遇,他们的皮质醇水平在压力情境下反而呈现良性调节。

神经科学证实,大脑具有神经可塑性。通过刻意训练将注意力聚焦在积极维度,能够重塑大脑神经回路。例如遭遇项目失败时,除了关注损失,更可思考获得的经验教训。这种认知转换不是盲目乐观,而是建立在对现实全面认知基础上的主动选择。

情绪疏导:建立心理缓冲带

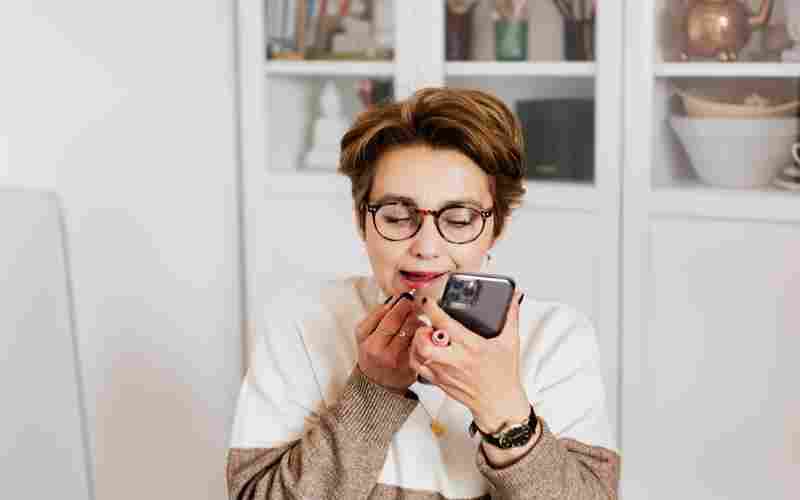

正念冥想技术的流行揭示现代人对情绪管理的迫切需求。每天15分钟的呼吸训练,能够显著降低杏仁核活跃度,这是哈佛医学院持续八周实验的结论。当焦虑情绪来袭时,有意识地将注意力锚定在呼吸节奏上,如同为翻涌的情绪浪潮筑起防波堤。

运动产生的内啡肽是天然的快乐因子。伦敦大学学院追踪研究发现,每周三次中等强度运动的人群,抗压能力提升37%。不必执着于健身房的专业训练,简单的快走、跳绳甚至家务劳动,都能激活身体的自我疗愈机制。重要的是建立规律的运动节奏,让身体记忆形成自动化的压力释放通道。

社会支持:编织心灵安全网

人类学家邓巴提出的"150定律"揭示,稳定的社交网络是心理健康的重要屏障。定期与挚友深度交流,能够产生类似心理治疗的宣泄效果。需要注意的是,有效社交应避免沦为抱怨大会,而是构建相互赋能的关系场域。在倾诉过程中加入建设性讨论,往往能碰撞出意想不到的解决方案。

专业心理咨询的价值日益凸显。美国心理学会统计显示,接受认知行为疗法的人群中,82%在八周后压力感知显著降低。心理咨询不是弱者的标签,而是如同定期体检般的自我关怀。当自我调节收效甚微时,专业指导能帮助发现认知盲区,建立更系统的压力应对策略。

意义重构:铸造精神锚点

存在主义心理学强调,明确的价值坐标是抵御虚无感的利器。定期进行价值观排序练习,写下五个最重要的生命维度,当压力源于次要领域时,就能保持必要的心理距离。这种价值澄清过程,如同为人生安装指南针,避免在压力风暴中迷失方向。

建立适度的目标管理系统至关重要。将宏大目标分解为可量化的阶段任务,每完成一个小目标就进行自我肯定。斯坦福大学目标管理实验显示,采用"里程碑"式任务分解法的参与者,任务焦虑感降低53%。这种渐进式成就积累,能持续强化自我效能感。

在压力常态化的今天,建立积极心态不是追求永恒的快乐,而是锻造与压力共处的心理韧性。从认知重塑到行为改变,从个体调节到社会支持,每个维度都构成动态平衡系统。真正的抗压能力不在于消灭压力源,而在于提升压力的转化效率,将生命中的砂砾孕育成珍珠。未来的研究可深入探讨文化差异对压力应对策略的影响,以及数字时代新型压力源的干预方案,为人类精神健康构筑更坚实的防线。

上一篇:如何建立标准化模板减少重复性维权工作 下一篇:如何建立符合法律要求的电子签名存证机制