如何用简短故事展现孩子成长的关键节点

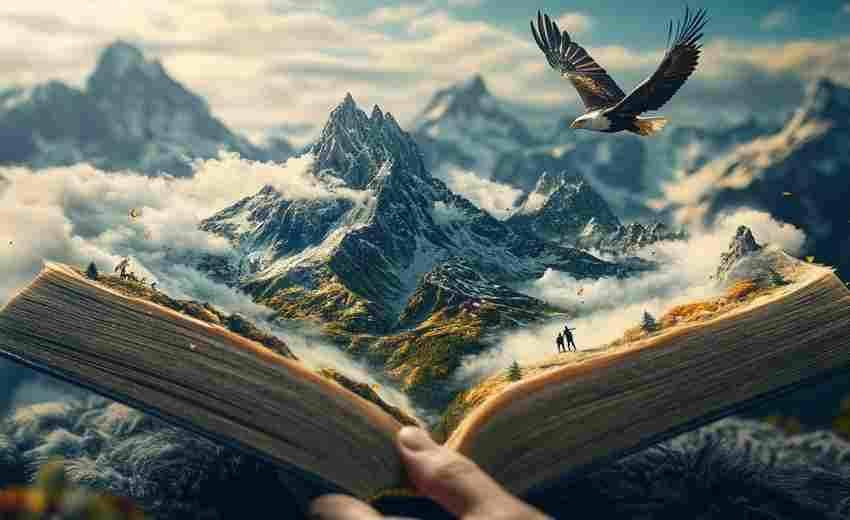

幼童的成长如同春笋拔节,总在某个不经意的瞬间完成蜕变。用文字定格这些珍贵时刻,犹如在时间长河中打捞璀璨的珍珠。短篇故事以其特有的凝练与深邃,成为记录成长节点的最佳载体,它不追求全景式的铺陈,而是通过精准的叙事切口,让那些改变生命轨迹的瞬间在文字间永恒闪耀。

时间切片法:定格成长瞬间

儿童发展心理学研究表明,3-7岁是自我意识形成的关键期。在这个阶段,看似平常的日常事件往往暗藏转折契机。有位作家曾记录女儿第一次拒绝穿粉色裙子的小故事:那个清晨,孩子站在衣橱前反复比量,最终选择深蓝运动服去幼儿园。这个生活切片不仅捕捉到性别意识的觉醒,更折射出独立人格的萌芽。

选择时间切片需要敏锐的观察力。儿童行为专家建议关注"第一次"系列事件:第一次主动分享玩具,第一次完整表达反对意见,第一次独立完成某项任务。这些片段构成成长的坐标点,如作家三浦紫苑在《强风吹拂》中描写少年通过长跑突破自我设限,正是通过具体事件展现心理质变。

细节聚焦术:放大成长纹路

美国儿童文学研究者玛丽亚·尼古拉耶娃指出,微观叙事的力量在于"将显微镜对准成长裂缝"。在短故事创作中,一个书包背带反复调整的细节,可能暗示着孩子对新身份的适应过程;餐桌上突然多出的蔬菜,可能预示着健康观念的转变。这些细节如同蝴蝶振翅,在故事中掀起成长的飓风。

日本作家吉本芭娜娜在《厨房》中塑造的美影,通过照料病中友人时展现的细致入微,将青涩少女向成熟蜕变的轨迹具象化。这种"以小见大"的叙事策略,要求作者具备提炼生活本质的能力,就像摄影师用微距镜头捕捉露珠折射的彩虹。

象征隐喻网:编织成长密码

隐喻体系是短篇故事的骨架。契诃夫在《卡什坦卡》中借流浪狗的视角,暗喻儿童在陌生环境中的适应过程。当创作者将学骑自行车的过程转化为征服恐惧的象征,把弄丢的乳牙处理成告别稚嫩的仪式,抽象的心理成长便获得了可触摸的形态。

法国符号学家罗兰·巴特强调"符号的增殖性",这在成长叙事中尤为显著。某位父亲记录儿子反复搭建又推倒积木塔的过程,看似游戏场景,实则暗含不断试错、重建认知的深层隐喻。这种叙事策略既保持故事的轻盈感,又赋予文本多重解读空间。

情感共振场:激活集体记忆

普利策奖得主安妮·迪拉德曾说:"最好的故事是读者在其中看见自己童年的倒影。"当创作者呈现孩子偷偷擦拭膝盖伤口却对母亲谎称不疼的瞬间,触动的不仅是个体记忆,更是人类共通的成长体验。这种情感共鸣的建立,有赖于对普遍心理轨迹的精准把握。

脑科学研究显示,叙事性记忆比事实性记忆更具情感黏性。加拿大作家艾丽丝·门罗在《亲爱的生活》中描写的青春期困惑,之所以引发跨代际共鸣,正是因为她抓住了那些超越时空的成长命题:对认可的渴望,对独立的向往,对世界既好奇又畏惧的矛盾心理。

在信息碎片化的时代,短篇故事犹如精巧的琥珀,将流动的成长瞬间凝固成永恒的艺术品。这种创作不仅需要敏锐的观察与细腻的笔触,更要求创作者具备人类学家的洞察与诗人的情怀。未来研究可进一步探索数字叙事技术与成长记录的结合,或可建立跨文化的童年叙事比较体系,让这些承载生命密码的短篇故事,成为照亮人类精神成长的永恒星光。

上一篇:如何用简明语言说明后台位置等敏感权限的作用 下一篇:如何用简短文字在教师节贺卡中传递深厚情谊