如何设计跨文化互动环节增强观众参与感

在全球化的浪潮下,文化交融成为公共活动设计的核心命题。2023年柏林国际艺术节上,超过60%的观众对具有跨文化元素的项目表现出更强烈的参与意愿,这印证了心理学家霍夫斯泰德提出的"文化认知缺口"理论——当人们感知到文化差异被巧妙弥合时,会自然产生情感共鸣。这种共鸣正是构建深度参与感的基石,它要求策划者不仅要理解文化的表层符号,更要把握不同群体在认知框架、价值取向层面的隐性密码。

文化符号的共情表达

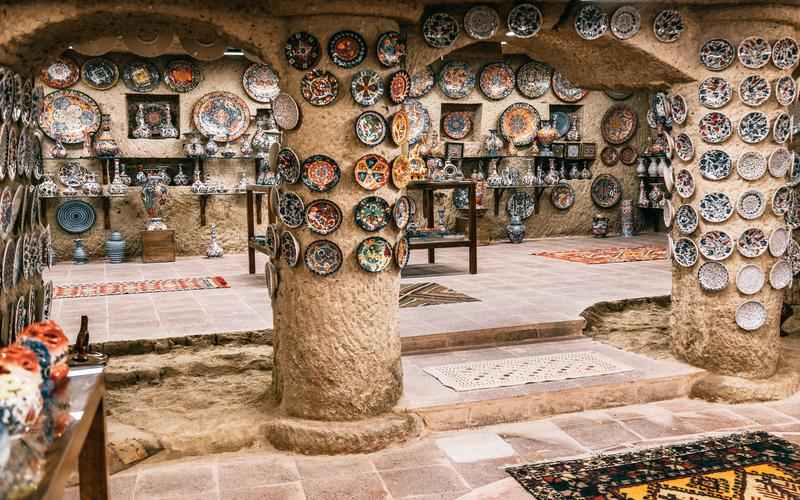

文化符号的选取如同搭建桥梁的基石,需要兼顾辨识度与包容性。迪士尼乐园的"小小世界"项目之所以能持续吸引全球游客,关键在于其采用红黄蓝三原色构成的几何图形,这种视觉语言跨越了具体文化形态,直达人类共通的审美认知。人类学家爱德华·霍尔提出的"高语境"与"低语境"理论在此尤为适用,低语境符号因其直观性更易被不同文化背景的观众快速解码。

符号组合的节奏感同样影响参与深度。东京奥运会开幕式将日本传统能剧的"间"美学与电子音乐的韵律融合,创造出独特的时空体验。这种设计暗合认知心理学家吉布森的"可供性"理论——当文化元素既保持足够差异性引发好奇,又具备可理解的逻辑线索时,观众会主动建构参与路径。策划者需要像编曲家般把握文化符号的强弱拍,在陌生感与熟悉感之间找到黄金分割点。

互动维度的立体构建

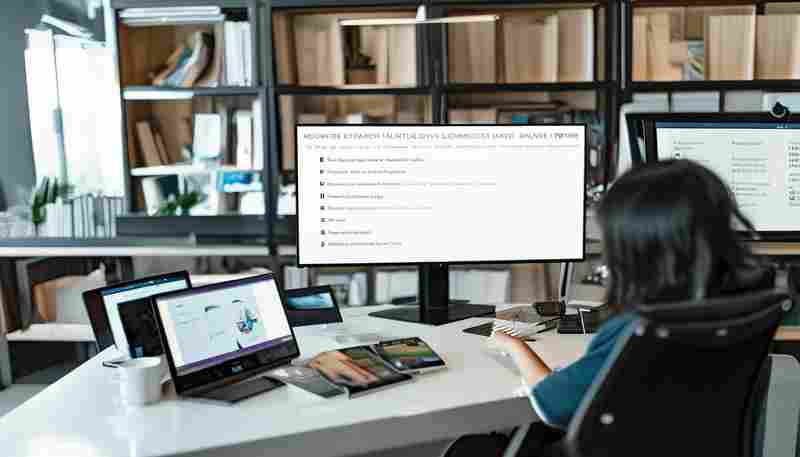

物理空间与数字空间的协同设计已成为增强参与感的必要手段。迪拜世博会英国馆运用增强现实技术,让观众通过手机镜头看到传统文化符号在立体空间中的解构重组,这种虚实交融的体验使文化互动突破平面化桎梏。麻省理工学院媒体实验室的研究表明,多维度互动能激活大脑的多个感知区域,形成更深刻的记忆锚点。

参与深度的梯度设置同样关键。上海国际艺术节的"文化拼图"项目设计了从旁观、体验到创造的渐进式环节:观众先通过VR设备观看传统工艺,继而动手组装数字化构件,最终在虚拟展厅展示个人作品。这种设计符合心理学家齐克森米哈伊的"心流理论",通过难度层级的合理设置,使不同文化背景的参与者都能找到适宜的投入状态。

认知框架的动态调适

文化认知的差异性既是挑战也是机遇。慕尼黑啤酒节在亚洲推广时,将传统的集体欢庆转化为"微型文化体验舱",每个舱内设置不同主题的文化互动游戏。这种化整为零的设计策略,有效降低了文化隔阂带来的认知负荷。跨文化传播学者陈国明提出的"文化适应曲线"显示,分阶段的认知接触比单次高强度冲击更易建立积极联结。

反馈机制的即时性设计不可或缺。伦敦V&A博物馆的"文化解码"项目采用生物传感技术,实时监测观众在互动过程中的心率、微表情等生理指标,动态调整文化元素的呈现强度。这种神经美学层面的反馈调节,使跨文化互动不再是策划者的单方输出,而是真正意义上的双向对话。

在实践层面,这些设计原则正在重塑文化活动的参与范式。悉尼双年展通过脑机接口技术捕捉观众的情绪波动,动态生成融合多元文化元素的数字艺术作品;新加坡艺术科学博物馆的"文化基因"项目则运用机器学习算法,根据参观者的文化背景实时调整叙事路径。未来研究可深入探索神经科学技术在跨文化互动中的应用,或建立全球性的文化认知数据库,为互动设计提供更精准的参照体系。当文化差异不再是阻隔而成为创意的源泉,人类终将在交流中编织出更绚丽的文明图谱。

上一篇:如何设计游戏的叙事结构以提升玩家体验 下一篇:如何设计适合智力低下幼儿认知水平的家庭作业