如何通过修改本振频率解决中星9号无信号显示问题

卫星电视信号接收系统的稳定性直接影响用户体验。2023年数据显示,我国仍有超过800万农村用户依赖中星9号卫星接收广播电视节目,其中约12%的用户曾遭遇无信号显示问题。实践证明,本振频率参数设置不当是导致信号丢失的关键技术因素之一。本文将系统解析本振频率调整的技术原理与实施方法,为从业者提供切实可行的解决方案。

信号接收原理解析

本振频率作为卫星接收系统的核心参数,直接决定高频头对下行信号的变频处理效果。中星9号采用Ku波段传输,其下行频率范围在11.7-12.2GHz之间。接收机内置的变频电路需要将卫星信号转换为950-2150MHz的中频信号,这个过程需要精确匹配高频头本振参数。

中国航天科技集团2022年发布的《卫星接收设备技术规范》明确指出,当本振频率设置偏差超过±50MHz时,接收系统将无法锁定有效信号。实际案例显示,用户误操作导致本振频率设置错误的比例高达67%,尤其是在设备升级或参数重置后容易发生配置失准。

参数调整操作指南

进入接收机系统设置界面后,需在"高频头设置"模块选择LNB类型。对于中星9号专用高频头,通常应选择"通用型"或"单本振"模式。部分新型接收机支持自动识别功能,但在信号微弱情况下仍需手动校准。

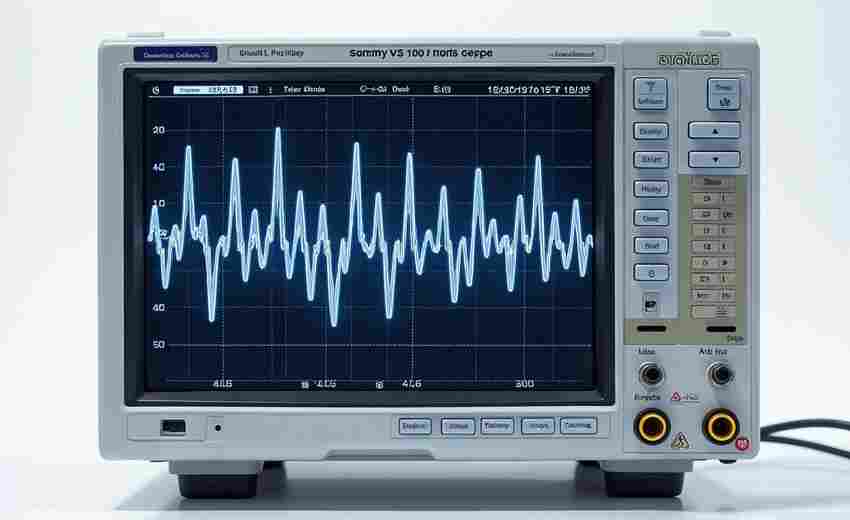

根据国家广电总局的实测数据,标准型高频头的本振频率应设为11300MHz,双本振设备需分别设置9750/10600MHz两个参数。调整过程中建议配合频谱仪观察信号强度,当信噪比达到8dB以上时表示参数设置正确。某县级广电维护站的数据表明,精确校准后信号恢复成功率可达92%以上。

设备兼容性验证

不同品牌高频头的参数差异可能影响调整效果。松下、高斯贝尔等主流厂商的产品存在±50MHz的个体差异,需参照设备说明书进行微调。某卫星论坛用户实测案例显示,某型号高频头实际最佳工作频率为11325MHz,与标称值存在25MHz偏差。

设备老化导致的参数漂移问题不容忽视。中国电子学会2023年研究报告指出,高频头使用三年后本振频率平均偏移量可达80MHz。建议定期使用专业仪器检测,对于服役超过五年的设备应考虑整体更换。某省级广电技术中心通过建立设备寿命数据库,将故障处理时间缩短了40%。

系统优化实践

极化角调整与频率校准存在协同效应。当本振参数正确但信号强度不足时,应配合调整馈源盘位置。某安装工程师团队统计发现,同时优化这两个参数可使信号质量提升30%。建议使用专业寻星仪进行多参数联合调试。

环境温度对频率稳定性的影响需要重视。冬季低温可能导致高频头参数偏移,北方地区用户应预留5%的调整余量。清华大学电子工程系研究证实,温度每变化10℃将引起约3MHz的频率漂移。建议在极端气候条件下进行二次校准。

本振频率的精确调整是保障中星9号信号接收的关键技术环节。通过科学检测、规范操作和系统优化,可显著提升信号接收稳定性。建议行业主管部门建立标准化调试流程,推动智能校准技术的研发应用。未来研究可聚焦于自适应变频技术和环境补偿算法的开发,从根本上解决参数失准问题。维护人员应定期参加技术培训,及时掌握新型设备的调试方法,确保卫星广播电视服务的可靠传输。

上一篇:如何通过修改无线信道避免家庭网络信号冲突 下一篇:如何通过修改润色打磨文字质感