如何通过分时段控制实现孩子上网时间管理

互联网浪潮席卷全球之际,电子屏幕已成为儿童成长过程中无法回避的"数字玩伴"。世界卫生组织2022年报告显示,全球6-15岁儿童日均上网时间已达4.2小时,较疫情前增长67%。在这种背景下,分时段控制技术正在成为现代家庭教育工具箱中的重要选项,它既不是简单的技术管制,也不是粗暴的时间切割,而是一种基于成长规律的数字化治理方案。

技术工具的智能配置

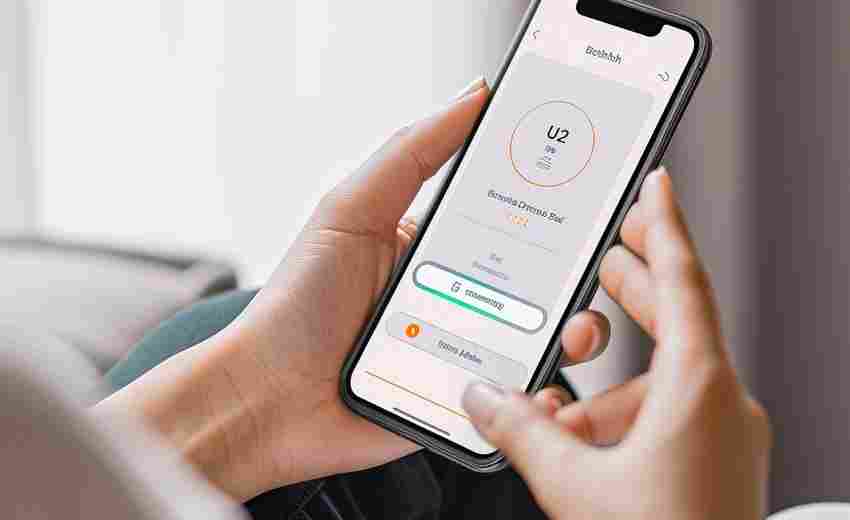

现代智能设备为分时段管理提供了精准的技术支持。家庭路由器的时段控制功能可以精确到分钟级别,例如华为AX3 Pro路由器允许家长在手机端设置不同设备的网络时段。微软家庭安全系统更将游戏、视频等应用分类管理,实现娱乐与学习时间的智能分割。

美国儿科学会的临床研究证实,分段式网络接触比全天候开放更有利于儿童认知发展。其2023年发布的《数字媒体使用指南》建议,学龄儿童每天应有3-4个独立网络使用时段,每个时段不超过40分钟。这种间歇性接触模式能有效降低数字疲劳,保持注意力的集中度。

家庭规则的动态协商

分时段管理不应是家长的单向指令,而需建立动态协商机制。北京师范大学家庭教育研究中心建议,可设立"数字家庭会议"制度,每月根据学业进度调整网络时段。例如考试周压缩娱乐时段,寒暑假适当延长学习类应用时间,这种弹性机制培养了孩子的契约精神。

奖惩机制的构建需要心理学智慧。加州大学伯克利分校的实证研究表明,将网络时段与学习任务挂钩能提升21%的执行效果。比如完成作业可兑换游戏时间,坚持运动获得视频时长奖励,这种正向激励比单纯禁止更具可持续性。

成长阶段的适配调整

分时段策略需要匹配儿童发展特征。针对学龄前儿童,英国皇家儿科医学院建议采用"15分钟单元制",将网络接触分解为多个短时段;青少年阶段则可尝试"任务时段制",允许在完成项目研究后自主安排娱乐时间,这种阶梯式管理有助于培养时间规划能力。

特殊时期的应急方案考验管理智慧。疫情期间上海某重点中学的案例显示,将网课时段细化为25分钟授课+10分钟休息的节奏,配合家庭网络系统的自动切换,使学习效率提升34%。这种结构化设计平衡了必要接触与健康防护的双重需求。

心理建设的持续赋能

分时段管理的终极目标是培养数字素养。德国慕尼黑工业大学的教育实验证明,经过6个月分段训练的孩子,在自我控制测试中得分提高28%。定期与孩子分析网络使用数据,引导其认知碎片化浏览的危害,这种认知共建比简单断网更有教育价值。

文化熏陶创造管理共识。日本文部科学省推行的"数字断食"活动值得借鉴,通过家庭共同参与的无网络时段,培养替代性兴趣爱好。当阅读、运动成为生活常态,网络时段的管控自然水到渠成。

网络时代的教育智慧在于构建"有弹性的秩序"。分时段管理不是要制造数字隔离,而是帮助孩子在虚实世界中建立平衡支点。未来的研究可深入探讨不同文化背景下时段管理模式的差异化效果,以及人工智能技术如何优化个性化方案。这需要家长保持技术敏感与教育定力的双重自觉,在数字洪流中为孩子锚定健康成长的坐标。

上一篇:如何通过分批买卖策略降低投资风险 下一篇:如何通过分段式书写提升地址简洁性