如何通过分泌物检测判断真菌感染

在临床诊疗中,真菌感染的早期识别直接影响治疗方案的制定与预后效果。分泌物检测作为非侵入性诊断手段,能够通过多种技术路径揭示病原体的生物学特征,已成为生殖系统、呼吸系统等部位真菌感染诊断的重要依据。随着分子生物学技术的迭代更新,这种检测方式正朝着精准化、快速化的方向发展。

标本采集规范

规范的标本采集是确保检测结果可靠性的首要环节。临床实践中需根据感染部位差异选择适宜采集工具,如分泌物推荐使用无菌棉拭子采集穹窿部分泌物,而呼吸道标本则应避免口腔定植菌污染。国际临床微生物学会(ICMS)2022年更新的操作指南特别强调,采样时间应控制在患者晨起未活动前,此时分泌物中病原体载量较高。

标本保存条件直接影响真菌活性。研究显示,25℃环境下念珠菌属菌体在2小时内活性下降40%,因此运输过程中需使用含抗真菌抑制剂的保存液。中山大学附属第一医院2023年的临床研究证实,采用改良Stuart转运培养基可使白色念珠菌检出率提升18.6%。

镜检技术革新

传统光学显微镜检查仍是基层医疗机构的常规手段。革兰染色法对酵母样真菌的识别率可达75%-85%,但对于丝状真菌的鉴别存在局限。近年发展的荧光染色技术通过钙荧光白染色,在紫外激发下可使真菌细胞壁呈现明亮蓝光,北京协和医院真菌研究中心数据显示,该方法对曲霉菌的检出灵敏度提高至92.3%。

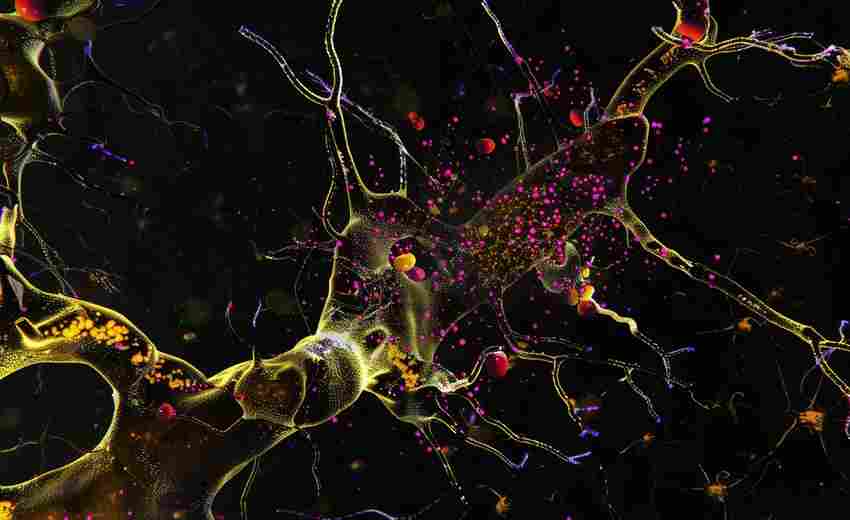

数字显微成像系统的应用突破了传统镜检的时空限制。浙江大学附属邵逸夫医院研发的AI辅助诊断平台,通过深度学习20万份镜检图像,对假丝酵母菌属的识别准确率已达98.4%。该系统可自动标记可疑菌丝结构,显著缩短初级检验人员的阅片时间。

分子检测突破

多重PCR技术实现了病原体的精准分型。针对真菌保守基因区域设计的引物体系,如18S rRNA基因和ITS区段扩增,可在4小时内完成40种常见致病真菌的鉴别。复旦大学附属华山医院2023年临床验证显示,该方法对侵袭性念珠菌病的诊断特异性达99.2%,较传统培养法提前3-5天获得结果。

宏基因组测序(mNGS)技术为复杂感染提供新思路。通过高通量测序解析分泌物中全部微生物遗传信息,首都医科大学研究团队成功在32例传统检测阴性的慢性鼻窦炎患者中发现隐球菌感染。该技术对罕见真菌的检出限低至10个拷贝/μl,但需注意区分定植菌与致病菌的生物学阈值。

生化指标解析

代谢产物检测为诊断提供间接证据。气相色谱-质谱联用技术可检测分泌物中特征性真菌代谢物,如烟曲霉产生的胶霉毒素在侵袭性曲霉病患者中阳性率达87%。南京医科大学附属鼓楼医院建立的代谢组学模型,通过13种特征代谢物组合判断念珠菌感染的准确率为91.6%。

β-D-葡聚糖检测(G试验)作为血清学标志物在分泌物检测中展现新价值。最新研究发现分泌物中G试验浓度>150pg/ml时,对深部念珠菌感染的预测价值(AUC=0.89)显著高于血清检测。但需注意细菌滤过膜可能产生的假阳性干扰,建议结合临床表征综合判断。

临床综合评估

检测结果需结合宿主因素解读。免疫抑制患者中,分泌物检出少量念珠菌即可能提示侵袭性感染。美国感染病学会(IDSA)指南强调,造血干细胞移植患者支气管肺泡灌洗液镜检阳性时,即使培养阴性也应启动抗真菌治疗。这种基于危险分层的诊断策略使早期干预成功率提升26%。

多模态检测联合应用成为趋势。上海交通大学医学院附属瑞金医院建立的"镜检-PCR-G试验"三联检测体系,使深部真菌感染的诊断敏感性从单一检测的68%提升至96%。该方案尤其适用于器官移植术后发热患者的病原学筛查,平均诊断时间缩短至12小时。

真菌感染诊断正从单一技术向整合诊断模式转型。通过规范化的标本采集、多层次的检测技术以及个体化的临床评估,分泌物检测在病原鉴定、耐药预测等方面展现出独特优势。未来研究应着重于开发床旁快速检测设备,建立区域性真菌耐药监测网络,同时探索人工智能在结果判读中的深度应用。这种多学科协作的诊断体系,将为精准抗真菌治疗提供可靠依据。

上一篇:如何通过分泌物变化判断排卵期与安全期 下一篇:如何通过分类归档确保争吵记录的法律效力