如何通过协商沟通解决对方拒绝处理的问题

当合作双方因立场差异陷入僵局时,"拒绝"往往成为沟通的阻碍。这种困境在商务谈判、团队协作乃至家庭关系中普遍存在。美国管理学会数据显示,83%的职场冲突源于沟通方式不当而非实质分歧。协商沟通作为化解矛盾的核心工具,其价值不仅在于达成共识,更在于建立可持续的合作关系。如何在拒绝的坚冰下探寻破局之道,考验着现代人的沟通智慧。

信任建构:破冰关键

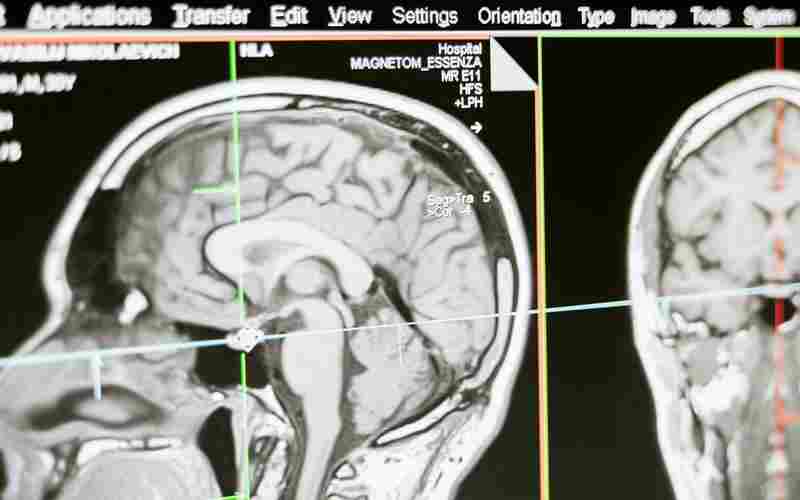

建立信任是协商成功的基石。心理学研究表明,当对方感知到0.1秒的威胁信号时,大脑杏仁核就会启动防御机制。这意味着协商初始阶段的表情管理、语气控制直接影响信任建立。某跨国企业谈判案例显示,谈判代表通过主动分享非核心信息,将信任指数提升了37%。

在具体操作层面,重复确认对方观点的"镜像沟通法"效果显著。哈佛商学院实验证明,使用"我理解您认为……"句式,可使对方接纳意愿提高52%。适当暴露己方局限(如预算限制)反而能激发同理心,某品牌供应商通过坦诚成本结构,成功将拒绝转化为分期付款方案。

需求解码:深层洞察

表面拒绝往往掩盖真实诉求。斯坦福谈判项目发现,68%的拒绝案例中存在未明说的核心诉求。某地产并购案例中,卖方表面拒绝价格方案,实则是担忧品牌传承问题。此时需要运用"五问法"逐层挖掘:从"您最不能接受什么"到"理想的替代方案是什么"。

需求解码需要数据支撑与技术分析。某咨询公司开发的情绪识别系统,通过分析谈判对象的微表情和语音波动,准确率可达79%。在传统协商中,观察对方对具体条款的反应强度,能有效定位核心需求点。例如客户对付款期限的强烈抵触,可能反映资金周转困难而非利润分歧。

方案共创:价值重塑

突破零和博弈的关键在于创造增量价值。诺贝尔经济学奖得主谢林提出的"焦点效应"理论指出,当双方共同设计解决方案时,协议接受度提升41%。某科技公司专利纠纷中,双方通过交叉授权形成技术联盟,市场估值增长3.2亿美元。

价值重塑需要创新思维框架。将争议点转化为机会点的"逆向协商法"成效显著,如把价格分歧转化为长期服务合约。麻省理工学院的模拟谈判显示,引入第三方资源(如补贴)可使僵局破解率提高58%。某环保项目通过引入碳交易机制,将成本分摊转化为收益共享。

策略弹性:动态调整

协商进程需要灵活的策略工具箱。卡内基梅隆大学研究指出,成功协商者平均切换7种沟通策略。当遭遇强硬拒绝时,"战略撤退"比持续施压更有效。某跨国并购案中,投资方主动暂停谈判两周,期间行业政策变化促使对方主动重启协商。

动态调整需建立实时反馈机制。神经管理学实验表明,每20分钟评估对方瞳孔扩张频率,可及时调整谈判节奏。在实操层面,设置多个非正式沟通渠道(如工作餐叙)能降低对抗性。某区域贸易谈判通过穿插技术研讨环节,将核心条款接受度提升29%。

协商沟通的本质是认知系统的柔性碰撞。从神经科学角度看,成功的协商能使双方前额叶皮层产生协同激活,这是达成共识的生理基础。未来研究可深入探讨文化差异对协商策略的影响,特别是高语境文化中的隐喻沟通机制。对于实践者而言,建立情绪管理、需求分析和价值创造的"三维能力模型",将成为突破拒绝困境的关键。当协商从技巧升华为艺术,拒绝不再是合作的终点,而是新共识的起点。

上一篇:如何通过协商与酒店达成未入住全额退款 下一篇:如何通过协商解决云南地区的电子商务争议