如何通过日常场景刻画无声的孤独感

凌晨三点的厨房里,水龙头滴落的水珠在搪瓷盆底敲出回声,微波炉的幽蓝数字在黑暗中独自跳动。现代人的孤独不再是荒岛求生的戏剧性场景,而是隐匿在生活褶皱里的细密针脚,在便利店自动门开合的瞬间,在电梯镜面倒影交错的刹那,以静默的姿态完成对灵魂的拓印。

环境留白

拥挤地铁里并立的陌生产热,往往比空旷房间更具穿透力。当通勤族们整齐划一地低头凝视手机,玻璃窗上叠加的倒影如同无数个平行宇宙,这种群体性疏离在法国哲学家列维纳斯看来,正是"他者不可抵达性"的现实投影。东京早高峰影像资料显示,每平方米站立4.8人的密闭空间里,有72%的受访者承认感受到强烈孤独。

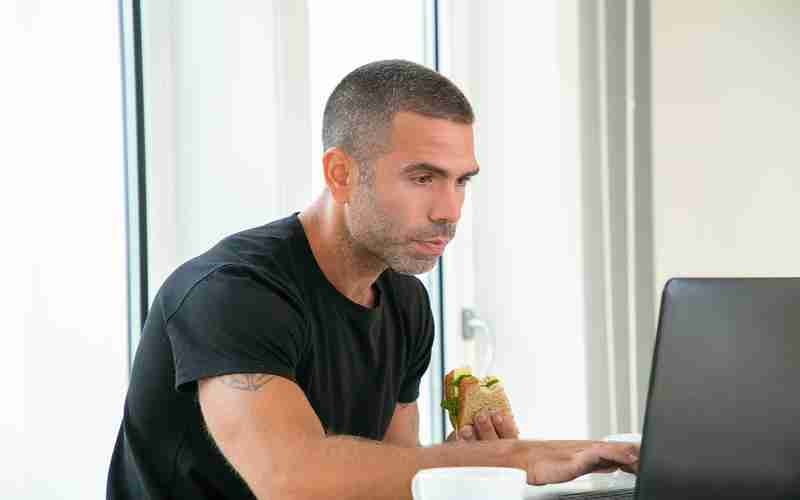

现代建筑的透明性反而加深了这种孤寂感。写字楼落地窗前伫立的背影,在齐美尔笔下的"都市陌生人"理论中,成为被玻璃幕墙双重隔绝的存在——既隔离着外界喧嚣,又阻隔着内部联结。深圳某科技园区调查显示,午休时段有63%的白领选择独自在工位用餐,他们的便当盒里盛满的不是食物,而是被不锈钢餐具丈量的社交距离。

物证叙事

物品的磨损痕迹常成为孤独的忠实记录者。晾衣绳上单只摇晃的袜子,在雷蒙德·卡佛的极简主义小说里,往往暗示着突然断裂的情感纽带。纽约现代艺术馆曾展出"单身公寓考古"装置艺术,那些积满水垢的马克杯、永远显示12:00的微波炉,通过器物学视角重构当代人的情感荒漠。

数字化痕迹同样在无声倾诉。社交媒体点赞列表里滚动的陌生头像,构成德勒兹所说的"无器官身体"集合。剑桥大学研究显示,平均每人每天接收127条消息却仅产生9条原创内容,这种数据洪流中的沉默,恰如罗兰·巴特在《明室》中描绘的"被稀释的存在感"。

时间褶皱

昼夜交替的魔幻时刻最易暴露孤独原型。傍晚六点的办公室,当最后一位同事的脚步声消失在走廊尽头,日光灯管的嗡鸣突然变得震耳欲聋。普鲁斯特在《追忆似水年华》中描写的"黄昏忧郁症",在神经科学研究中对应着褪黑素与皮质醇的博弈,这种生理反应使独处者成为时间迷宫的囚徒。

深夜便利店的场景更具隐喻色彩。冰柜持续的嗡嗡声里,24小时营业的冷白光笼罩着挑选速食的夜归人。日本作家村田沙耶香在《便利店人间》中写道:"自动门开合的机械问候,比任何寒暄都令人安心。"这种异化的温暖,折射出现代社会原子化生存的荒诞诗意。

当城市成为巨型孤独培养皿,日常场景中的微妙震颤恰是最真切的生存证词。从咖啡杯沿的唇印到电梯按键的指纹,这些不被注意的生活遗迹,实则是现代人留在时空中的隐秘碑文。未来的孤独叙事或许需要更多跨学科视角,在建筑心理学、物质文化研究等领域开辟新的解码路径,让那些沉默的独白终能找到聆听的耳朵。毕竟,在人类情感图谱上,孤独从来不是终点,而是重新确认存在的坐标原点。

上一篇:如何通过日常反思提升工作表现 下一篇:如何通过日常对话增进伴侣间的信任感