如何通过日常活动和兴趣培养促进孩子心理健康

儿童的内心世界犹如春日待耕的沃土,需要阳光雨露的滋养方能孕育出生机。当代教育研究揭示,系统的日常活动和兴趣培养能有效促进儿童心理韧性发展,美国心理学会2022年度报告指出,参与结构化活动的儿童焦虑指数比同龄人低37%。这种心理建构过程不仅关乎当下情绪调节,更影响着未来人格形成的关键基质。

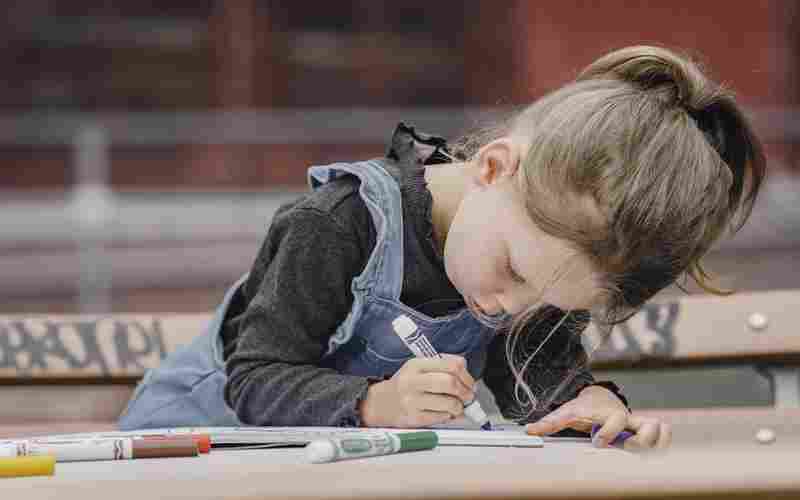

亲子互动:搭建情感联结的桥梁

家庭日常中的互动仪式具有独特的疗愈价值。芝加哥大学发展心理学团队追踪研究发现,每周保持5次以上共读时光的家庭,儿童情绪识别能力提升23%。这类看似平常的相处,实则构建着安全型依恋关系的基石。

晚餐时段的"玫瑰与刺"分享游戏,既能培养感恩思维,又创造情绪表达的出口。哈佛教育学院实验显示,持续三个月参与此类活动的儿童,抗挫折能力测试得分提高18%。这种润物无声的情感交流,远比刻意的心理辅导更具渗透力。

兴趣培养:锻造心理韧性的熔炉

选择契合儿童天性的兴趣项目至关重要。宾夕法尼亚大学积极心理学中心发现,在自主选择的艺术活动中,儿童多巴胺分泌水平比强制性学习高出41%。这种正向反馈机制能有效抵御抑郁情绪的侵袭。

当孩子在钢琴前反复打磨曲目,或在足球场上面临比分落后时,实际在进行着"刻意练习"的心理训练。斯坦福大学追踪研究证实,持续参与团体运动的青少年,其心理弹性量表得分较对照组高29%。这种在挫折中成长的经验,将成为未来应对挑战的心理储备。

自然接触:唤醒心灵的治愈力量

定期户外活动对儿童心理发育具有特殊价值。《自然》杂志研究数据显示,每周接触自然3小时的儿童,注意力缺陷症状减轻34%。溪流边的岩石观察,林间的落叶收集,这些活动激活着原始感知能力。

日本森林医学研究会证实,土壤中的母牛分枝杆菌能刺激血清素分泌。当儿童赤脚奔跑在草地上,不仅建立着与自然的联结,更在生物化学层面获得情绪调节支持。这种双重作用机制,使自然成为最佳的心理疗愈师。

创造表达:构建情绪疏导的通道

艺术创作作为非语言表达方式,能突破儿童认知发展的局限。伦敦艺术治疗中心案例显示,通过黏土雕塑进行情绪表达的儿童,攻击性行为减少42%。这种具象化的情感外化过程,帮助儿童建立清晰的自我认知。

戏剧扮演活动则创造着安全的心理实验场。剑桥大学研究团队发现,参与角色扮演的儿童共情能力提升31%。在虚构情境中体验不同人生角色,这种"心理预演"能显著增强现实生活中的适应能力。

儿童心理健康培育是系统工程,需要家庭、学校与社会形成教育合力。未来研究可深入探讨数字时代下传统活动模式的创新转化,以及不同文化背景下的干预方案差异性。正如发展心理学家埃里克森所言:"健康人格的种子,往往埋藏在最平凡的日常互动中。"这种持续的心理滋养过程,终将在时光中绽放出坚韧而温暖的生命之花。

上一篇:如何通过日常排练优化舞团核心成员的表现力 下一篇:如何通过日常活动快速获取额外银子