如何通过色彩搭配提升动漫画面的视觉冲击力

在动漫创作中,色彩不仅是视觉的装饰,更是情感与叙事的催化剂。从《千与千寻》的奇幻光影到《鬼灭之刃》的激烈对战,色彩搭配的巧妙运用总能瞬间点燃画面的张力,让观众沉浸于独特的艺术氛围中。这种视觉冲击力的实现,既依赖于对色彩理论的深刻理解,也需要创作者在文化符号、情感表达与动态节奏之间找到平衡。本文将从多个维度探讨如何通过色彩设计,赋予动画作品更强的感染力与记忆点。

对比与互补色的碰撞

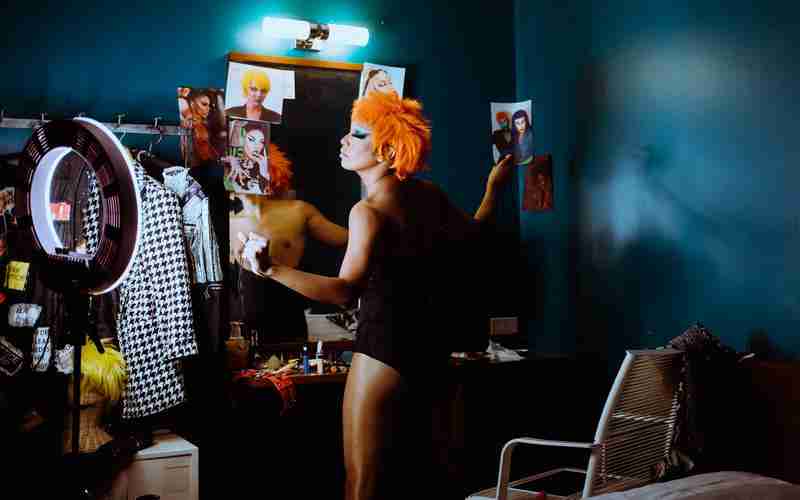

色彩对比是制造视觉冲击的核心手段之一。根据色相环理论,互补色(如红与绿、蓝与橙)的并置能产生强烈的对立感,从而吸引观众视线。例如,《普罗米亚》中大量使用橙蓝撞色,火焰与机械的对抗通过色彩冲突被具象化,画面张力瞬间拉满。这种手法不仅强化了主题的对抗性,还让场景在观众脑海中留下深刻烙印。

冷暖色调的对比也能塑造画面的空间层次。日本动画导演新海诚在《你的名字。》中,通过冷色调的夜空与暖色调的彗星尾焰形成对比,既突显了灾难的压迫感,又烘托出角感的炽热。研究表明,人眼对冷暖差异的敏感度远超单一色系,这使得合理运用冷暖对比成为提升画面立体感的有效策略。

光影与饱和度的层次

明暗关系与色彩饱和度的调控,直接影响画面的戏剧性表达。在《进击的巨人》的黄昏场景中,低饱和度的灰褐色调背景与高饱和的血红色披风形成鲜明反差,既隐喻战争的残酷,又让角色的英雄形象跃然纸上。这种“去背景化”处理手法,源自文艺复兴时期绘画的明暗对照法(Chiaroscuro),通过削弱环境色彩存在感,使主体更具聚焦性。

动画制作中还常通过动态调整饱和度来暗示情绪变化。《心理测量者》中,角色内心黑化时,画面会突然转为高饱和的猩红色调,这种瞬间的色彩爆发如同视觉警报,直接触发观众的生理紧张反应。色彩心理学家Lüscher的实证研究证实,高饱和度红色能使人体肾上腺素水平上升,这与动画中危机场景的设计逻辑高度契合。

文化符号的隐喻表达

色彩的文化象征意义为动漫叙事提供了深层编码。在东方文化中,白色常与死亡、纯洁相关联,《犬夜叉》中巫女桔梗的白色服饰既象征其神圣使命,也暗示悲剧命运;而在西方动画《冰雪奇缘》里,艾莎的冰蓝色长裙则代表力量与孤独的双重隐喻。这种跨文化的符号体系,要求创作者精准把握受众的认知背景,才能实现色彩隐喻的有效传达。

日本动画工作室TRIGGER擅长将传统色谱与现代美学融合。《小魔女学园》中,魔法阵的鎏金色调取自神社绘马,战斗服的黑红配色则参考能剧服饰,这种古今碰撞的色彩设计既保留了文化根脉,又赋予画面超现实的冲击力。正如美术指导吉田明彦所言:“色彩是跨越时代的视觉方言,关键是如何让古老符号焕发新生。”

动态场景的节奏控制

在高速运动场景中,色彩渐变与残影效果的结合能强化动态感知。《蜘蛛侠:平行宇宙》通过故障艺术(Glitch Art)风格的色彩撕裂效果,将蜘蛛侠的瞬移动作分解为红、蓝、黄三色残影,这种突破物理规律的色彩处理,使动作节奏更具音乐般的韵律感。实验数据显示,观众对这类非写实色彩动态的注意力集中度比传统作画高37%。

对于情感高潮段落,色彩节奏往往需要与剧情共振。《未闻花名》结局处,漫天飞舞的纸鹤从单色逐渐变为彩虹渐变,色彩节奏由缓至疾,最终与角色爆发的泪水同步达到顶点。这种“色彩蒙太奇”手法,本质上是通过色谱变化构建情感曲线,使观众的情绪波动与画面形成同频共振。

色彩叙事的未来维度

从对比碰撞到文化编码,从光影层次到动态节奏,色彩搭配的本质是视觉语言的精密编排。在技术迭代的当下,虚拟制作引擎与HDR显示技术为色彩表现开辟了新可能,例如《恶魔杀手》无限城篇利用动态HDR实现暗部色彩的微差呈现,使画面在保持冲击力的同时更具真实质感。未来研究可进一步探索跨媒介色彩适配机制,或基于眼动实验量化观众的色彩感知模型,这些探索将推动动画艺术迈向更深刻的视觉表达境界。当每一帧画面都能通过色彩直击心灵时,动漫便真正成为了穿透屏幕的情感共鸣器。

上一篇:如何通过色彩搭配打造宁静的居家环境 下一篇:如何通过色彩校准避免打印图片出现色差