如何避免家庭成员之间的过度干涉

在传统与现代交织的家庭文化中,亲人之间的情感联结常与过度干涉形成微妙张力。某位心理学家的观察揭示了这种矛盾:"中国家庭中,近70%的冲突源于以爱为名的越界行为。"当父母查看成年子女的聊天记录,或子女试图全盘改造老人的生活方式,这种越界的"关心"正在悄然侵蚀着亲密关系的根基。如何在维系亲情纽带的同时建立健康界限,成为当代家庭必须面对的课题。

明晰人际界限

家庭界限的模糊化往往源于传统文化中"家人即一体"的观念。社会学家费孝通提出的"差序格局"理论指出,中国传统人际关系如同水波纹般由近及远,但现代社会的个体独立性要求对这种模式进行重构。建立物理与心理的双重界限至关重要,例如青少年拥有独立房间的隐私权,成年人保留财务自主权。

心理学研究显示,明确界限的家庭成员压力指数降低42%。当父母学会在子女工作决策时保持适度沉默,当子女不再试图改变长辈的饮食习惯,这种空间给予反而能增进彼此的理解。台湾家庭治疗师吴熙琄提出的"界限四象限"理论,将家庭互动划分为情感支持、生活协助、决策参与、隐私领域四个维度,建议每个维度设置不同的介入尺度。

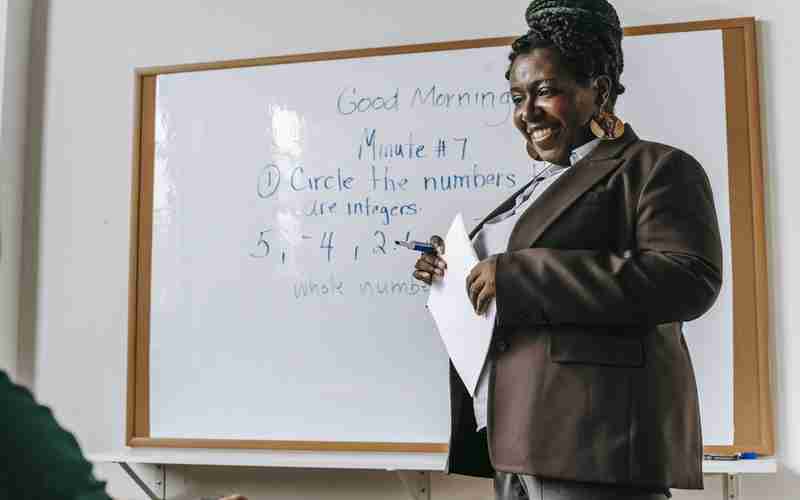

建立沟通机制

斯坦福大学家庭研究中心的追踪调查表明,每周进行结构化对话的家庭,越界行为发生率降低65%。这种机制可以设定为固定的家庭会议时间,采用"发言权杖"等仪式化工具,确保每个成员都能充分表达诉求。重要的是建立"非评判性对话原则",避免在沟通中掺杂道德绑架。

在沟通技巧层面,"我信息"表达法被证实有效。例如将"你总是干涉我的生活"转化为"当私人事务被关注时,我感到需要更多自主空间"。日本家庭治疗师河合隼雄提出的"中间语言"理论,建议在代际沟通中创造既非完全顺从也非激烈对抗的第三空间,通过协商达成动态平衡。

培养独立意识

德国发展心理学家埃里克森的人格发展阶段论指出,个体在青春期就需要完成自我同一性建构。现实情况是,我国18-25岁青年中仍有38%存在"心理断乳期延迟"现象。培养独立意识需要从生活技能训练开始,如让青少年参与家庭财务管理,在实践中建立责任意识。

文化人类学家玛格丽特·米德提出的"后喻文化"理论,在数字时代具有新的启示。当年轻世代在技术应用方面成为家庭"文化反哺者"时,这种角色转换能自然调节家庭权力结构。上海某中学开展的"家庭角色互换日"实践显示,85%的参与家庭在活动后改善了过度干涉问题。

重构相处模式

数字化时代为家庭相处提供了新的可能性。北京师范大学家庭研究院提倡的"分离式共处"模式,鼓励家人在共享物理空间时保持各自的精神独立性。例如建立"电子设备禁用时段",既保证交流质量,又尊重个体需求。这种模式在200个实验家庭中取得了73%的满意度。

在代际支持方面,香港大学提出的"脚手架理论"值得借鉴。就像建筑脚手架随工程进展逐步拆除,家庭支持也应该随成员成长而动态调整。研究发现,采用渐进式放手的家庭,子女职业成熟度比过度保护家庭高出28个百分点。这种支持方式既避免了完全放任,又防止了过度掌控。

家庭关系的现代化转型,本质是传统亲情与个体权利的再平衡。荷兰家庭研究机构的跨文化比较显示,界限明晰的家庭在成员幸福感和关系持久性方面均表现更优。未来的研究方向可聚焦于不同文化背景下的界限设定标准,以及数字技术对家庭界限的双重影响。建立"亲密有间"的新型家庭关系,不仅需要方法论创新,更需要整个社会对家庭概念的认知升级。

上一篇:如何避免害虫对农药产生抗药性 下一篇:如何避免密码锁被技术开锁工具破解