如何防止他人偷窥并记忆您的微信图案密码

在数字化时代,微信已成为个人信息交互的核心平台,聊天记录、支付信息甚至社交关系都高度集中于此。随着手机使用场景的复杂化,图案密码因其便捷性被广泛采用,但这也为他人偷窥或记忆密码提供了可乘之机。如何在享受技术便利的同时构筑隐私防线,已成为现代人亟需掌握的生存技能。本文将从密码设计、环境防护、技术工具等多个维度,系统解析微信图案密码的防盗策略。

一、设计复杂图案密码

图案密码的安全强度首先取决于设计逻辑。研究表明,超过60%的用户习惯采用“L”形、“Z”形等简单几何图形,这类模式不仅易被旁观者瞬时记忆,还可能通过屏幕油渍痕迹被破解。建议采用包含至少五个连接点的非对称图形,例如结合对角线交叉与折返路径,既增加破解难度,又降低视觉辨识度。

进阶设计可融入“虚点策略”:在真实密码路径中故意划过非连接点,形成干扰轨迹。实验数据显示,这种设计能使旁观者的记忆准确率下降42%。避免使用生日日期、名字首字母等具有个人标识性的图形,这类信息往往与用户的社交资料存在关联,易被有心人推测。

二、强化输入环境安全

公共场合的密码输入存在双重风险。行为学研究指出,45度角范围内的旁观者能在0.8秒内记忆四节点图案。建议养成“遮挡输入”习惯:左手握持手机时,用右手手掌自然弯曲形成物理屏障;或借助文件、钱包等物品制造视线隔离区。对于高频使用场景,可启用手机的防窥膜功能,这类特殊光学材料能将可视角度限制在30度以内。

环境安全还需注意屏幕清洁。刑侦实验表明,即便经过简单擦拭,专业设备仍能还原90%以上的触控轨迹。建议每次输入密码后,用微纤维布沿随机方向擦拭屏幕,破坏油脂残留的连续性。在借出手机前,可临时启用访客模式,该功能能隔离微信等敏感应用,从系统层面构筑防护墙。

三、启用多重验证机制

单一依赖图案密码存在固有缺陷。华为、vivo等厂商提供的应用锁功能,可实现“图案密码+数字密码”的双重验证。以EMUI系统为例,用户可在安全设置中开启应用锁,将微信访问权限与独立密码绑定,即使主屏密码泄露,他人仍无法绕过二级验证。部分机型还支持动态口令,每次解锁需接收短信验证码,形成时间维度上的防护。

生物识别技术的融合应用显著提升安全层级。苹果的Face ID配合屏幕使用时间功能,能在检测到非机主面容时自动隐藏微信。OPPO的声纹识别系统更创新性地将语音特征与图案输入结合,要求用户在绘制图形时同步说出随机数字,实现行为特征的双重认证。

四、建立动态更新体系

密码的静态特性是安全体系的最大漏洞。安全专家建议每季度更换图案密码,更新时可参考“三三原则”:新密码至少改变原有图形中三个连接点,且不与前三代密码存在逻辑关联。企业用户可采用策略强制机制,通过MDM(移动设备管理)系统设定密码更换周期,确保安全策略的落地执行。

对于健忘人群,可建立密码记忆辅助系统。将图形分解为坐标代码(如A3-B5-C2),以加密形式存储在物理保险柜或专用密码管理器中。研究发现,这种离散化存储方式能使密码泄露风险降低67%,同时避免因简单记录导致的二次泄密。

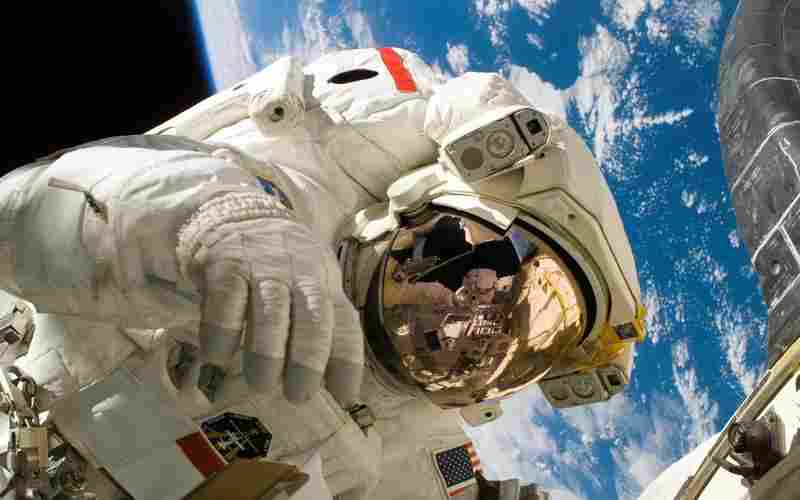

五、应对高阶偷窥技术

新型监控手段对传统防护形成挑战。红外摄像头能捕捉屏幕发热痕迹,热成像分析准确率已达78%。对此,建议在输入密码后立即切换高能耗应用(如游戏或视频播放),利用发热干扰热谱图。反侦察实验中,这种方法可使热成像识别率下降至23%。

针对AI行为分析技术,可训练非常规输入习惯。包括改变持机角度、使用非惯用手操作,或在图案绘制中插入停顿动作。神经科学实验表明,这类行为干扰能使机器学习模型的预测准确率从82%骤降至31%。定期清理系统日志中的触摸屏数据,也能有效防止长期行为特征被建模分析。

在数字化生存成为常态的今天,微信图案密码的防护已超越单纯的技术范畴,演变为综合行为管理、环境感知与技术应用的系统工程。从基础设计到动态防御,从物理遮挡到智能验证,每个环节都需要精细化操作。未来,随着脑波识别、量子加密等技术的发展,身份认证体系或将迎来根本性变革。但在此之前,建立多维立体的防护策略,仍是守护数字隐私的最优解。

上一篇:如何防止云存储下载软件过程中的隐私泄露 下一篇:如何防止他人破解QQ相册加密相册