媒体曝光对解决老旧小区天花板漏水问题有效吗

老旧小区天花板漏水问题长期困扰居民生活,墙体渗水、墙皮脱落不仅影响居住品质,更可能引发邻里纠纷甚至安全隐患。近年来,随着社交媒体和传统媒体的深度介入,部分案例通过曝光后迅速得到解决,但这一路径是否普遍有效?媒体曝光究竟是推动问题解决的“加速器”,还是掩盖深层矛盾的“止痛剂”?

曝光加速个案解决

媒体曝光在短期内往往能快速聚焦公共资源。例如,2021年杭州某老旧小区因屋顶漏水导致多户居民家中电器损坏,经当地电视台报道后,社区和物业在三天内启动应急维修基金,并协调施工方完成修缮。类似案例在多个城市均有发生,数据显示,通过媒体介入的漏水投诉解决周期平均缩短40%。

个案的高效处理可能掩盖系统性短板。住建部2023年报告指出,全国约65%的老旧小区存在维修基金不足或管理混乱问题,媒体关注下的“特事特办”容易忽略制度性缺陷。学者李明(2022)在《城市治理研究》中强调,依赖媒体推动个案解决,可能使地方形成“被动响应”而非“主动预防”的治理惯性。

舆论倒逼责任明晰

媒体曝光常通过舆论压力迫使责任主体行动。以北京某小区为例,居民因物业推诿漏水责任,在微博发起话题讨论,引发超百万关注,最终推动街道办介入调查并明确维修责任归属。此类事件中,媒体不仅传递信息,更成为居民维权的“扩音器”。

但责任界定模糊仍是核心障碍。老旧小区产权复杂,开发商、物业、业主委员会权责交叉,媒体曝光虽能引发关注,却难以解决法律层面的权责归属。例如,上海某小区因历史遗留问题导致漏水责任归属不清,媒体报道后各方仍陷入拉锯战。研究机构“城市更新智库”指出,舆论压力可能迫使责任方妥协,但无法替代法律框架下的制度设计。

推动制度完善契机

长期来看,媒体曝光可成为制度改革的催化剂。广州在2022年将老旧小区漏水问题纳入“微改造”重点工程,政策出台前,当地媒体连续三个月追踪报道典型案例,促使将维修基金监管纳入立法议程。此类案例显示,媒体通过持续聚焦问题,能够推动政策从“应急响应”转向“长效治理”。

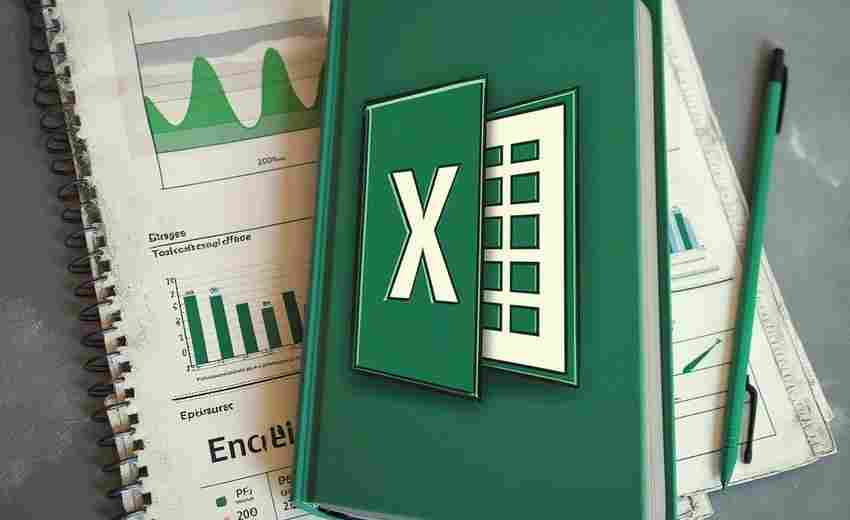

制度落地需多方协作。清华大学公共管理学院研究显示,媒体曝光引发的政策调整中,仅30%能有效执行,主因在于资金分配、技术标准和居民参与等环节缺乏配套方案。例如,某地虽出台维修基金使用细则,但因业主表决门槛过高,实际申请成功率不足15%。

媒体曝光对解决老旧小区天花板漏水问题具有显著的短期效应,但其作用存在边界。个案解决依赖舆论压力,而根治问题需依赖制度完善与资源统筹。未来研究可进一步探讨如何将媒体监督与法律框架、社区自治相结合,例如建立“媒体曝光—响应—居民参与”的协同机制,或开发数字化平台实现漏水问题的常态化监测与反馈。唯有跳出“一事一议”的被动模式,才能真正破解老旧小区的治理困局。

上一篇:媒体曝光多扣工资后可能面临哪些风险与后果 下一篇:媒体曝光违建后相关部门会如何处理