字体设计版权声明中如何标注所有权信息

在数字时代,字体设计不仅是艺术创作的结晶,更是商业价值的载体。字体版权纠纷的频发,暴露出许多设计师和企业对所有权信息标注的忽视。从法律合规到品牌保护,从开源协议到商业授权,如何清晰标注字体设计的版权归属,已成为创作者和用户共同面临的挑战。本文将从法律依据、标注形式、国际规范、争议案例及行业实践等维度展开探讨,为字体版权的规范化提供参考。

法律依据与基本原则

字体设计的版权保护通常基于著作权法。以中国为例,《著作权法》第三条明确将“美术作品”纳入保护范围,而具有独创性的字体设计可归类为美术作品。美国版权法则规定,单字设计不受保护,但整体字库可作为计算机程序或图形作品申请版权。这种差异要求权利人在标注所有权时,需结合属地法律的具体条款。

商标法可能为字体提供补充保护。例如,某品牌定制字体若具备显著识别性,可注册为商标。法律学者李明(2022)指出,多维度保护能降低侵权风险,但标注信息需清晰区分版权与商标权的适用范围,避免混淆。

标注形式的技术细节

字体文件的元数据(Metadata)是标注版权的核心载体。设计师应在OpenType或TrueType文件的“版权声明”字段中嵌入权利人名称、年份及使用条款。例如,思源黑体的元数据明确标注“SIL Open Font License 1.1”,用户可据此了解修改与分发权限。

对于商业字体,除元数据外,还需在用户协议中细化授权范围。Adobe字体库要求用户在网页嵌入时添加特定代码片段,以动态加载字体并同步显示版权信息。这种“技术+法律”的双重标注,既保障了权利人的利益,又降低了用户的法律风险。

国际规范与跨境争议

跨国使用字体时,标注需符合《伯尔尼公约》等国际条约。欧盟法院在2015年“Fonts-Online诉德国公司”案中裁定,未标注版权信息的字体下载构成侵权,即使被告主张“不知情”。此案凸显了标注信息的公示效力。

不同地区对独创性标准的认定存在分歧。日本《著作权法》允许对字体的“整体美感”主张权利,而英国仅保护字形设计的原创表达。国际字体厂商常采用分层标注策略:在通用声明中列举多国法律依据,并通过附录说明地域性限制条款。

争议案例与行业启示

2019年,苹果公司因使用瑞士设计公司Swiss Typefaces的字体未标注来源,被索赔200万美元。该案和解后,苹果在系统字体中新增了“Design by Swiss Typefaces”的元数据字段。这一事件表明,即使大型企业也可能因标注疏漏付出高昂代价。

开源字体领域同样存在争议。2021年,某国产字体厂商将开源字体二次修改后申请商标,但因未在元数据中保留原始作者信息,被开源社区集体抵制。行业组织“Type Alliance”随后发布指南,要求衍生字体必须在显著位置标注原始授权协议及修改记录。

行业实践与未来趋势

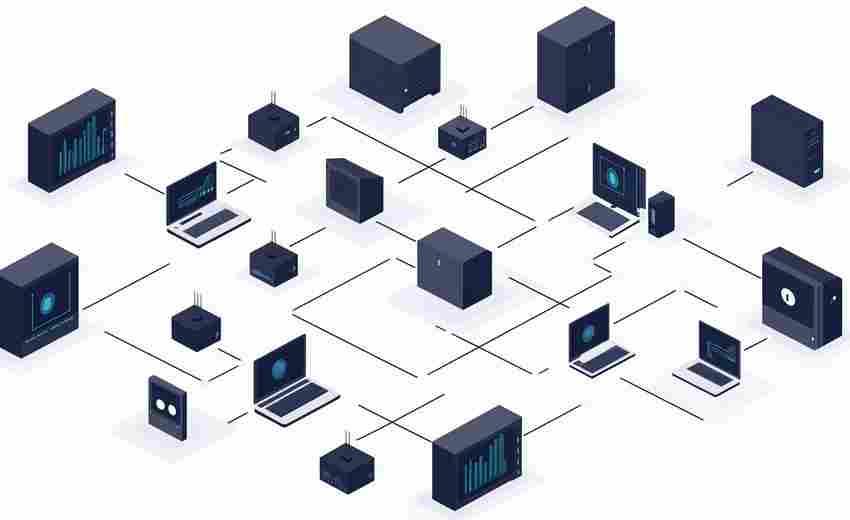

头部设计平台正推动标注自动化。Adobe Photoshop新增“字体溯源”功能,自动识别文件中的字体版权状态;Google Fonts则通过API接口强制返回授权信息。这些技术手段将标注行为从“被动合规”转向“主动防控”。

区块链技术为版权标注提供了新思路。2023年,Monotype与IBM合作推出基于区块链的字体存证系统,每一次字体使用均生成不可篡改的版权链。这种去中心化的标注方式,或许能彻底解决跨平台侵权的举证难题。

字体版权标注不仅是法律义务,更是对设计价值的尊重。从元数据规范到跨境合规,从技术赋能到行业协作,清晰的标注体系能够平衡创作者与使用者的权益。未来研究可深入探讨人工智能生成字体的版权归属问题,或推动国际统一的标注标准建立。唯有将艺术创作纳入规则框架,字体的生命力才能在数字时代持续绽放。

上一篇:字体设计创新如何塑造商标的独特辨识度 下一篇:字号选择需避免哪些常见违规情形