学校共享考生档案需要满足哪些条件

随着教育信息化与数字化治理的加速推进,考生档案共享已成为提升教育管理效能、保障教育公平的重要举措。这一过程中,既要确保数据的高效流转与资源共享,又需兼顾信息安全与个人隐私保护。从国家层面的制度设计到基层单位的执行规范,构建科学合理的档案共享机制需要满足多维度的条件支撑。

一、法律合规框架

学校共享考生档案必须建立在完善的法律法规基础之上。《中华人民共和国档案法》明确规定档案管理需遵循统一领导、分级管理原则,强调电子档案与传统载体档案具有同等法律效力。教育部《中小学生学籍管理办法》进一步细化学籍信息的管理权限,规定基础学籍信息由国家级系统统一管理,非基础信息由省级教育部门备案,这为跨区域档案共享划定了法律边界。

在具体操作层面,2023年山东省招生办法明确要求考生电子档案仅供高校录取使用,未经批准不得向第三方提供。这种分级授权机制既保障了数据共享的合法性,又规避了信息滥用风险。各地实践中,如黑龙江省规定考生档案需包含诚信记录与综合素质评价,体现出法律框架下个性化管理的灵活性。

二、技术支撑体系

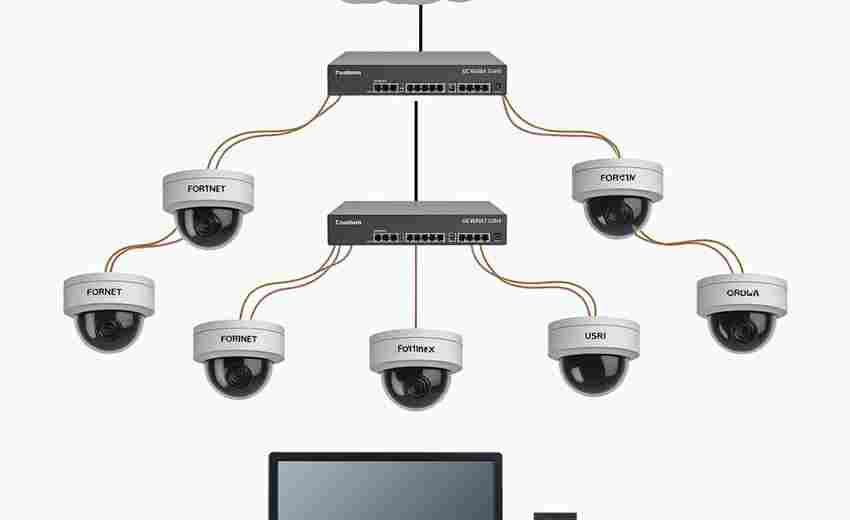

安全可靠的技术架构是档案共享的核心保障。国家中小学生学籍信息管理系统采用中央、省、市、县、学校五级部署模式,通过区块链技术实现数据溯源与防篡改。四川省2023年高考规定中特别强调电子档案需经过三重校验机制,确保与纸质材料完全一致,这种双轨制管理有效降低了技术风险。

在数据交互层面,甘肃省建立的学籍安全预警机制,通过实时监控异常访问行为,形成动态防护网络。山东省推行的档案数字化转换标准,则解决了跨系统数据兼容问题。技术标准的统一化,使得不同教育阶段、不同区域间的档案共享成为可能。

三、数据标准统一

档案信息标准化是跨系统共享的前提。教育部明确要求考生电子档案必须包含身份信息、学业成绩、体检记录等12类基础字段,而北京市针对特殊类型考生增设艺术特长、竞赛获奖等扩展字段,这种"基础+拓展"的结构设计既保证共性需求,又兼顾个性特征。

在实践层面,安徽省建立的档案内容清单制度,将报名登记表、体检报告等材料纳入标准化管理流程。对比研究发现,实行档案编码规范化的地区,其跨省转学办理效率提升40%,印证了标准化对资源共享的促进作用。

四、管理机制建设

分级负责的管理体制是档案共享的关键环节。按照《高等学校档案管理办法》,高校需设立专门档案机构,配备通过专业认证的管理人员。四川省实行的三级质量验收制度,从报名点、县区到市级单位层层审核,确保档案内容的完整性与真实性。

风险防控方面,甘肃省建立的全流程追溯机制,详细记录档案调阅人员、时间及用途。福建省推行的"双人双锁"物理保管制度,则将纸质档案与电子档案的安全管理形成闭环。这些机制创新为档案共享提供了制度保障。

五、应用场景规范

明确共享边界是防范数据滥用的重要举措。湖南省规定高校调阅考生档案必须基于录取工作需求,且需在省级平台完成电子签章认证。对于特殊类型招生,江苏省要求增加专家评审环节,这种精细化权限管理既满足业务需求,又守住安全底线。

在服务创新领域,宁夏推行的"掌上查档"平台,通过人脸识别技术实现考生自助查询。山东省开发的电子证书系统,使学历证明的跨省验证时间从15个工作日缩短至实时办理。这些应用创新正在重塑档案共享的服务形态。

当前,考生档案共享已从单一的信息调取发展为涵盖数据治理、服务创新、安全防控的生态系统。未来发展方向应聚焦三个维度:一是推进区块链技术在跨区域共享中的应用,二是建立全国统一的档案数据交换标准,三是完善个人信息授权使用机制。只有构建起法律、技术、管理三位一体的保障体系,才能真正释放教育数据资源的战略价值。

上一篇:学校体育场馆和健身设施是否对学生开放 下一篇:学校内有哪些可以节省生活费用的设施或服务