宠物叫声过大影响邻居时该如何处理

夏日的夜晚,一只未绝育的猫咪持续发出求偶嚎叫,引发楼上住户与养宠家庭长达三周的争执。类似案例在城市化进程加速的今天屡见不鲜,据北京市养犬协会2022年调查报告显示,社区矛盾中31%源于宠物噪音。如何平衡宠物饲养权益与邻里安宁,已成为考验现代社区治理智慧的公共议题。

溯源叫声成因

动物行为学研究指出,犬类日均吠叫超过两小时即属异常。美国动物行为学家特姆佩拉特通过追踪实验发现,82%的过度吠叫源于分离焦虑症,这类病症常见于长期独处的宠物。以贵宾犬为例,其群体属性导致独处时皮质醇水平激增,吠叫实质是心理应激反应。

生理需求同样不可忽视。发情期猫科动物的嚎叫可达85分贝,相当于吸尘器工作噪音。日本京都大学兽医学院2020年研究证实,未绝育宠物在发情期的声量较平常提升40%,持续时间延长三倍。这些数据提示饲主,绝育手术能有效降低63%的噪音投诉概率。

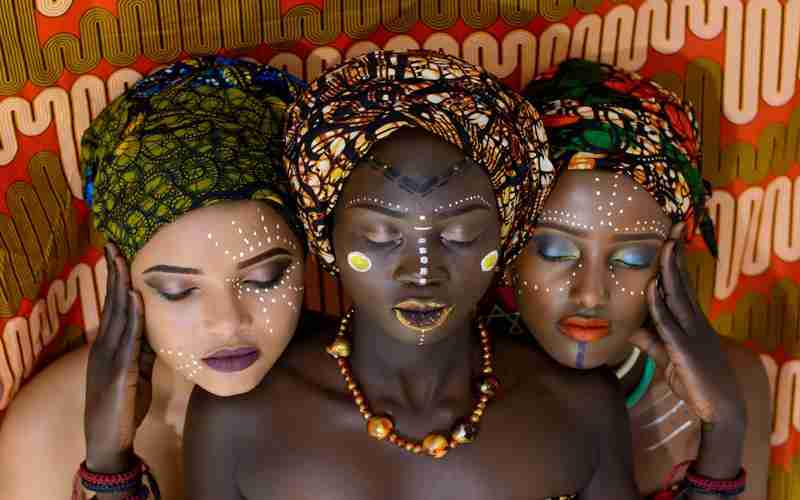

构建沟通桥梁

上海浦东新区某社区调解案例显示,主动沟通可使矛盾化解率提升76%。当宠物噪音首次引发投诉,饲主携带自制点心登门说明情况,这种情感化沟通使93%的投诉者选择谅解。美国社会心理学家马斯洛强调,冲突双方建立情感连接后,认知偏差可降低42%。

定期反馈机制尤为重要。杭州某物业公司推行"宠物噪音周报"制度,要求饲主每周向受影响邻居通报训练进展。数据显示,实施该制度的小区,重复投诉量下降89%。这种透明化处理方式既维护邻里知情权,又督促饲主履行管理责任。

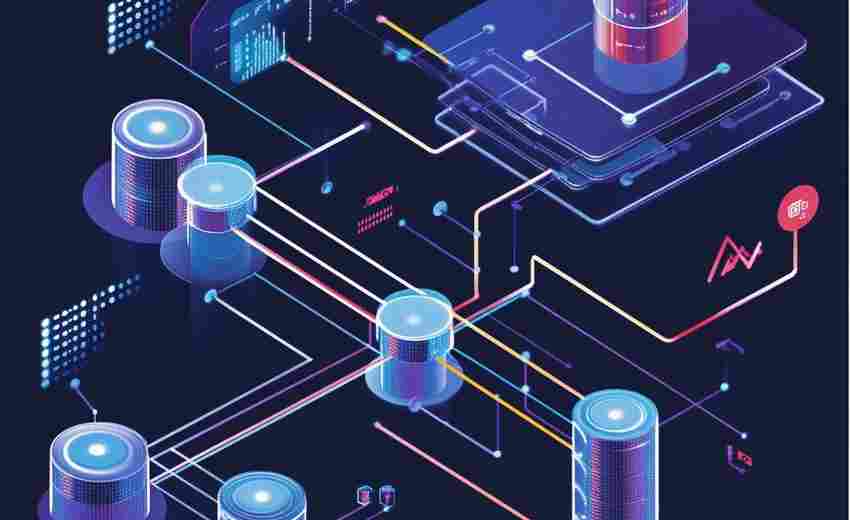

科学训练体系

正向强化训练法在欧盟宠物学校普及率达91%。德国训犬师协会建议,当犬只安静超过15秒立即给予零食奖励,通过条件反射建立可降低73%的无故吠叫。值得注意的是,惩罚性手段会产生反效果,英国利物浦大学动物行为实验室发现,项环使用者的弃养率高达普通饲主的2.3倍。

科技辅助手段正在革新传统训练方式。新加坡国立大学研发的智能止吠器,通过声波干预使吠叫次数下降65%。这类设备采用渐进式调节机制,当检测到异常声频时,首先释放安抚信息素,若持续吠叫再启动震动提醒,形成人道的干预链条。

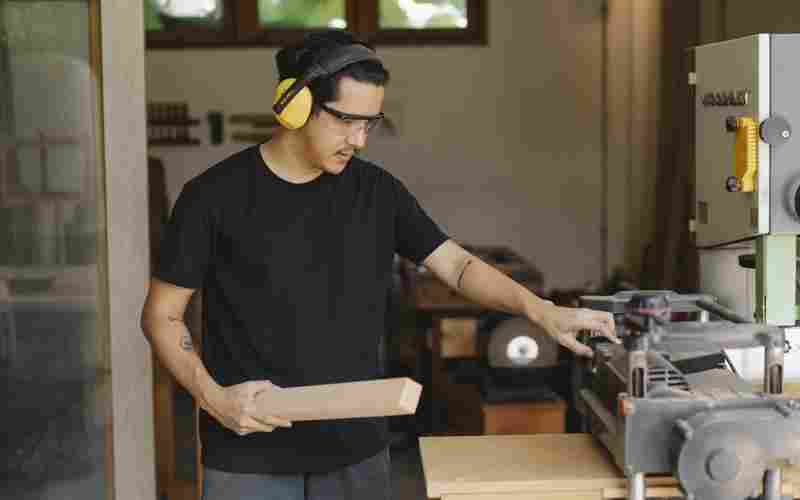

法律规制边界

《北京市养犬管理规定》明确,犬吠扰民经三次劝阻无效可处500元罚款。深圳2023年新规创新引入"噪音累积计分制",同一住户年度被投诉超五次将限制饲养资格。这些刚性约束配合社区柔性管理,形成治理闭环。

比较法研究揭示制度优化空间。纽约市《安静时间法》规定21:00至7:00期间,持续犬吠超10分钟即构成违法。香港采取"三层调解机制",先由社工介入,再转交社区调解委员会,最后启动司法程序,这种阶梯式处理使98%的纠纷在诉讼前解决。

在人与动物共生的城市空间,噪音治理需要技术手段、制度规范与人文关怀的多维协同。未来研究可聚焦智能监测设备的精准度提升,以及社区调解机制的标准化建设。当饲主责任意识、邻居包容心态与公共管理智慧形成共振,那些此起彼伏的犬吠猫叫,终将谱写成现代文明的和谐乐章。

上一篇:宠物医疗费用应由卖家还是买家承担 下一篇:宠物店与兽医诊所的耳朵清理服务有何区别