家庭环境对游戏成瘾的影响及改善策略

数字时代下家庭环境与青少年行为模式的关联

当代青少年成长于互联网高速发展的时代,电子游戏已成为他们生活中不可忽视的组成部分。研究表明,我国12-18岁青少年群体中,超过30%存在游戏时间超出健康范畴的现象。在探讨游戏成瘾的成因时,家庭环境往往被视为关键变量。从亲子互动模式到家庭规则设定,每个环节都在潜移默化中塑造着青少年的行为选择。理解这些机制,对构建有效的干预策略具有重要现实意义。

家庭沟通模式的塑造作用

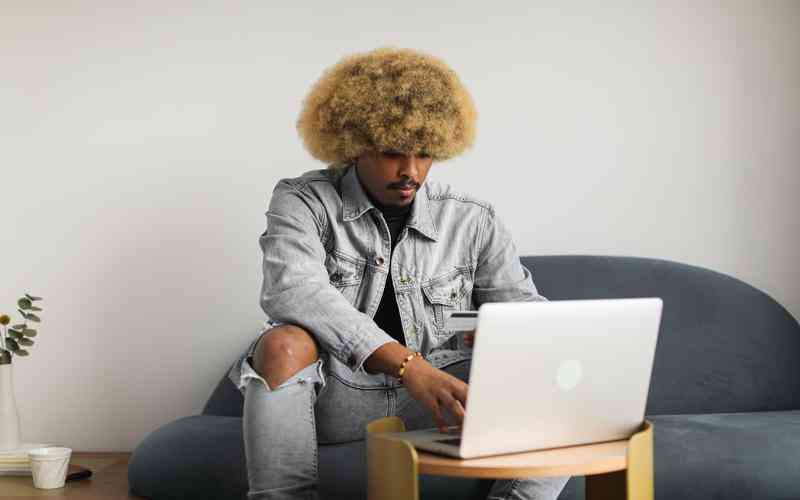

家庭成员的交流方式直接影响青少年对现实世界的认知建构。发展心理学研究指出,权威型家庭中父母与子女的平等对话,能有效培养青少年的自我管理能力。中国青少年研究中心2021年的调查数据显示,采用民主沟通方式的家庭,其子女出现游戏依赖的比例较专制型家庭低42%。

相反,情感疏离型家庭中,父母或过度关注学业成绩,或长期缺席子女生活,导致青少年转向虚拟世界寻求情感补偿。北京大学行为医学团队追踪研究发现,每周有效沟通时间不足5小时的家庭,其子女游戏时长是正常家庭的2.3倍。这种代际交流的断裂,往往在青春期早期就已埋下隐患。

情感联结的缓冲机制

家庭成员间的情感密度构成抵御游戏成瘾的关键防线。脑神经科学实验证实,亲子共同活动时产生的催产素分泌,能够显著降低多巴胺系统对游戏刺激的敏感性。北京师范大学2020年开展的对照实验显示,每周参与3次以上家庭户外活动的青少年,其游戏消费金额较对照组减少67%。

现实案例中,某省会城市重点中学的心理咨询档案显示,72%的游戏成瘾学生存在家庭陪伴缺失问题。这些学生普遍反映,在游戏世界中获得的团队归属感填补了现实中的情感空缺。重建家庭情感联结不应停留于时间投入,更需关注互动质量,如共同制定周末计划、开展创意手工等深度参与活动。

规则系统的动态平衡

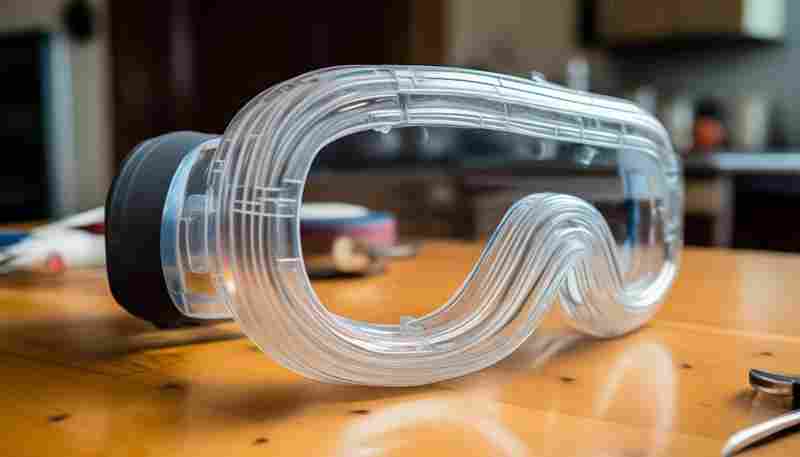

家庭规则的建立与执行是预防成瘾的重要保障。美国儿科学会建议的"20-20-20"法则(每20分钟屏幕时间配合20英尺外注视20秒)在国内实践中面临执行困境。深入分析发现,规则失效多源于标准混乱与执行摇摆,如家长自身手机使用失范,或祖辈的溺爱性妥协。

有效的规则系统应具备动态调节特性。上海市教委2022年推行的"家庭数字契约"试点项目证明,由青少年参与制定的分级管理制度(如考试期间自动缩减游戏时长),执行依从性比单方规定提升58%。这种契约化管理模式既尊重青少年主体性,又确保规则的现实可行性。

代际示范的镜像效应

父母自身媒介使用习惯构成最直接的行为模板。香港大学追踪研究揭示,每天使用手机超4小时的家长,其子女出现游戏依赖的风险增加3.8倍。这种"言传"与"身教"的背离,消解了教育干预的说服力,导致青少年产生认知冲突。

改善策略需从家庭整体媒介素养提升切入。成都市某实验学校推行的"家庭无屏日"活动显示,当家长主动减少晚间电子设备使用时,学生日均游戏时长在三个月内下降39%。这种共同成长模式比单纯限制更易获得青少年认同,形成良性行为示范循环。

多维干预体系的构建路径

家庭环境对游戏行为的影响呈现复杂的作用网络,既包括显性的规则约束,也涉及隐性的情感互动。当前研究证实,单一维度干预措施效果有限,需构建包含沟通模式优化、情感联结强化、规则系统重构、代际示范提升的复合型干预体系。建议未来研究可聚焦于不同家庭结构的差异化影响,或追踪观察长期干预效果。政策层面应推动家庭教育指导服务体系建设,将数字素养培育纳入家长教育必修内容,共同守护青少年的健康成长空间。

上一篇:家庭环境对孩子进食速度有哪些影响 下一篇:家庭电脑是否需要与企业设备同等强度的开机密码