年轻人小腿酸痛多由运动引起吗

清晨的校园跑道上,刚结束五公里训练的小林揉着发胀的小腿;深夜的健身房内,结束深蹲课程的小张扶着栏杆缓慢挪步——这些场景揭示了一个普遍现象:年轻人在运动后常出现小腿酸痛。这种不适是否仅由运动引发?答案远非简单的是或否,其背后涉及复杂的生理机制、生活习惯及潜在健康风险。

运动与肌肉劳损

运动确实是年轻人小腿酸痛的常见诱因。高强度或突然增加的运动量会导致肌肉内乳酸堆积,引发暂时性酸痛。例如,长跑后小腿腓肠肌因持续收缩产生无氧代谢产物,刺激神经末梢,形成“延迟性肌肉酸痛”(DOMS)。研究表明,DOMS通常在运动后24至72小时达到峰值,随后逐渐消退。

运动并非总是“罪魁祸首”。重复性动作或姿势错误可能加剧肌肉损伤。例如,篮球运动中频繁的急停变向,易导致胫骨前肌过度牵拉。美国《运动医学杂志》指出,约30%的运动相关小腿疼痛源于技术动作不规范。科学训练与合理恢复同样关键。

日常习惯的隐形影响

久坐不动的生活方式可能比运动更易引发小腿问题。长期伏案工作或低头使用手机时,下肢血液循环受阻,代谢废物无法及时排出,导致肌肉僵硬。日本一项针对办公室人群的研究发现,每日久坐超过6小时者,小腿酸痛发生率较活跃人群高出2.3倍。

鞋履选择与步态异常也不容忽视。长期穿着硬底鞋或高跟鞋可能改变足部受力模式,迫使小腿肌肉代偿性收缩。足踝生物力学专家Dr. Smith在《临床骨科研究》中强调,扁平足或高弓足人群因足弓支撑不足,更易出现胫骨应力综合征。

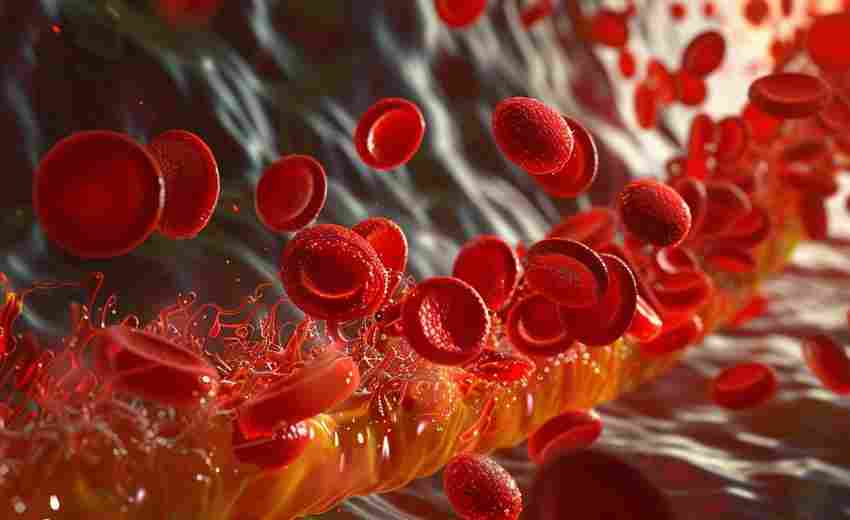

疾病隐患与鉴别诊断

部分慢性疾病可能伪装成运动后酸痛。例如,下肢静脉曲张早期表现为小腿胀痛,尤其在久站后加重。德国血管外科协会数据显示,20至35岁人群中,约12%存在轻度静脉功能不全,但因症状与运动损伤相似,常被误判。

神经系统疾病亦需警惕。腰椎间盘突出压迫坐骨神经时,可能放射至小腿外侧。韩国首尔大学医院曾报道一例22岁患者,因长期误将腰椎问题导致的腿痛归因于健身,延误治疗达半年之久。持续超过两周的酸痛需及时就医排查病理因素。

个体差异与预防策略

体质差异决定了疼痛敏感度的分化。基因研究发现,携带ACTN3基因突变者肌肉修复能力较弱,更易在运动后出现明显酸痛。这解释了为何相同训练强度下,个体反应差异显著。

预防需多维度介入。运动前动态拉伸可提升肌肉弹性,降低拉伤风险;运动后使用泡沫轴放松筋膜,能加速代谢废物清除。营养学家建议,补充镁元素可缓解肌肉痉挛,而维生素D缺乏可能加剧慢性疼痛,需通过检测针对性调整。

年轻人小腿酸痛的成因犹如多棱镜,运动仅是其中一面。从肌肉代谢机制到生活习惯,从潜在疾病到个体基因,诸多因素交织作用。明确病因需结合运动史、体态评估及医学检查,而非简单归咎于“运动过量”。未来研究可进一步探索基因-环境交互作用对疼痛的影响,而公众教育应加强“疼痛语言”的科普,帮助年轻人区分生理性不适与病理性信号,实现健康管理的精准化。

上一篇:年轻人与中老年皮肤松弛治疗费用对比 下一篇:年轻患者和年长患者术后恢复时间有何差异