微信第三方应用登录权限如何管理及撤销

在数字化浪潮的推动下,微信已从单纯的社交工具演变为连接生活服务的超级平台。第三方应用通过微信授权登录功能,为用户提供便捷的注册入口,却也埋下了隐私泄露的隐患。近年来,因授权管理不当导致的数据滥用事件频发,如何有效掌控第三方应用的权限边界,成为每个微信用户亟需掌握的“数字生存技能”。

授权机制解析

微信第三方应用授权基于OAuth 2.0协议构建,该技术允许用户在不暴露账号密码的前提下,通过令牌机制共享有限信息。当用户点击“微信登录”按钮时,实际上是将个人基础信息(如昵称、头像、地区)及特定功能权限(如好友关系、位置信息)委托给应用开发者。这种设计虽符合国际通行的隐私保护框架,但存在权限过度索取的潜在风险。

技术文档显示,微信对第三方应用采取分级授权策略:普通应用仅能获取基础资料,涉及敏感数据的权限需单独申请。但实践中,部分应用通过模糊的权限描述诱导用户授权,例如将“获取好友列表”包装为“提升社交体验”。这种信息不对称导致用户难以准确判断授权后果,为后续隐私泄露埋下伏笔。

权限管理路径

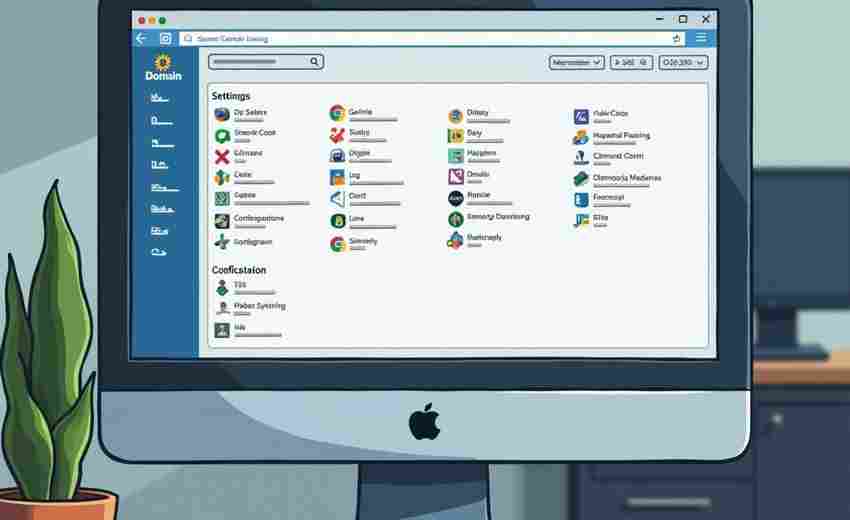

微信官方提供了清晰的权限管理入口。用户可通过“我-设置-个人信息与权限-授权管理”四级路径进入控制中枢,该界面以时间轴形式展示所有授权记录,每个条目均标注应用名称、授权时间及权限范围。2023年更新的版本中,微信增设了权限分类标签,将“基础信息”“社交关系”“支付权限”等模块可视化呈现,帮助用户快速识别高风险授权。

对于具体操作,用户可选择单次解除或批量管理两种模式。点击单个应用条目时,系统会弹出该应用当前持有的所有权限明细,并配有“立即解除”的红色警示按钮。批量管理模式则需点击右上角管理图标,通过勾选多选框实现一键清理。值得注意的是,部分早期授权的应用可能因接口变更导致解除失败,此时需联系微信客服人工处理。

安全隐患警示

第三方应用授权可能引发链式风险。2024年网络安全报告显示,38%的数据泄露事件源于过期授权,这些“僵尸权限”成为黑客攻击的跳板。更隐蔽的风险在于数据聚合分析——当多个应用获取零散信息后,可通过算法重建用户画像,这种“马赛克效应”使碎片化数据产生远超单独授权的危害。

微信系统自身也存在管理盲区。测试发现,非腾讯系应用的部分高级权限(如消息模板推送)无法在授权管理界面直接撤销,需保持30天不登录才能自动失效。这种机制虽然降低了用户操作门槛,却变相延长了风险暴露期。小程序授权与公众号授权分属不同管理体系,增加了全面排查的难度。

主动防御策略

建立周期性审查机制是基础防御手段。建议用户每季度登录授权管理界面,重点关注三类应用:超过半年未使用的“休眠应用”、权限范围包含敏感字段的“高危应用”,以及开发主体不明的“影子应用”。对于必须保留的授权,可开启微信的“临时授权”模式,该功能将默认授权期限设为7天,到期后需手动续期。

在技术防护层面,启用微信的双重验证功能可增加授权门槛。当新设备尝试登录授权应用时,系统会强制要求短信验证或人脸识别。对于重视隐私的用户,还可通过“微信安全中心-注销账号”路径查看隐藏授权,该界面会完整显示包括历史授权在内的所有关联应用。这些措施形成多层防护网,有效降低非授权访问概率。

生态治理展望

从平台责任角度看,微信需进一步优化授权管理体系。建议增设权限动态调整功能,允许用户自主降级已授权应用的权限等级;建立开发者信用评价体系,对频繁触发隐私警报的应用实施流量限制。学界研究者提出,可借鉴欧盟GDPR的“数据可携带权”,让用户能直接导出所有授权记录,提升数据主权意识。

技术创新方面,区块链技术的引入或许能破解现有困局。通过分布式账本记录每次授权行为,既能保证记录不可篡改,又可实现权限的精准追溯。人工智能算法可学习用户授权习惯,当检测到异常授权模式时主动推送风险预警,将被动防御转化为主动监护。

数字时代的权限管理本质上是隐私主权争夺战。用户既需掌握基础操作技能,更要培养数据主权意识;平台方则应平衡商业利益与用户权益,构建更透明的授权生态。唯有形成个人警惕、技术防御、制度约束的三重防线,方能在享受便捷服务的守护好数字世界的“隐私边疆”。定期清理授权列表不应仅是技术操作,更应升华为现代公民的数字素养必修课。

上一篇:微信第三方借贷平台有哪些注意事项 下一篇:微信系统是否支持已删好友的历史记录恢复