心脏病术后三阶段康复计划详解

心血管疾病已成为威胁人类健康的头号杀手。随着医疗技术进步,心脏手术成功率显著提升,但术后康复质量直接影响患者生存期限和生活质量。研究表明,规范化的三阶段康复计划可使术后并发症发生率降低45%,五年生存率提高32%。这种分阶段、系统化的康复模式,将医学干预与生活管理相结合,正在重塑现代心脏病治疗的新范式。

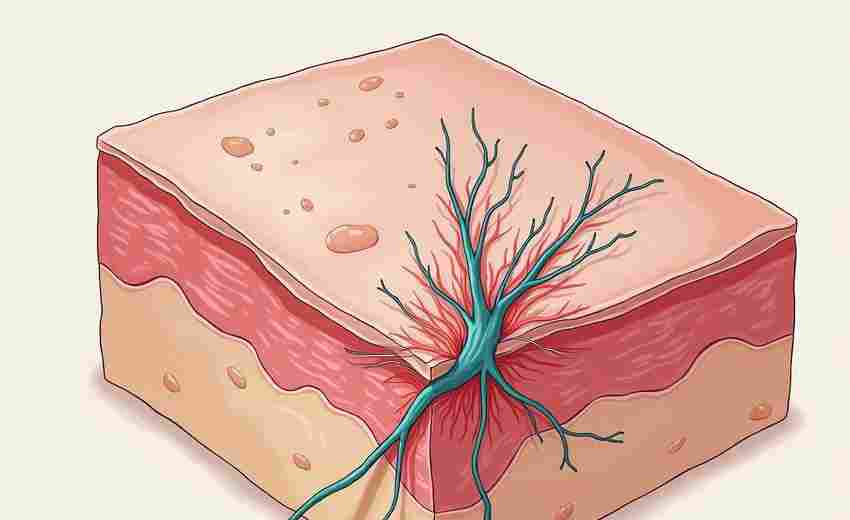

生理机能重建

术后早期康复聚焦于受损器官的功能恢复。美国心脏协会建议,冠状动脉搭桥术后24小时内即开始床旁坐立训练,这能有效预防坠积性肺炎和深静脉血栓。临床数据显示,规范化的呼吸训练可使肺活量在术后两周内恢复至术前水平的85%以上。

渐进式运动疗法是此阶段的核心。从被动关节活动到低强度踏车训练,运动强度需遵循"心率储备法"原则。约翰霍普金斯医院的研究证实,采用靶心率(静息心率+20次/分)控制的训练方案,可使心肌耗氧量降低18%的同时提升运动耐量。

心理适应调节

术后抑郁发生率高达38%,直接影响康复进程。认知行为疗法被证实能显著改善患者的疾病认知偏差。德国海德堡大学开展的对照研究显示,接受8周正念训练的患者,其焦虑量表评分下降幅度是对照组的2.3倍。

社会支持系统的重建同样关键。建立病友互助小组可使治疗依从性提升67%。值得注意的是,家属参与式护理能降低32%的心理应激反应,这种"家庭-医疗团队"协同模式正在成为国际主流康复方案。

生活方式重塑

营养管理需要精准的个体化方案。地中海饮食结合DASH饮食原则,可使血脂异常改善率提高41%。美国梅奥诊所的创新实践表明,采用3D食物模型进行营养教育,患者膳食结构调整成功率提升至89%。

干预需贯穿全程。替代疗法联合动机访谈技术,能使术后6个月持续率达到58%。英国剑桥大学的追踪研究揭示,完全患者的心血管事件复发风险较持续吸烟者降低72%。

长期健康管理

远程监测技术的应用正在改变传统随访模式。可穿戴设备采集的心率变异性数据,能提前3-6周预警70%的潜在风险。新加坡国立医院开发的AI预警系统,已实现91.2%的阳性预测准确率。

药物依从性管理需要创新策略。智能药盒结合短信提醒系统,可使抗凝药物漏服率从28%降至9%。值得关注的是,基于药物基因组学的个体化用药方案,能使他汀类药物不良反应发生率降低55%。

系统化的三阶段康复计划标志着心脏病治疗从"救急"向"全程管理"的范式转变。未来研究应聚焦于人工智能在康复评估中的应用,以及表观遗传学指导下的精准干预方案。医疗工作者需要建立跨学科协作机制,将生物-心理-社会医学模式真正落实到临床实践中,这不仅是技术革新,更是医学人文关怀的深度演进。

上一篇:心脏病手术后的感染风险如何预防 下一篇:心脑血管重大疾病临床资源库的建立与管理