外阴皮脂腺囊肿和脂肪瘤如何鉴别需要手术吗

外位作为女性生殖系统的重要组成部分,其皮下肿物的鉴别诊断直接关系到治疗方案的选择。皮脂腺囊肿与脂肪瘤作为常见的良性肿物,在临床表现、病理特征及治疗指征方面存在显著差异。明确二者的鉴别要点不仅有助于精准诊断,更对手术决策具有指导价值。近年来随着影像学技术的发展及临床经验的积累,两者的诊疗路径逐渐规范化,但实际临床中仍存在误诊与过度治疗的现象,需要结合多维度信息综合判断。

一、临床表现的差异

外阴皮脂腺囊肿多呈现局限性隆起,触诊质地中等偏硬,表面可见特征性的黑头样开口。该病变常伴随局部红肿热痛等感染征象,尤其在月经期或局部摩擦后易急性发作。部分患者可观察到囊内脓性分泌物渗出,具有腐臭味。相比之下,脂肪瘤通常表现为柔软的无痛性肿块,边界欠清晰但可推动,表面皮肤完整无破溃。其生长速度缓慢,多数患者因偶然触及或外观改变就诊。

影像学特征具有重要鉴别价值。超声检查中,皮脂腺囊肿多显示为低回声团块,内部可见点状强回声,囊壁结构清晰;而脂肪瘤则呈现均匀高回声,边界模糊,无血流信号。CT检查可进一步显示脂肪瘤的脂肪密度特征(CT值-120至-50HU),与周围组织分界明确,这与皮脂腺囊肿的液态内容物形成鲜明对比。

二、病理机制的区分

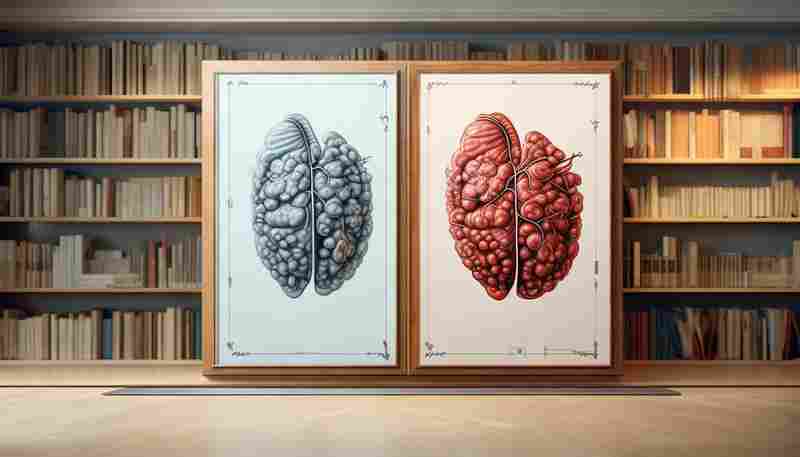

皮脂腺囊肿起源于毛囊皮脂腺导管的阻塞,腺体分泌物潴留形成囊性结构。组织学可见囊壁由复层鳞状上皮构成,囊内充满角质碎屑和脂质结晶。感染状态下可见中性粒细胞浸润及纤维组织增生。脂肪瘤则由成熟脂肪细胞异常增生形成,镜下可见完整包膜包裹的脂肪小叶,间质中可见纤维分隔,无腺体结构残留。

代谢异常在发病机制中扮演不同角色。皮脂腺囊肿的形成与局部卫生状况、激素水平波动密切相关,肥胖及多汗体质患者发病率显著增高。而脂肪瘤的发生更多与遗传性脂代谢紊乱相关,约15%患者存在家族史,部分病例合并高脂血症或糖尿病等基础疾病。

三、治疗决策的依据

无症状小型皮脂腺囊肿(直径<1cm)可采取保守观察,但需警惕感染风险。当出现反复感染、快速增大或影响正常活动时,完整切除囊壁是根治关键。手术需注意彻底清除囊壁残留,文献报道囊壁残留导致的复发率可达30%。对于已形成脓肿者,需先行切开引流控制感染后再行二期切除。

脂肪瘤的手术指征相对严格。直径超过5cm、压迫神经血管或引起功能障碍者建议切除。特殊部位如周围的脂肪瘤即使体积较小,因可能影响性功能也需积极干预。值得注意的是,脂肪瘤切除后复发率不足5%,且恶变率极低,这与皮脂腺囊肿的易复发性形成对比。

四、手术技术的选择

皮脂腺囊肿切除术强调精细解剖,需在囊壁与周围组织间建立清晰层次。术中采用钝性分离结合电刀止血可减少组织损伤,切口设计需考虑外阴美学功能,建议沿皮纹方向作梭形切口。近年激光消融技术应用于小型囊肿治疗,通过二氧化碳激化囊壁,具有出血少、愈合快的优势,但长期疗效仍需观察。

脂肪瘤切除则注重功能保护。对于深部脂肪瘤,术中需注意保护神经及血管束。超声引导下的微创抽吸术适用于浅表病灶,但存在清除不彻底的风险。对于复发病例或疑似不典型脂肪瘤,需扩大切除范围并送冰冻病理检查。

五、并发症与预后管理

皮脂腺囊肿术后常见并发症包括血肿形成(8.7%)和切口感染(12.3%),术后加压包扎72小时及预防性抗生素使用可有效降低风险。瘢痕增生问题在外位尤为突出,硅酮敷料联合糖皮质激素局部注射可改善瘢痕质地。脂肪瘤切除后下肢淋巴水肿发生率约2.1%,与深部淋巴管损伤相关,术中精细操作及术后早期活动可有效预防。

随访策略需个体化制定。皮脂腺囊肿患者建议术后3、6、12个月复查,重点关注复发迹象。脂肪瘤患者术后1年常规随访即可,但对多发脂肪瘤或合并代谢异常者,需长期监测血脂水平及新发病灶。

上一篇:外阴白斑与色素沉着有什么区别如何治疗 下一篇:多喝水对减肥有哪些实际帮助