宝宝不吃饭时是否应该适当制造饥饿感

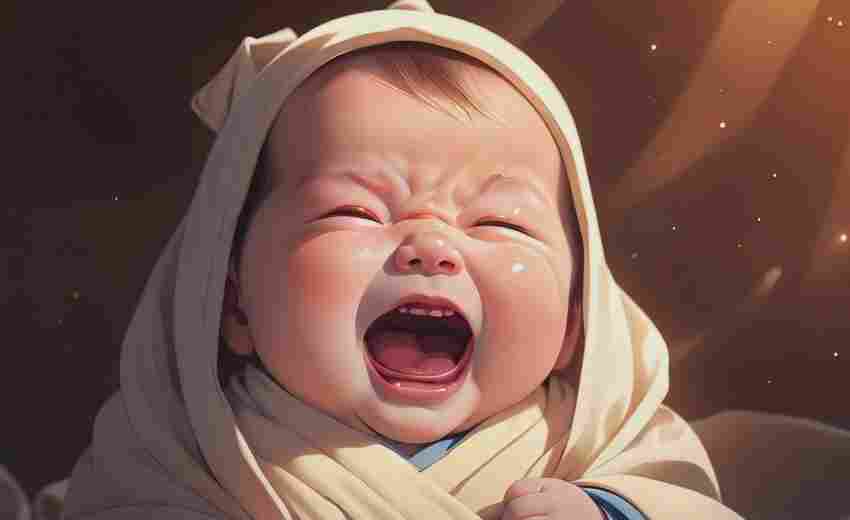

在养育孩子的过程中,“吃饭”常常成为家庭矛盾的焦点。当宝宝对食物失去兴趣,家长难免焦虑,甚至尝试用“饿一顿”的方式激发食欲。这种源于直觉的喂养策略背后,既有生理机制的支撑,也暗藏风险。如何在遵循儿童发育规律的前提下科学引导进食,需要从多维度审视饥饿感与喂养行为的关系。

饥饿感的生理基础

婴幼儿的饥饿感调控系统尚未成熟。研究显示,胃排空时间约4-6小时,当血糖水平下降时,胃部肌肉收缩产生饥饿信号,刺激下丘脑摄食中枢。但在现代喂养环境中,零食的频繁摄入打破了这一生理节律。指出,正餐前1小时吃零食会导致血糖升高,抑制饥饿信号。运动量不足使代谢率降低,肠道蠕动减缓,进一步削弱进食欲望。

从神经发育角度看,饥饿感的形成需要条件反射的建立。强调定时定点进餐的重要性,固定时间的环境刺激能触发消化液分泌,形成“生物钟式”饥饿机制。这种规律性在动物实验中得到印证:规律喂养的小鼠比随意进食的同类更易建立稳定的摄食模式。刻意制造的饥饿感需与生理节律相协调,而非简单断食。

饥饿疗法的适用条件

针对功能性厌食,适度饥饿可能重塑进食动力。上海市儿童医院专家在中指出,排除疾病因素后,通过缩短进餐时间、取消加餐等方式制造可控饥饿,能帮助儿童重新感知身体需求。的临床试验显示,71%的挑食儿童在规律断食3天后自主进食量增加。但这种干预需满足三个前提:年龄超1岁、无代谢性疾病、监护人达成共识。

病理状态下的拒食则禁用此法。列举的积食症状中,腹胀、舌苔厚腻提示消化系统超负荷,此时强制断食可能加重胃肠损伤。特别警示,0-18个月婴儿无法准确反馈饥饿,盲目饥饿易导致脱水、低血糖。微量元素缺乏引发的食欲减退(如缺锌影响味觉敏感度)更需要医学干预而非饥饿刺激。

科学实施方法

成功案例往往遵循“温和渐进”原则。2建议从减少加餐开始,逐步延长两餐间隔,期间用游戏、绘本转移注意力。餐前准备阶段,鼓励孩子参与摆餐具、洗蔬菜,通过行为暗示强化进食期待。4的实践记录显示,将正餐时间推迟15分钟/天,配合户外活动量增加20%,5天后80%儿童出现主动索食行为。

餐桌环境的心理建设同样关键。强调避免“饥饿惩罚”的对抗语境,改用“食物探索”等正向引导。例如将西兰花称作“恐龙树”,用模具制作卡通饭团,消除进食压力。研究证实,愉悦情绪可使胃酸分泌量提升30%,促进消化吸收。而训斥、强迫等负面刺激会激活交感神经,抑制胃肠蠕动。

潜在风险与误区

过度依赖饥饿疗法可能引发营养失衡。3指出,连续3天热量摄入低于基础代谢需求,会导致肌肉分解供能,影响生长发育。更隐蔽的风险在于心理创伤,提到强制断食可能破坏亲子信任,有些儿童将进食与惩罚关联,形成条件反射性拒食。美国儿科学会数据显示,不当饥饿干预使3%儿童出现进食障碍倾向。

常见误区包括错判饥饿信号、机械执行时间表等。3记录的真实案例显示,家长误将口腔敏感期的吐食行为视为挑食,强制断食反而加剧进食焦虑。另有家长严格执行4小时喂食间隔,忽视个体代谢差异,导致幼儿能量摄入不足。营养学家建议采用“弹性饥饿”策略,结合体重曲线、活动量动态调整喂养节奏。

综合喂养策略

解决进食问题需多管齐下。提出的饮食多样化原则要求每周提供7类以上食物,通过味觉刺激唤醒食欲。9强调6-23月龄需保证动物性食物每日摄入,铁、锌等营养素直接关联食欲中枢功能。对于顽固性挑食,建议将排斥食物混入偏好食材,逐步提高接受度,如把菠菜加入香蕉奶昔。

喂养方式革新同样重要。6指出,10月龄起自主进食训练能增强儿童对食物的掌控感。实践中可采用“三分之一定律”:餐盘1/3为熟悉食物,1/3微调口味,1/3新增食材,既保证基础摄入又拓展饮食边界。新加坡国立大学研究发现,自主进食组儿童的食物尝试种类比喂食组多42%。

上一篇:宝宝不吃奶瓶如何选择合适的奶嘴和奶瓶 下一篇:宝宝不爱喝水有哪些实用小妙招