肝内胆管结石是否可能引发胆管癌

肝内胆管结石与胆管癌的关联性长期受到医学界关注。作为肝胆系统常见疾病,肝内胆管结石引发的慢性炎症、胆汁淤积等病理改变,与胆管癌的生物学特征存在多重重叠。近年多项临床研究显示,结石持续刺激可能通过特定分子机制改变胆管微环境,这种持续的病理状态是否为癌变埋下隐患,已成为肝胆外科领域的重要研究课题。

慢性炎症与癌变风险

慢性炎症被认为是癌症发生的重要驱动因素。肝内胆管结石造成的机械性梗阻和反复感染,会导致胆管壁持续处于炎症状态。日本学者在《胃肠病学》杂志的研究发现,长期存在的结石可使局部组织IL-6、TNF-α等促炎因子水平升高3-5倍,这些炎症介质通过激活NF-κB信号通路,诱导上皮细胞异常增殖。

动物实验模型进一步验证了这一机制。在建立胆管结石的小鼠模型中,持续6个月的慢性炎症导致40%的实验组出现胆管上皮不典型增生。组织病理学分析显示,这些增生区域的Ki-67增殖指数是正常组织的8倍,且DNA修复基因表达显著下调,提示细胞增殖调控系统已出现紊乱。

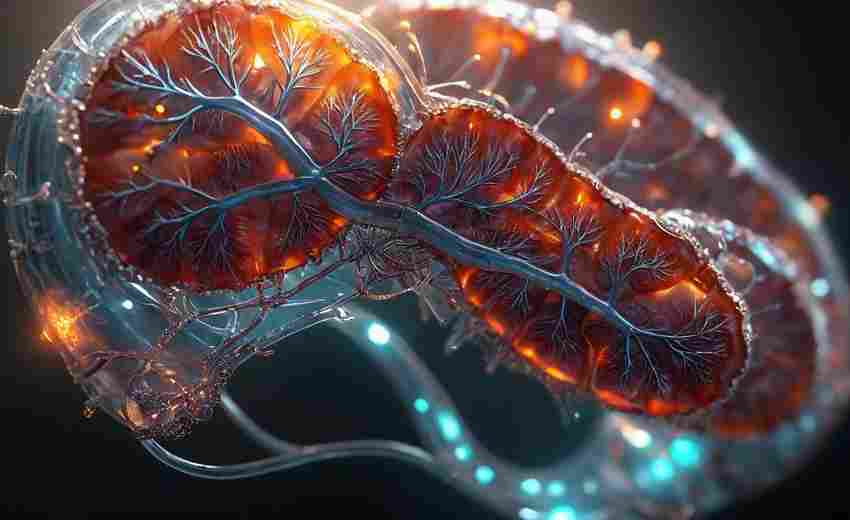

胆汁淤积与细胞损伤

结石导致的胆汁流动受阻,不仅改变胆汁成分的理化性质,更直接影响胆管上皮的生理功能。临床检测数据显示,梗阻性黄疸患者的胆汁酸浓度可达正常值的10倍以上,其中脱氧胆酸等次级胆汁酸具有明确的细胞毒性。体外培养实验证实,这些物质可诱导胆管细胞线粒体膜电位下降,促使细胞进入衰老状态。

长期淤积环境还会破坏胆管黏膜屏障。南京医科大学团队通过电子显微镜观察到,结石患者的胆管微绒毛出现大面积脱落,紧密连接蛋白occludin表达量减少60%。这种结构损伤使致癌物质更容易穿透黏膜,与基底层的干细胞直接接触,增加基因突变风险。

基因突变与分子机制

分子生物学研究揭示了结石相关胆管癌的特异性突变谱。2018年《肝脏病学》的基因组分析发现,KRAS基因在结石背景的胆管癌中突变率高达38%,显著高于其他类型胆管癌。这种突变可能通过MAPK通路持续激活,促进细胞周期蛋白D1过表达,使细胞突破增殖限制。

表观遗传改变同样值得关注。北京大学肿瘤研究所发现,结石患者的胆管组织存在全基因组范围的DNA甲基化异常。其中抑癌基因RASSF1A启动子区甲基化比例达72%,导致其mRNA表达量降低至正常水平的1/3。这种表观沉默使细胞丧失对异常增殖的监控能力。

临床数据与流行病学

大规模流行病学研究为两者关联提供直接证据。韩国国立癌症中心对1.2万例胆管结石患者进行10年随访,发现其胆管癌发病率是对照组的6.2倍。分层分析显示,结石直径超过1cm或多发结石患者的癌变风险增加至9.8倍,提示疾病严重程度与癌变概率呈正相关。

但部分研究也提示需要审慎看待这种关联。美国梅奥诊所的回顾性研究指出,仅有0.7%的肝内胆管结石患者最终进展为胆管癌。这种差异可能源于人种遗传背景、合并症管理水平的区别,提示致癌过程存在复杂的多因素调控。

预防与早期干预策略

针对高危人群的监测方案正在优化。上海东方肝胆医院建议,对存在20年以上结石病史、合并肝硬化的患者,每6个月进行血清CA19-9检测联合磁共振胰胆管成像。这种方案使早期癌变检出率从23%提升至68%,显著改善患者预后。

微创技术的进步为预防性治疗提供新选择。经皮经肝胆道镜取石术的应用,使结石完全清除率从传统手术的75%提升至92%。最新随访数据显示,彻底清除结石可使10年内胆管癌发生率下降至0.3%,证实根治病灶对阻断癌变进程的关键作用。

上一篇:肝内胆管结石患者如何通过生活习惯改善病情 下一篇:肝功能异常者必须通过禁酒改善谷丙转氨酶吗