肥胖是否是肝内胆管结石的危险因素

随着现代生活方式和饮食结构的改变,肥胖已成为全球性健康问题。近年来,临床医学界开始关注肥胖与肝内胆管结石的潜在关联。肝内胆管结石作为肝胆系统常见疾病,其形成机制涉及胆汁成分异常、胆道动力学改变及感染等多种因素。已有研究提示,肥胖可能通过代谢紊乱、脂肪沉积等途径影响胆汁分泌,但具体作用机制尚未完全明确。本文将从多维度探讨两者间的复杂关系。

代谢异常与胆汁酸失衡

肥胖引发的代谢综合征是影响肝胆系统的重要途径。脂肪组织过度堆积会导致胰岛素抵抗,进而激活固醇调节元件结合蛋白(SREBP-1c),促进肝脏胆固醇合成。韩国首尔国立大学肝胆研究中心2021年的队列研究显示,BMI≥30的群体中,胆汁胆固醇饱和度较正常人群平均升高27%,这为胆固醇型结石形成提供了物质基础。

肥胖患者胆汁酸的肠肝循环常发生紊乱。脂肪细胞分泌的瘦素会抑制法尼酯X受体(FXR)活性,导致胆汁酸合成关键酶CYP7A1表达异常。美国胃肠病学会期刊2022年发表的动物实验证实,高脂饮食诱导的肥胖小鼠模型中,胆囊胆汁酸的疏水性指数上升12%,这种理化性质的改变显著提高了胆盐结晶风险。

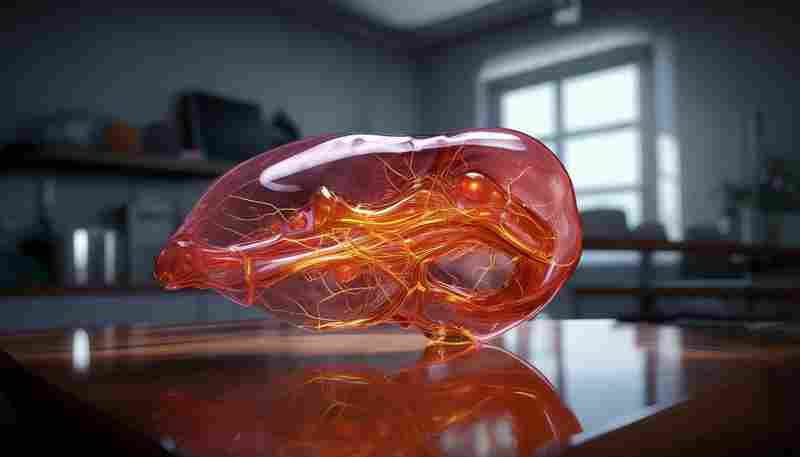

脂肪沉积与胆道动力学

肝脏脂肪浸润是肥胖患者的典型病理特征。磁共振波谱分析显示,非酒精性脂肪肝患者的肝内胆管直径较正常人缩小15%-20%。这种结构改变直接影响胆汁流动速度,日本东京大学肝胆外科团队通过流体动力学模拟发现,胆管狭窄部位流速下降会形成局部涡流,促使胆汁淤积和微结石形成。

内脏脂肪堆积对胆道系统的机械压迫同样不可忽视。CT三维重建数据显示,腰围每增加10cm,肝门部胆管承受的压力提高8-10mmHg。这种持续压力不仅改变胆管解剖结构,还会抑制胆囊收缩素(CCK)受体的敏感性。临床观察发现,肥胖患者胆囊排空率普遍低于正常人群,残余胆汁量增加为结石核心形成创造了条件。

炎症因子与结石形成

慢性低度炎症状态是肥胖的重要病理特征。脂肪组织分泌的IL-6、TNF-α等炎性因子可通过门静脉直接作用于肝细胞。上海交通大学医学院2023年的细胞实验证实,IL-6浓度达到50pg/mL时,胆管上皮细胞紧密连接蛋白occludin表达下调40%,导致胆管黏膜屏障功能受损,细菌易位风险增加。

氧化应激反应在结石形成过程中起关键作用。肥胖患者体内超氧化物歧化酶(SOD)活性降低,丙二醛(MDA)水平升高。德国海德堡大学研究发现,胆固醇结晶表面可检测到8-羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)等氧化损伤标志物,其浓度与患者BMI呈显著正相关。这提示脂质过氧化产物可能直接参与结石的成核过程。

肠道菌群与胆汁代谢

肠道微生物组在肥胖与胆石症之间扮演桥梁角色。宏基因组测序显示,肥胖人群肠道中拟杆菌门比例下降,厚壁菌门比例上升。这种菌群失衡导致初级胆汁酸向次级胆汁酸的转化率提高,而次级胆汁酸的去污能力较弱,更易引发胆固醇过饱和。

特定菌株的代谢产物可能直接影响胆汁成分。例如,具有7α-脱羟酶活性的梭状芽胞杆菌能将鹅去氧胆酸转化为石胆酸。法国巴黎消化系统研究所的临床研究显示,结石患者粪便中该菌的丰度是健康对照组的3.2倍,且菌群数量与血清总胆固醇水平存在显著相关性。

现有证据表明,肥胖可能通过代谢、机械、炎症等多重机制增加肝内胆管结石风险。但需要指出的是,不同种族、性别和基因型人群存在显著差异。例如,APOEε4等位基因携带者的胆固醇代谢对肥胖更为敏感。未来研究应着重建立多因素风险预测模型,为精准预防提供依据。

上一篇:股票账户申请表填写常见问题解答 下一篇:肿胀消退后双眼皮形态会变化吗