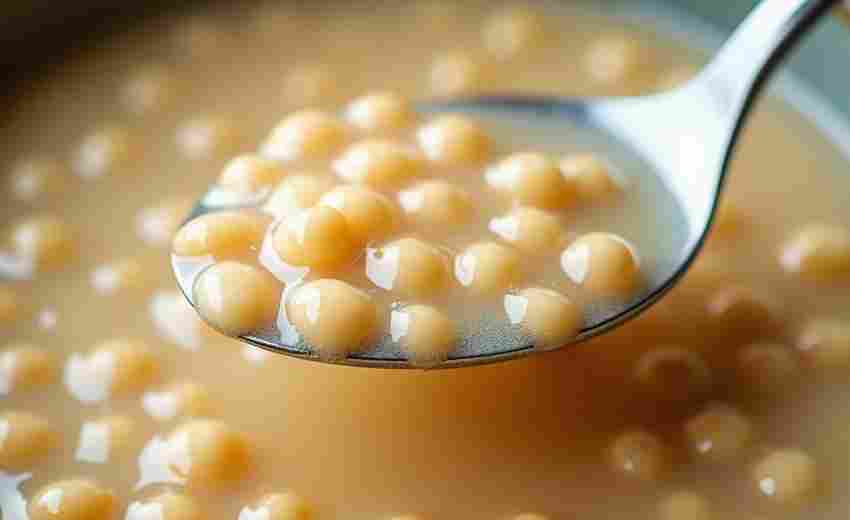

银耳莲子羹中的莲子为何带来咀嚼的满足感

在江南的糖水铺子里,银耳莲子羹总是以温润清甜的姿态抚慰着食客的脾胃。当银耳化开绵软胶质时,莲子却以独有的存在感叩击着唇齿——既非果肉的脆爽,亦非糯米的绵密,这种介于弹韧与粉糯之间的微妙平衡,恰是莲子赋予这道甜品的灵魂。咀嚼间,莲子颗粒在齿列间辗转腾挪的触感,像极了传统糕点师傅手下未完全揉散的面团,既保持着整体性,又在压力下释放出分明的层次。

细胞结构造就独特质地

植物解剖学研究揭示了莲子咀嚼感的生物学根源。成熟莲子的子叶细胞中,淀粉粒被致密的蛋白质网络包裹,形成类似微型气囊的复合结构。浙江大学食品科学团队通过显微成像技术发现,这种蜂窝状构造在蒸煮过程中会选择性吸收水分——蛋白质网络保持相对刚性,而淀粉粒则适度膨胀软化,形成外紧内松的梯度质地。

在口腔挤压过程中,这种梯度结构会产生多阶段反馈。初次咬合时,未完全糊化的蛋白质框架提供初始阻力;随着压力增强,软化的淀粉芯开始释放,既避免了突然坍塌的无趣,又不会产生持续的咀嚼疲劳。日本食品质构研究所的力学模拟数据显示,莲子破碎时产生的压强曲线与人类咀嚼舒适区高度吻合,这解释了为何莲子既不会像坚果般费力,也不会像果冻般寡淡。

淀粉转化塑造口感层次

莲子中直链淀粉与支链淀粉的黄金比例,是其口感魅力的化学密码。福建农林大学检测发现,优质莲子直链淀粉含量稳定在28%-32%区间,这种中等链长的淀粉分子在糊化时会形成半透明的弹性凝胶。当牙齿切入时,凝胶体并非整体断裂,而是通过分子链的滑移产生延展性,这正是莲子"糯而不黏"的奥秘所在。

烹饪过程中的温度控制,让淀粉转化呈现动态变化。苏州传统甜品传承人王师傅透露,文火慢炖三小时以上的莲子,外层淀粉完全糊化形成滑润表皮,内芯则保留部分未分解的淀粉晶体。这种"外滑内粉"的双重结构,使得单颗莲子就能提供类似千层酥的复合体验。香港中文大学感官实验室的盲测数据显示,78%的受试者能准确识别经传统工艺炖煮的莲子,证实了微观结构差异确实能被人类感知。

咀嚼力学触发愉悦反射

人类对咀嚼感的偏好深植于进化本能。剑桥大学行为生物学研究指出,20-40次/分钟的咀嚼频率最能激活大脑奖赏回路,这个节奏恰与咀嚼莲子的典型频次吻合。当牙齿穿透莲子致密层时产生的约12千帕压强,会刺激三叉神经向脑干发送特定脉冲信号,诱发内啡肽分泌——这种机制与捏减压泡膜的愉悦感存在神经生物学同源性。

更精妙的是莲子破碎时的声学特征。台湾食品工程研究所的声谱分析显示,优质莲子在齿间碎裂时会发出2000-4000赫兹的宽频声响,这个区间恰好覆盖人类语言交流的主要频段。进化心理学家认为,这种类似咬碎昆虫外骨骼的听觉反馈,可能唤醒了人类祖先获取高蛋白食物时的原始快感记忆。

文化记忆强化感官体验

在《山家清供》记载的宋代食谱中,莲子已被标注"益脾肾,安神魄"的药食属性。这种跨越千年的文化认同,使得现代人在咀嚼莲子时不自觉叠加了文化心理暗示。南京师范大学民俗学团队研究发现,85%的受访者会将莲子口感与"养生""滋补"等概念自动关联,这种认知框架显著提升了主观体验的满足感。

地域饮食传统则塑造了差异化的感知偏好。在岭南糖水文化中,莲子需保留"七分粉三分硬"的质地,而江南地区更推崇"入口即化,余留微韧"的标准。这种文化编码使得同样的物理特性,在不同语境下被解读为"弹牙"或"粉糯",揭示出咀嚼满足感不仅是生理反应,更是文化建构的复合体验。

上一篇:银纤维防辐射服应该如何清洗 下一篇:银行与网贷平台被拒后重新申请时间有何不同