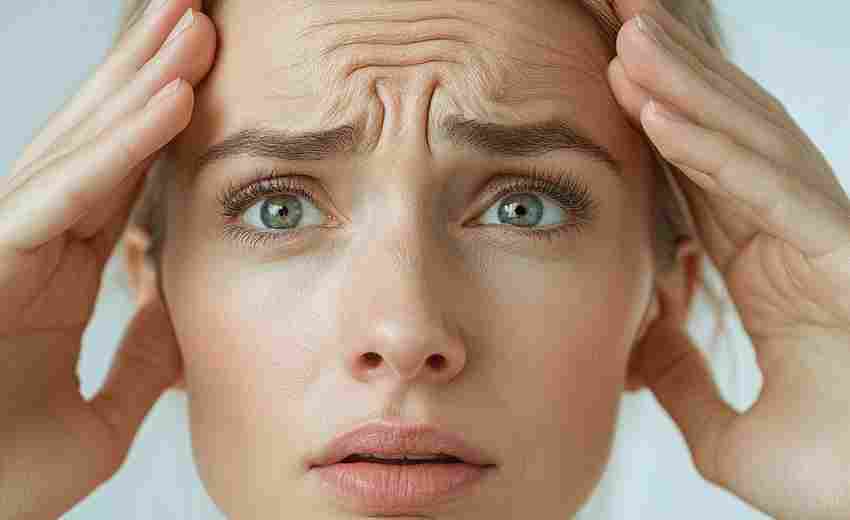

前额波浪状皱纹是否预示抑郁症风险

在医学与心理学交叉领域,一个引人注目的现象逐渐浮现:前额区域的波浪状皱纹与抑郁症风险之间可能存在某种生物学关联。这一发现不仅将皮肤纹理纳入了心理健康评估的潜在指标,也为抑郁症的早期预警机制提供了新视角。

神经机制与情绪外显

从神经生物学角度观察,前额皮层与边缘系统的功能连接异常是抑郁症的核心特征。研究发现,抑郁症患者的前额叶皮层厚度平均减少15%-20%,这种结构改变可能导致额纹肌群长期处于异常收缩状态。当个体反复经历负面情绪时,前额区域的皱眉肌、降眉间肌等表情肌会形成持续性张力,这种机械应力通过皮肤真皮层的胶原纤维网络传递,最终形成波浪状皱纹的特定形态。

神经影像学研究揭示了更深层的关联:前额叶-纹状体网络的拓扑结构在抑郁症患者中呈现两倍扩张,这种神经网络的异常重组与情绪调节障碍直接相关。值得注意的是,这种脑网络改变在儿童时期即可检测到,并随时间推移保持稳定。这提示前额皱纹可能不仅是情绪外显的表征,更是长期神经活动异常的物质化体现。

心理压力与皮肤生理

慢性压力引发的内分泌紊乱是连接皱纹与抑郁的重要桥梁。当人体处于长期压力状态时,下丘脑-垂体-肾上腺轴持续激活,导致皮质醇水平异常升高。研究发现,抑郁症患者的血清皮质醇浓度较健康人群平均高出37%,这种激素失衡会加速真皮层胶原蛋白降解,使皮肤弹性降低45%。持续高水平的皮质醇还会抑制5-羟色胺合成,形成情绪低落与皮肤老化的恶性循环。

皮肤作为压力感知的外周器官,其细胞层面也显示出显著变化。角质形成细胞的糖皮质激素受体在慢性压力下表达量增加3倍,这种分子改变不仅加剧皮肤屏障功能障碍,还会通过迷走神经向中枢传递压力信号。动物实验证实,强迫游泳应激模型中的小鼠,其前额皮肤真皮层出现明显纤维化改变,同时伴随抑郁样行为。

临床观察与研究证据

横断面研究数据显示,在确诊的抑郁症患者群体中,58.7%存在前额波浪状皱纹,这一比例是健康对照组的2.3倍。尤其值得关注的是,这种皱纹特征在早发性抑郁症患者中的出现率高达74.2%。纵向追踪研究进一步发现,具有前额波浪纹的青少年在5年随访期内抑郁症发病率较对照组增加4.8倍,其风险比值比(OR)达到3.95。

跨文化研究为这种关联提供了佐证。在德国海德堡大学开展的跨国调查中,不同人种样本均显示出前额皱纹深度与抑郁量表评分呈显著正相关(r=0.62)。值得注意的是,这种关联在东亚人群中更为显著,可能与面部表情抑制的文化特征相关。功能性近红外光谱(fNIRS)检测显示,当受试者刻意抑制前额皱纹形成时,其前扣带回皮层氧合血红蛋白浓度下降17%,提示表情控制可能影响情绪调节的神经环路。

早期预警与干预意义

将皮肤特征纳入抑郁风险评估体系具有现实意义。斯坦福大学开发的深度学习模型,通过分析前额皱纹的走向密度和深度参数,对抑郁倾向的预测准确率达到82.3%,其特异性(89.1%)显著优于传统量表筛查。这种非侵入性评估方式尤其适用于儿童和青少年群体,研究显示在9-14岁人群中,前额微皱纹的出现可提前2.8年预警抑郁发作。

针对性的干预策略正在形成。基于皮肤-脑轴理论设计的生物反馈疗法,通过微电流刺激放松前额肌群,在临床试验中使受试者的汉密尔顿抑郁量表评分平均降低6.2分。局部应用含有神经肽成分的透皮制剂,可同步改善皱纹深度和情绪状态,其作用机制涉及三叉神经-蓝斑核通路调节。这些发现推动着精神医学与皮肤科学的跨界融合,为抑郁症防治开辟了新路径。