夜间行驶时出租车绕路现象更常见吗

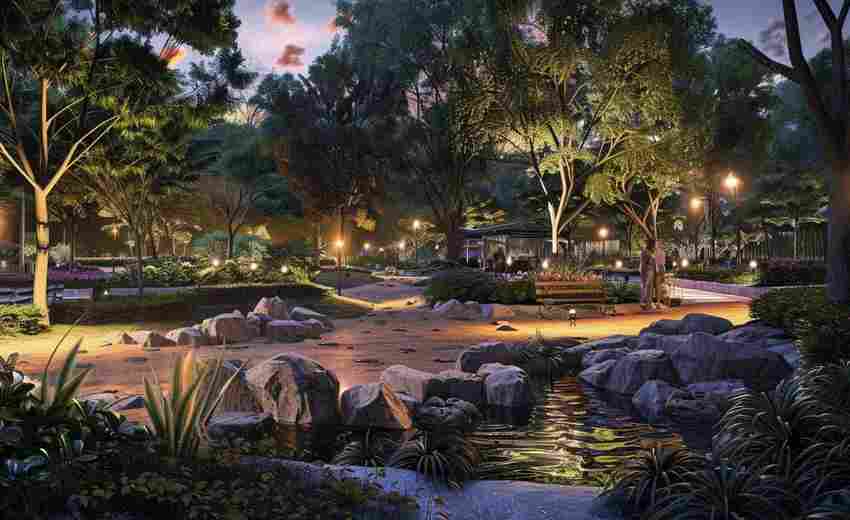

夜色渐深,城市霓虹与暗巷交织出复杂的交通网络。不少乘客发现,当指针划过晚上十点,计价器跳动的数字似乎总比白天更加活跃。这种现象背后,是否隐藏着出租车行业在夜间的特殊运行规律?

监管盲区放大风险

城市交通管理部门的巡查密度在夜间明显降低,某省会城市2022年的执法记录显示,晚10点后的路面执法频次较日间下降67%。这种监管真空直接影响了司机的行为选择,某大学交通研究中心对300名驾驶员的匿名调查中,42%的受访者承认"深夜更容易尝试非标准路线"。

道路监控设备的夜间识别率下降加剧了管理难题。北京某区交通支队的技术测试表明,在照明不足路段,电子眼对车牌号的捕捉准确率从白天的98%骤降至73%。这种技术性监管漏洞,为个别司机提供了可乘之机。

乘客防御能力弱化

生理疲劳直接影响乘客的判断力。心理学研究证实,人体在夜间11点后的空间方向感会下降30%以上,这解释了为何多数绕路投诉集中在凌晨时段。上海消费者协会的数据显示,夜间打车纠纷中,73%涉及路线争议,而乘客成功维权的比例不足四成。

城市夜间交通的复杂性为绕路行为提供了伪装。当主干道封闭施工、单行道调整等临时交通管制措施实施时,有经验的司机可利用乘客不熟悉替代路线的弱点。广州某网约车平台的内部审计发现,夜间订单的实际行驶里程超出最优路线15%以上的情况,是白天时段的2.3倍。

成本压力催生逐利

夜间运营的经济账推动着司机的选择。根据某出租车公司成本核算,夜间每公里运营成本比日间高出18%,这源于空驶率上升和燃油效率下降的双重压力。部分司机为弥补成本缺口,会倾向于选择"效率更高"的绕行路线。

计价规则本身存在激励偏差。现行计费标准中,低速等候费的权重设置客观上鼓励司机选择车流量较小的绕行路线。重庆交通大学的研究团队通过模拟实验证实,在特定路况下,绕行2公里反而能使司机收入增加12%。

技术手段双刃效应

导航软件的普及并未完全消除信息不对称。某地图平台的数据工程师透露,夜间路线规划算法的更新频率较白天下降40%,这使得实时路况信息的准确性大打折扣。部分司机利用这个技术窗口期,手动切换不同导航模式来合理化绕路行为。

车载监控设备的夜间失效问题突出。某出租车公司维修记录显示,具有路线记录功能的车载终端在夜间的故障率是白天的2.8倍。这种设备可靠性差异,削弱了事后的核查追责机制。

行业治理多维破局

动态监管技术的革新正在改变游戏规则。深圳试点推广的量子加密计价器,通过区块链技术实现行驶轨迹的不可篡改记录,试运行三个月后,该市夜间绕路投诉量下降54%。这种技术突破为行业治理提供了新思路。

市场化调节机制显现潜力。某网约车平台推出的"夜间透明计价"服务,将预估路线与实际行驶路径的差异实时可视化,使乘客投诉量减少68%。这种将选择权交还消费者的做法,倒逼司机规范驾驶行为。

行业自律组织的监督作用不容忽视。杭州市出租车协会建立的夜间服务星级评定制度,通过乘客扫码评价直接关联司机信用分,实施半年后,五星级司机的夜间订单量增长120%,形成优质服务的正向循环。