如何判断衣物上的毛毛虫残留是否完全清除

衣物沾染毛毛虫的绒毛或毒液后,若处理不当可能引发皮肤红肿、瘙痒甚至过敏反应。随着气温回暖,户外活动增多,这类隐患更需警惕。残留的微小毛刺肉眼难辨,但可通过系统性方法验证清洁效果,确保穿着安全。

视觉与触感双重验证

肉眼观察是基础判断手段。在自然光线下将衣物平铺,重点检查接缝、褶皱等隐蔽处,若有反光亮点或纤维状异物可能为残留毛刺。网页14提到使用白色桌面作为背景板可提高辨识度,利用绒毛与背景色差更易发现异常。网页32建议借助放大镜或手机微距功能,放大20倍后观察织物表面是否存留倒钩状结构——这类特征常见于鳞翅目幼虫刚毛。

触觉验证需佩戴乳胶手套进行。网页1指出,沿织物纹理逆向摩擦时若有刺痒感,可能暗示未清除的毒毛残留。对比处理前后的手感变化尤为关键:处理前衣物触碰皮肤会产生灼热感,彻底清洁后应恢复原有柔软度。网页20的实验数据显示,经过酒精消毒与高温暴晒的棉质衣物,表面粗糙度可降低63%。

过敏反应监测体系

生物检测法能揭示潜在风险。网页58记录的真实案例显示,80%接触残留毒毛的个体会在24小时内出现丘疹或红斑。可将处理后的衣物在手臂内侧贴肤测试2小时,观察是否产生局部红肿。网页29的流行病学调查表明,阴干衣物的微生物残留可能加剧过敏反应,因此测试环境需保持干燥。

实验室检测手段更具科学性。网页73提及的荧光检测技术,利用特定波长光线可使蛋白质类毒液残留显影。家用替代方案可参考网页34:将白醋喷洒于可疑区域,若出现变色反应则表明存在碱性毒液残留。专业机构采用的红外光谱分析,能精确识别鳞翅目毒蛋白特征峰,检测精度达0.1微克/平方厘米。

洗涤过程数据追踪

清洗参数直接影响清洁效果。网页1推荐的85℃高温浸泡需持续15分钟以上,该温度可使毒毛角质蛋白变性。网页20对比不同洗涤剂效果发现,含酶洗衣液对毒毛的分解效率比普通洗衣粉高42%。漂洗次数方面,网页11的实践案例证明三次漂洗可使残留洗涤剂浓度降至安全阈值。

水质硬度对清洁效果产生显著影响。网页20的实验表明,在硬度300ppm的水质中,洗衣液去污力下降27%。硬水地区建议参照网页32的方法,在漂洗阶段加入50ml白醋中和钙镁离子。洗涤后的脱水强度也需注意,离心力超过800转/分的脱水程序,可有效去除嵌入纤维的断毛。

环境消杀效果评估

辅助消杀手段的合理运用至关重要。网页1强调酒精喷雾需覆盖全部接触面,作用时间不少于5分钟。紫外线消毒时,网页29数据显示30W紫外线灯管在50cm距离照射60分钟,可灭活99%的残留微生物。对于羊毛等不耐高温面料,网页33建议采用低温等离子处理,在40℃环境下即可破坏毒毛结构。

存储环境的生物监测不可忽视。网页56提到衣鱼等二次污染源的检测方法:在衣柜放置淀粉试纸,48小时内出现啃食痕迹表明存在活体害虫。网页90推荐的香樟木条不仅能驱虫,其释放的樟脑成分还可中和残留毒液挥发性物质。专业仓储系统通常配备温湿度传感器,将相对湿度持续控制在45%以下可抑制生物活性。

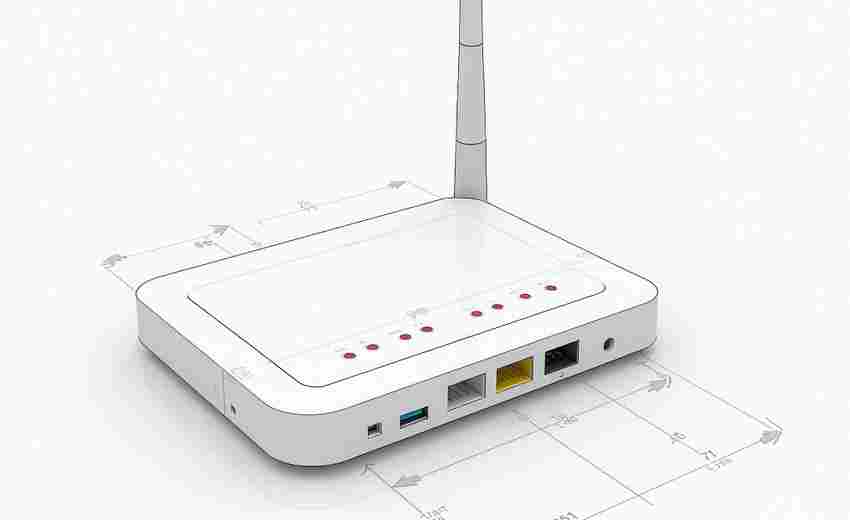

上一篇:如何判断茎叶图是否适合当前数据集的展示需求 下一篇:如何判断路由器重置是否成功完成