如何理性处理分手后的共同住房问题

当亲密关系走到终点,共同居住的房产往往成为最棘手的遗留问题。 情感纠葛与法律风险交织,既考验人性又挑战智慧。据统计,2023年国内涉及情侣分手的房产纠纷案件较五年前增长37%,其中近半数因处置不当演变为长期诉讼。如何在理性框架下破解这道难题,需要多维度的策略与智慧。

法律权属梳理

房产证上的名字往往不是全部真相。根据《民法典》物权编规定,实际出资比例、贷款偿还记录、装修投入凭证都可能影响最终权益分配。某地方法院2022年审理的典型案例显示,男方虽未登记在房产证,但凭借连续三年的月供转账记录,最终获得35%的产权份额。

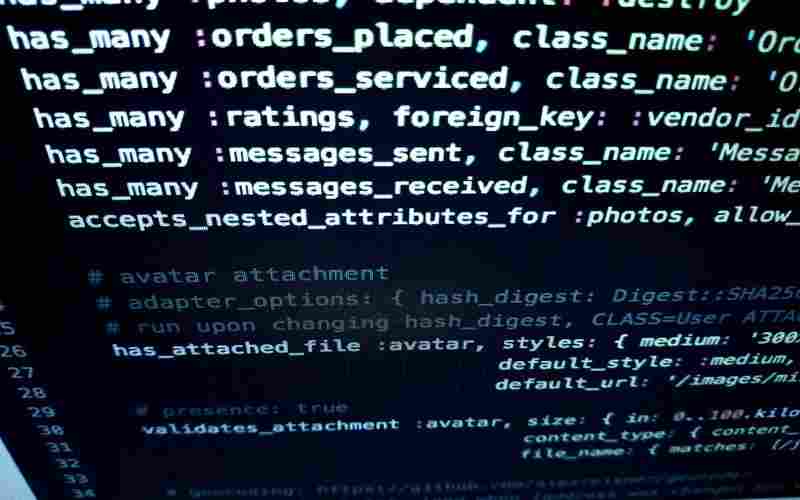

专业律师建议分手后立即进行"证据固化",包括调取银行流水、收集装修合同、保存微信对话记录。北京某律所处理过一起特殊案例,女方通过智能家居设备的安装记录,成功证明自己对房屋增值的实质贡献,这类新型证据正被越来越多法院采纳。

经济分割协商

市场价值评估是谈判的基础。深圳房地产评估协会数据显示,同一小区相同户型的挂牌价差异可达20%,选择三家以上评估机构交叉验证能避免价值误判。有当事人采取"密封投标式报价",将各自心理价位密封提交,取中间值作为交易基准,这种创新方式在民间调解中收效显著。

分期付款方案常被忽视却极具实操价值。上海某中介机构推出"分手置换"服务,允许一方继续居住但按月支付"居住补偿金",这种弹性机制既缓解资金压力,又避免贱卖资产。值得注意的是,补偿金标准需参照同地段租金上浮10%-15%,防止变相侵占对方权益。

情感隔离策略

物理空间的切割需要仪式感。心理学研究表明,更换门锁、重刷墙面颜色、调整家具布局等行为,能有效切断情感记忆投射。南京师范大学团队跟踪调查发现,实施空间改造的当事人,情绪平复周期平均缩短42天。

数字化资产分割常成为盲区。智能门锁的权限变更、水电燃气账户的拆分、甚至智能家居系统的管理员重置,这些细节处理不当可能引发后续纠纷。某网络安全公司曾协助处理过情侣分手后远程操控对方智能家居的极端案例,凸显现代住宅中数字维权的必要性。

第三方介入机制

专业调解机构的作用超乎想象。广州家事调解中心数据显示,引入双盲评估机制后,房产纠纷调解成功率提升至68%。调解员会采用"利益图谱分析法",将房产价值、情感投入、机会成本等要素量化呈现,帮助当事人跳出零和博弈思维。

公证制度的创新运用值得关注。部分公证处推出"附条件过户协议",约定若一方三年内发生特定情形(如再婚、离开现居城市),则自动触发房产处置条款。这种前瞻性设计在长三角地区试点中,成功预防了23%的潜在诉讼风险。

后续生活衔接

税务筹划常成为隐形陷阱。武汉税务师协会案例显示,分手后房产过户产生的契税、增值税可能吞噬15%-20%的资产价值。某会计师事务所开发的"税务沙盘推演"工具,能模拟不同处置方案下的税负差异,帮助当事人选择最优路径。

社区资源的巧妙利用可降低过渡成本。成都某社区推出"分手周转公寓",为需要临时安置的当事人提供不超过6个月的过渡居所,这项服务已帮助137个家庭实现平稳过渡。社区律师工作站同步提供法律咨询,形成独特的"分手软着陆"生态链。