学校在跨学科融合方面如何促进学术交流

在知识生产模式深刻变革的当下,学科交叉融合已成为突破学术壁垒、应对复杂挑战的核心路径。作为知识创新与人才培养的重要阵地,高校既是学科交叉融合的前沿探索者,也是学术交流生态体系的关键构建者。从全球顶尖学府到本土创新实践,跨学科融合不仅重塑着科研范式,更通过多维度学术交流机制推动着知识边界的动态拓展,为人类认知的深度与广度开辟新维度。

组织架构革新破除学科藩篱

传统院系制组织架构形成的学科壁垒,往往成为跨学科交流的首要障碍。世界一流大学通过构建矩阵式组织架构,在垂直学科体系中嵌入横向交叉平台,形成“学科-问题”双轨驱动的学术网络。北京大学通过设立前沿交叉学科研究院,将分散于各院系的纳米科技、生物医学工程等学科资源整合,形成跨学科研究集群。这种打破院系边界的组织模式,使不同学科背景的研究者能够围绕共同科学问题开展深度对话,如材料科学与生物医学团队合作研发的3D生物打印技术,正是依托交叉平台实现的学科会聚创新。

在实践层面,华北水利水电大学材料学院构建的“通专融合”培养体系,通过跨专业课程组实现机械、化工、材料类课程的深度整合,形成覆盖基础验证到创新拓展的三层次课程模块。这种组织创新不仅重构了教学资源分配逻辑,更通过常态化跨学科教研活动,使不同学科教师形成稳定的学术对话机制。清华大学iCenter打造的产业级创客空间,则通过整合智能制造与互联网技术资源,构建起跨学科协同创新生态系统,其年度跨学科学术论坛已成为校际学术交流的重要载体。

学术活动平台激发思维碰撞

高质量的学术交流需要实体空间与虚拟平台的协同支撑。诺特丹大学推出的Connections系列活动,通过聚焦生物工程与生命科学等前沿领域,打造跨学科研究成果展示与思想碰撞的开放场域。这种定期举办的学术嘉年华不仅突破传统学术会议的边界限制,更通过设置自由交流时段与主题工作坊,促进学者在非正式场景中产生合作灵感。数据显示,该校通过此类平台孵化的跨学科项目数量三年内增长47%,印证了平台建设对学术交流的催化作用。

青岛南仲家洼小学的实践则揭示了基础教育阶段跨学科交流的特殊价值。其“陶风彩韵”课程通过将陶艺与传统节日、神话传说相结合,构建起艺术、历史、文学教师的协同教研机制。这种基于具体教学实践的跨学科对话,使不同学科教师建立起共同的美育认知框架,其研发的“IFC艺术融创教学模式”已形成区域示范效应。值得关注的是,数字技术的介入正在重塑学术交流形态,范德比尔特大学开发的“未来课堂”项目,通过混合现实技术构建跨学科学术社区,使护理、工程、教育领域专家能够实时开展三维空间内的学术协作。

评价机制重构引导交流深度

学术评价体系对跨学科交流具有显著导向作用。厦门大学的研究显示,我国42所“双一流”高校中,78%的自主设置交叉学科仍沿用传统学科评价标准,这种制度性矛盾严重制约跨学科交流的深度。英国密德萨斯大学的实践表明,建立跨学科成果的“双归属”认定机制,既承认学科贡献又奖励交叉创新,可使学者参与跨学科交流的积极性提升32%。北京大学在交叉学科评估中引入“知识整合度”指标,通过专家评议与计量分析相结合的方式,重点考察研究成果的学科交叉深度与问题解决效度。

在激励机制层面,范德比尔特大学实行的“学术休假交叉计划”具有借鉴意义。该计划允许学者在跨学科项目周期内暂停原有教学任务,专门从事交叉领域研究,其间的学术产出按1.5倍权重计入职称评审。这种制度设计有效缓解了学者参与跨学科交流的精力分配矛盾,该校跨学科学术论文的校际合作比例因此提高至63%。与此伦敦大学学院的“跨学科学术影响力基金”,专门支持具有学科桥梁性质的学术交流活动,其资助的“数字人文对话”系列讲座已促成17个跨国跨学科研究团队。

文化生态培育促进持续对话

跨学科交流的可持续发展离不开文化土壤的培育。哈佛大学通过设立“学科边界挑战奖”,鼓励学者提出颠覆本学科认知框架的学术问题,这种文化导向使该校跨学科沙龙活动的参与度保持年均15%的增长。卡内基梅隆大学推行的“学术护照”制度,要求博士生必须完成至少两个学科的学术交流认证,这种制度性安排有效打破了学科文化隔阂。

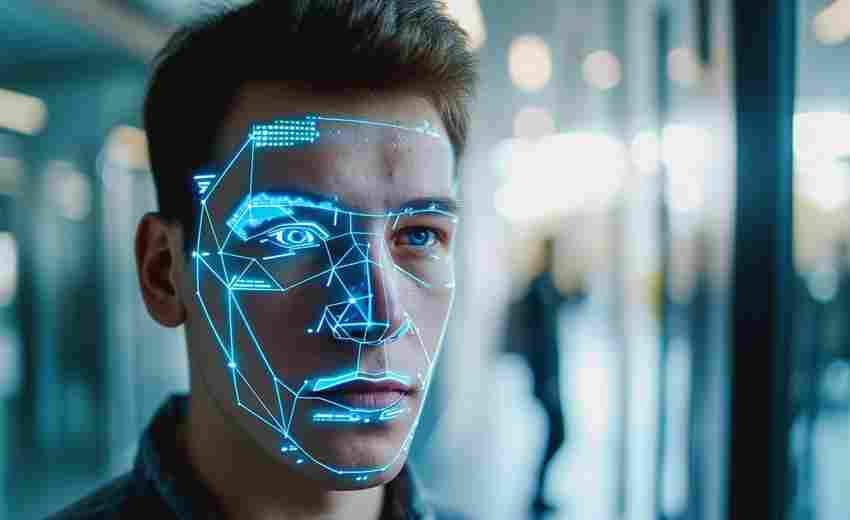

在文化传播层面,数字工具的应用正在创造新型学术交流范式。贝瑟尼·劳森团队研发的学科交叉工具包,通过概念翻译器与方法适配器,帮助不同学科背景学者建立共同语义场。北京大学前沿交叉学科研究院开发的“学术语义图谱”系统,能够自动识别跨学科论文中的知识融合点,为学者提供精准的学术社交推荐。这些技术创新不仅提升交流效率,更通过数据可视化呈现学科交叉的动态轨迹,使跨学科学术交流成为可观测、可优化的生态系统。

上一篇:学校国际合作伙伴中是否有世界排名前列的院校 下一篇:学校开设哪些特色专业助力学生学术发展