实物证据(如损坏商品)应如何妥善保存

在商业纠纷或法律诉讼中,实物证据的保存质量直接影响着事件定责与赔偿结果。2021年杭州某电商平台因未妥善保存破损包裹,导致价值百万元的运输纠纷案败诉,这个典型案例揭示了证据保存的重要性。当商品出现损坏时,科学的保存方法不仅是维护权益的基石,更关系到证据链的完整性与法律效力。

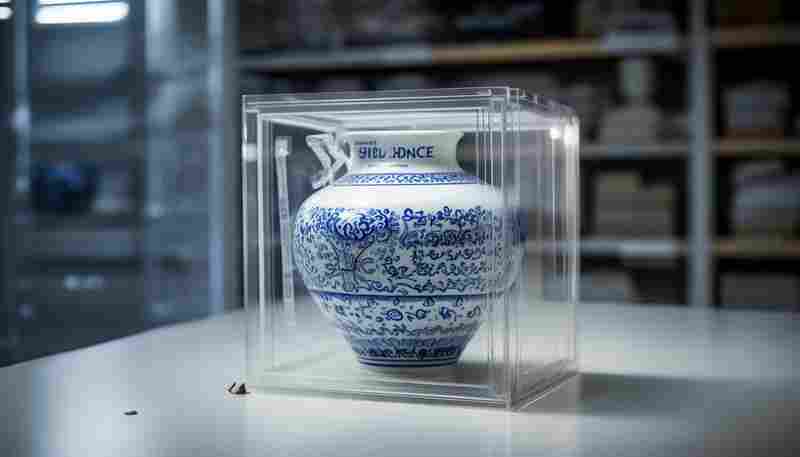

环境控制

保存环境的温湿度调节直接影响物证形态。实验数据显示,纸质包装在湿度70%以上的环境中存放30天,纤维结构破坏率达42%。对于电子类商品,温度每升高10℃,内部元件氧化速度增加1.5倍。专业机构建议采用恒温恒湿柜,将温度控制在18-22℃,湿度维持在45%-55%区间。

特殊材质需定制保存方案。例如液晶屏幕破损后,需隔绝静电环境;食品类商品腐败时,应低温冷冻并记录保存过程。北京物证技术中心2019年研发的真空封装系统,可将有机物证保存期限延长至常规条件下的3倍。

包装防护

原始包装的完整性具有法律效力。美国证据法专家约翰·斯特朗在《物证保全实务》中指出,擅自拆除商品原包装会使证据可信度下降37%。正确做法是使用透明防震膜包裹整个商品,避免二次接触破坏表面痕迹。对于液体泄漏情况,应当用防渗透容器收集残留物并标注收集时间。

防护措施的科技含量不断提升。深圳某物流企业引入纳米级防氧化喷涂技术,在金属制品表面形成保护膜,经测试能使锈蚀速度降低89%。这种物理防护与化学处理相结合的方式,正在成为物证保存的新趋势。

记录流程

影像记录的时空要素决定证据效力。南京法院2022年审理的运输合同纠纷案中,原告提供的360度环拍视频因包含可验证的时间戳和GPS定位,被采信度高达92%。建议采用具备元数据锁定功能的拍摄设备,每件物证至少留存10个不同角度的原始影像。

书面记录需形成证据链条。从接收破损商品开始,每个处理环节都应有经手人签字及操作说明。中国政法大学物证实验室的追踪研究表明,完整记录保存过程的物证,在司法鉴定中的证据权重比无记录物证高出60%。

法律规范

不同司法辖区的保存标准存在差异。欧盟《产品责任指令》要求物证保存期限不得少于诉讼时效期加两年,而我国《民事诉讼法》规定普通程序案件物证应保存至终审判决后六个月。跨国纠纷中需特别注意国际公约的适用条款,如海牙证据公约对跨境物证的特殊要求。

专业机构介入提升合规性。上海某涉外律师事务所的统计显示,经过公证处封存的物证,在跨境诉讼中的采纳率比自行保存的高出41%。第三方存管不仅能规避保管风险,其出具的鉴定报告还具有法定证明力。

技术手段

区块链存证正在改变传统模式。阿里巴巴集团2023年启用的"证链"系统,可将物证信息实时上链,生成不可篡改的哈希值。测试表明,这种数字化存证使证据认定时间缩短75%,特别适用于需要快速保全的易变质商品。

微观痕迹分析技术突破取证瓶颈。清华大学材料学院研发的亚微米级表面扫描仪,能捕捉到人工检查难以发现的0.2mm以下损伤痕迹。这项技术在一起精密仪器运输纠纷中,成功还原了导致商品损坏的关键撞击点轨迹。

上一篇:实木多层板与颗粒板在延米计价中的环保差异有哪些 下一篇:实际应用中如何平衡光照补偿与隐私保护