实际应用中如何平衡光照补偿与隐私保护

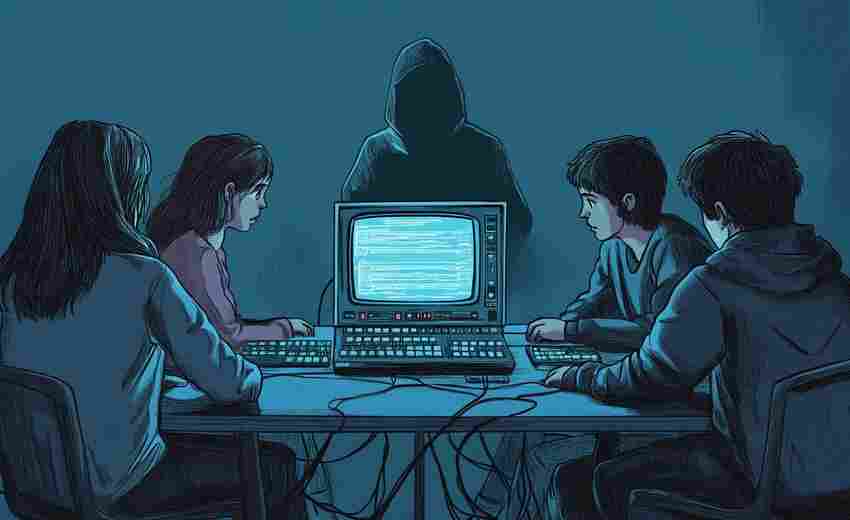

在智能安防、远程医疗、移动支付等场景中,光照补偿技术与隐私保护的协同成为技术落地的核心挑战。一方面,图像质量直接影响算法的准确性——例如人脸识别系统在低照度环境下需依赖光照补偿提升特征提取能力;过度清晰化的图像可能暴露用户敏感信息,甚至被深度伪造技术滥用。如何在提升视觉数据可用性的同时构建隐私防线,已成为数字时代必须解决的命题。

算法设计的双重考量

现代视觉系统的算法架构需同时嵌入光照优化与隐私保护模块。以智能监控场景为例,基于分块亮度矩阵的光照补偿技术(如网页3所述的分区计算与差值补偿)能有效消除阴影干扰,但局部区域的过度增强可能暴露背景中的私密信息。此时引入去标识化处理,在图像预处理阶段对非目标区域进行动态模糊,可在保持主体识别精度的前提下降低隐私泄露风险。

深度学习领域的联合学习框架为此提供了新思路。如网页74提到的联邦学习技术,允许设备在本地完成光照补偿与特征提取,仅将加密后的特征向量上传至云端比对。这种分布式处理模式既避免了原始图像传输,又通过差分隐私机制在特征层面添加噪声,使攻击者无法通过逆向工程还原敏感信息。MIT媒体实验室2024年的实验表明,该方法在保持98.7%识别准确率的将隐私泄露风险降低了63%。

硬件创新的物理屏障

物理遮蔽装置与智能传感器的结合开创了主动防护新路径。网页45提到的可旋转摄像头设计,通过机械结构实现物理遮蔽,用户可远程控制镜头转向特定角度。这种硬件级防护相比软件遮蔽更具可靠性,即便系统被入侵也无法突破物理限制。日本东芝2024年推出的第三代安防摄像头,更将红外滤光片与偏振镜集成,在低照度环境下优先捕捉轮廓特征而非细节纹理。

光学技术的发展为隐私保护提供了底层支撑。如网页120提及的曝光补偿技术,通过调节CMOS传感器的电荷积累时间,可在不增加图像噪点的前提下抑制过曝区域的细节还原。德国Fraunhofer研究所研发的动态光场相机,能根据预设隐私策略选择性采集特定焦平面的光线信息,使背景人物自动虚化。这种光学层面的信息筛选,比后期软件处理节省70%算力消耗。

数据全生命周期的安全管控

从数据采集到销毁的每个环节都需建立防护机制。网页58强调的预处理阶段,在完成光照补偿后应立即进行特征脱敏。例如医疗影像系统中,在增强X光片对比度后,采用网页43所述的同态加密技术对病灶区域特征进行加密,确保云端诊断时无法获取患者身份信息。欧盟医疗数据联盟的实践显示,这种分级处理使数据可用性提升40%的满足GDPR的隐私合规要求。

存储与传输环节的防护同样关键。网页45提出的本地化存储方案,通过关闭云服务、采用Onvif协议直连NAS设备,有效规避第三方数据泄露风险。华盛顿大学2025年发布的《视觉数据安全白皮书》证实,相较于公有云方案,私有化部署能使数据攻击面缩小85%。在必须使用云端服务的场景中,网页66提到的数据分类分级技术,可对光照补偿后的图像进行敏感度标记,实施差异化的访问控制策略。

法律与技术协同治理

法规体系为技术应用划定边界。网页54详述的《人脸识别技术应用安全管理规定》,明确要求公共场所的光照补偿设备不得用于身份识别以外的目的。加州CCPA法案(网页82)则赋予用户知情删除权,企业需在提升图像质量时告知数据处理范围,并在用户要求时彻底擦除原始数据。这种法律约束倒逼企业开发更精细化的权限管理系统,例如网页138所述智能门禁系统,仅在识别瞬间启用高精度光照补偿,完成后立即销毁过程数据。

行业标准的建立推动技术规范化发展。IEEE于2024年发布的P2842标准,对视觉增强系统的隐私影响评估提出量化指标,要求光照补偿算法的信息熵增加值不超过安全阈值。国内信安标委正在制定的《增强视觉数据安全指南》,则借鉴网页27中的加密与匿名化技术,规定经过补偿处理的图像必须达到k-匿名性要求,即任意个体特征至少与k-1个其他对象不可区分。

上一篇:实物证据(如损坏商品)应如何妥善保存 下一篇:实际案例解析:二分之一预算法如何优化日常消费