患者自身感受在判断手术成功中起什么作用

在医学领域,手术成功的传统评价标准往往聚焦于客观指标:病灶是否切除、生理参数是否稳定、并发症发生率是否降低。随着医学模式从“生物医学”向“生物-心理-社会医学”转变,患者的生存质量、功能恢复和心理状态逐渐成为评价体系中不可忽视的维度。当一位颈椎病患者术后三个月仍存在手麻症状时,医生可能根据影像学判断手术成功解除了神经压迫,但患者的主观体验却可能对疗效产生质疑。这种主客观评价的差异,揭示了患者自身感受在手术效果评估中的独特价值。

症状缓解与功能恢复

患者对手术效果最直观的判断源于症状改善程度。以脊髓型颈椎病为例,术前存在的下肢踩棉花感、步态不稳等症状,术后若能得到显著缓解,即便存在轻微麻木,患者仍可能认可手术价值。研究显示,神经根型颈椎病患者术后上肢力量恢复与疼痛减轻往往呈现快速改善,这类可感知的变化直接增强了治疗信心。与之形成对比的是,腰椎术后残留的间歇性麻木可能持续数月,这种延迟性恢复容易引发患者焦虑,甚至质疑手术必要性。

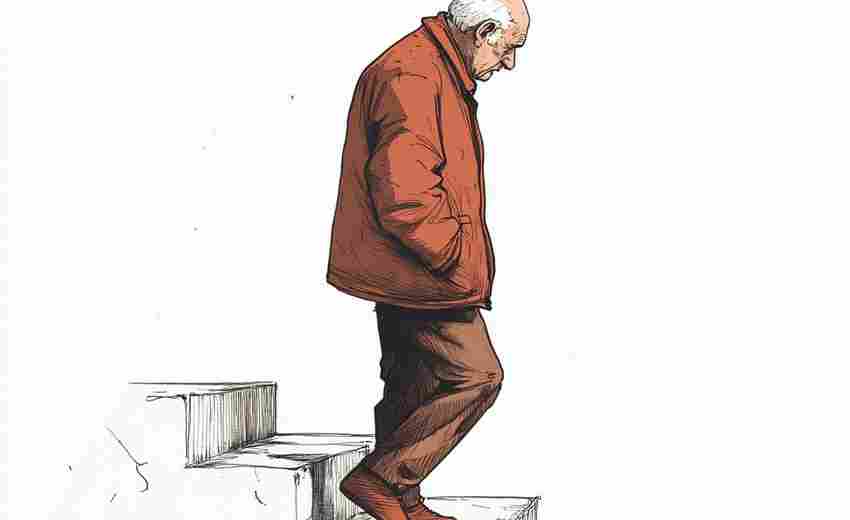

功能恢复的自我评估同样具有临床意义。关节置换术后患者能否独立完成穿衣、如厕等日常生活动作,膝关节置换者上下楼梯时关节稳定性感受,这些细节往往比影像学显示的假体位置更能体现手术对生活质量的真实影响。英国国立健康研究所(NICE)指南明确指出,患者报告结局(PRO)应作为骨科手术效果的核心评价指标之一。

心理健康与情绪体验

手术创伤带来的心理冲击常被临床忽视。研究表明,20%-25%的关节置换患者术前存在焦虑或抑郁状态,这类负面情绪可能导致术后疼痛感知增强、康复依从性降低。例如乳腺癌保乳手术患者,即便肿瘤切除彻底,若术后身体意象紊乱引发持续心理困扰,其治疗效果的整体评价必然大打折扣。这种现象在整形外科领域尤为突出,患者对手术切口瘢痕的主观接受度往往与医生审美判断存在显著差异。

心理干预的临床价值在此凸显。对2000例人工膝关节置换术患者的追踪研究发现,接受术前认知行为疗法的群体,术后三个月疼痛评分降低23%,关节功能评分提高18%。这提示患者的主观情绪状态不仅影响疗效评价,更直接作用于生理恢复进程。加拿大麦吉尔大学开发的疼痛灾难化量表(PCS)已被纳入多个国际指南,强调将心理评估纳入围手术期管理。

生存质量的多维重构

现代外科理念正从“疾病治愈”转向“整体康复”。胃癌患者术后消化功能适应、结直肠癌造口患者的社交信心重建、喉癌术后发声功能训练,这些涉及生理-心理-社会功能的复合维度,唯有通过患者自评才能准确捕捉。美国MD安德森癌症中心的研究证实,采用FACT-G量表评估的生存质量评分,较传统RECIST标准更能预测肿瘤患者的长期预后。

在加速康复外科(ERAS)体系中,早期下床时间、疼痛控制满意度等患者主观指标已被列为关键质量监测点。挪威奥斯陆大学医院的随机对照试验显示,将患者术后进食耐受度、睡眠质量等纳入临床路径调整依据,可使平均住院日缩短1.8天,再入院率下降34%。这些数据印证了患者体验数据对医疗流程优化的驱动价值。

医患认知的协同进化

临床决策正经历从“家长式”到“共享式”的范式转变。前列腺癌手术方式选择中,患者对性功能保留的重视度可能超越医生关注的肿瘤切缘;近视矫正手术的满意度,不仅取决于屈光度矫正精度,更与夜间眩光、干眼症等主观视觉质量密切相关。这种认知差异促使美国FDA于2022年修订医疗器械审批指南,要求创新产品必须提供患者报告结局数据。

数字技术的发展为捕捉患者感受提供了新工具。智能手机APP支持的电子患者报告结局(ePRO)系统,能实时追踪术后疼痛轨迹、功能恢复进度。约翰霍普金斯医院将此系统应用于2万余例日间手术管理,使术后并发症识别时间从平均5.2天缩短至1.4天。这种基于患者主观反馈的预警机制,正在重塑外科质量监控体系。

上一篇:患者如何行使知情权与隐私权保护 下一篇:悬空城地图是否存在隐藏房间或秘密通道