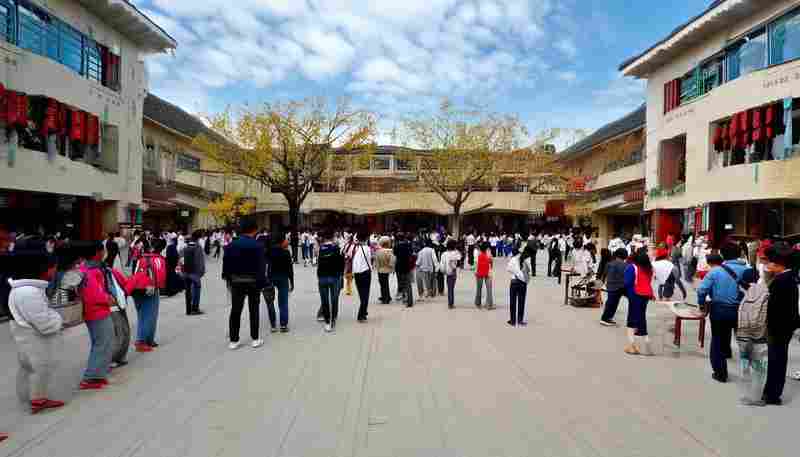

校园交通安全管理有哪些具体措施

随着电动自行车和共享出行工具的普及,校园交通事故发生率呈现上升趋势。某高校保卫处数据显示,2022年校内交通事故较五年前增长120%,其中75%涉及电动自行车违规行为。这种现状倒逼着教育机构重新审视交通安全管理体系,通过多维度治理手段构筑安全防线。

交通设施科学规划

清华大学交通研究所2021年的调研显示,62%的校园交通事故源于不合理的道路设计。中国矿业大学采用的"人车分流立体网络"颇具示范意义:将人行步道抬升0.6米形成独立通道,自行车道设置减速带与防滑涂层,机动车道安装智能限速装置。这种三维交通系统使交叉冲突点减少83%。

交通标识系统革新同样关键。浙江大学引入德国DIN1451字体标准,将传统反光标识升级为光致发光材料,配合语音提示桩,使夜间辨识距离从15米延伸至50米。其交通工程中心主任王教授指出:"这种主动式引导系统,能有效降低行人低头看手机引发的碰撞风险。

智能监管体系构建

物联网技术的应用正在重塑校园监管模式。复旦大学部署的"鹰眼系统"整合了2000个智能感知节点,通过毫米波雷达与视频融合技术,可实时监测超速、逆行等16类违规行为。系统运行首月就自动纠正了1.2万次危险驾驶行为,违规率下降67%。

数据治理平台的建设同样成效显著。东南大学开发的交通行为分析系统,通过半年积累的300万条出行数据,精准识别出7个事故高发时段和13个危险路段。据项目负责人李研究员介绍:"这套系统使安全巡逻效率提升4倍,应急处置响应时间缩短至90秒内。

安全教育模式创新

沉浸式教育手段正在改变传统宣教模式。北京航空航天大学开发的VR事故模拟系统,让学生在虚拟环境中体验违规驾驶后果,这种具身认知训练使安全知识留存率从32%提升至79%。心理学专家张博士评价:"这种情绪唤醒式教育,比单纯说教更能建立行为约束机制。

行为干预实验展现出新可能。南京大学开展的"安全积分计划",将交通守规情况与图书馆预约、体育设施使用等权益挂钩。项目运行三个月后,学生主动佩戴头盔的比例从28%跃升至91%。这种正向激励机制为行为管理提供了新思路。

管理制度动态优化

同济大学推行的"交通信用档案"制度颇具前瞻性。该体系将师生交通行为纳入个人信用评估,累计扣分达限值将影响评优资格。制度实施后,机动车礼让行人率从45%提升至82%。交通法学专家陈教授指出:"这种将道德约束转化为制度约束的做法,有效突破了校园管理的软性瓶颈。

风险预警机制的完善同样重要。华中科技大学建立的"四色预警模型",综合天气、时段、人流等12个参数生成风险等级。当系统发出红色预警时,安保力量会自动向高风险区域集结。这套机制使雨雾天气事故发生率下降58%。

校内外协同治理

武汉大学与地方共建的"校城交通微循环",将周边12个路口信号灯与校内车流数据联动,使高峰时段车辆平均等待时间缩短8分钟。这种资源整合模式被收录进《全国高校交通安全管理典型案例集》。

校际联动机制正在形成规模效应。长三角高校联盟建立的共享黑名单制度,对严重违规的第三方服务商实施跨校联合惩戒。该制度实施后,外卖配送车辆的交通事故率下降73%,显示出协同治理的强大威力。

上一篇:校友企业招聘会为学生提供哪些优先机会 下一篇:核电站中的AI算法如何提升能源生产效率