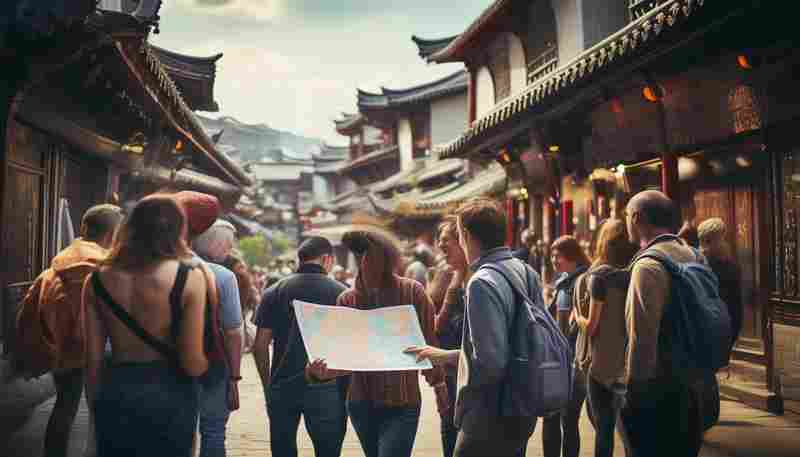

游客投诉处理与调解案例分享——以宽窄巷子为例

在成都市青羊区的核心地带,坐落着承载三百年历史的宽窄巷子。作为中国首个院落式情景消费体验区,这里日均客流量逾四万人次,年接待游客量突破千万大关。历史建筑与现代商业的碰撞,既塑造了独特的文旅地标,也让投诉调解机制面临前所未有的挑战。从铜人表演引发的服务纠纷到珠宝销售的消费欺诈,这座古街的治理体系在争议中不断进化。

投诉类型分析

商品销售类投诉占据宽窄巷子纠纷总量的60%以上。2023年2月,游客在水帘洞纪念品店遭遇的"刮刮乐"珠宝骗局,因虚假证书与价格欺诈引发关注。这类案件常利用游客的猎奇心理,通过抽奖、赠品等营销手段诱导消费。同年10月,铜人表演者因拍照收费问题与游客发生争执,暴露出服务规范缺失的问题。

餐饮住宿类纠纷多集中在价格不透明与服务质量层面。2025年春节期间,耙耙柑摊贩的"烧秤"行为被保安现场查获,这类计量欺诈在旅游旺季尤为突出。民宿预订纠纷则多源于网络宣传与实际情况不符,某游客通过平台预订的"25人精品团"实际扩容至30人,行程安排与合同条款存在明显差异。

调解机制创新

青羊区建立的"三位一体"调解体系开创了旅游纠纷处理新模式。少城街道设立的旅游纠纷人民调解委员会,配备英日双语调解员,2024年处理涉外投诉37起。24小时线上调解云平台"律金刚"的应用,使游客在长沙也能通过视频连线完成成都的投诉调解。

先行赔付机制的建立标志着权益保障的升级。2023年设立的2000万元"旅游诚信金",实现3个工作日内完成无过错游客的退赔。2025年新增的"网格化快反小队",将纠纷响应时间缩短至5分钟,全年调解成功率提升至92%。

法律保障体系

《消费者权益保护法》第55条关于欺诈行为三倍赔偿的规定,在宽窄巷子珠宝欺诈案中得到充分应用。市场监管部门依据《旅游法》第35条,对强迫购物的导游实施从业资格吊销,2024年共查处违法商户12家。

文化保护法规为商业开发划定红线。《历史文化名城保护条例》要求保留20%原貌建筑,宽窄巷子改造中70%院落实施"修旧如旧"原则。2025年出台的《院落经营规范》,明确商户不得擅自改变建筑外立面,违者最高处罚10万元。

文化保护平衡

业态管控委员会通过"负面清单"制度限制过度商业化。禁止引入连锁快餐品牌,限定传统茶铺占道面积不超过3平方米。2024年启动的"原住民回迁计划",让12户老居民重返修缮后的四合院,活态传承采耳、川剧等非遗技艺。

智慧监管系统的引入实现保护与开发的数据化平衡。通过AI算法实时监测客流量,当窄巷子瞬时人流超过2000人时自动启动分流措施。建筑健康监测平台对45处文保建筑进行结构安全评估,2025年预警并修复危墙3处。

宽窄巷子的调解案例库已收录典型纠纷137例,形成可复制的文旅治理经验。消费维权站的LED屏实时更新投诉处理进度,游客扫码即可查看案件流转状态。当最后一盏景观灯笼在子夜熄灭,这座古老街巷仍在书写着传统与现代共生的新篇章。

上一篇:游客如何参与周口野生动物园的动物繁育科普教育活动 下一篇:游戏世界中团队协作模式体现哪些文化特征