肠道菌群失衡导致腹泻的机制是什么

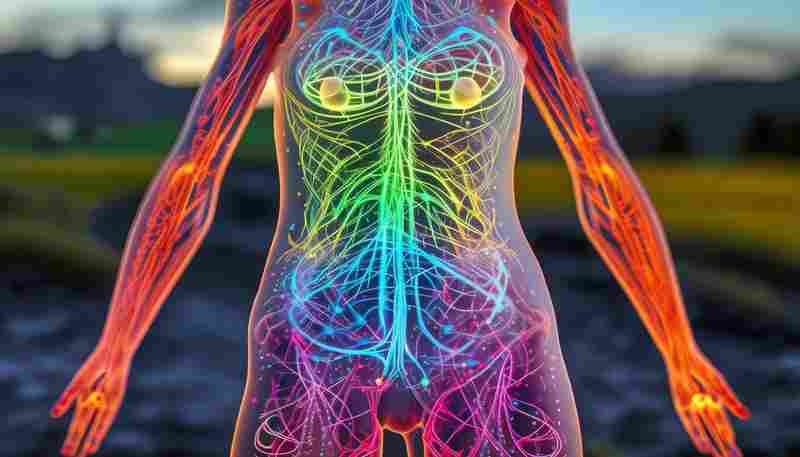

腹泻作为消化系统常见症状,其背后机制与肠道菌群的动态平衡密切相关。肠道内数以万亿计的微生物构成复杂的生态系统,它们不仅参与营养代谢,还通过调节免疫、维持屏障功能等方式保障肠道稳态。当内外因素打破这种平衡,致病菌过度增殖或有益菌减少时,肠道微环境的崩溃可能引发渗透压改变、炎症反应增强、神经信号异常等连锁效应,最终导致腹泻发生。

屏障功能受损

肠道菌群通过生物屏障效应抑制病原体定植。正常菌群占据肠黏膜表面空间,与宿主上皮细胞共同形成物理屏障,并通过分泌抗菌肽等物质抑制致病菌生长。例如双歧杆菌产生的短链脂肪酸可降低肠腔pH值,抑制沙门氏菌等致病菌繁殖。当菌群失衡时,这种占位效应消失,条件致病菌如大肠杆菌、艰难梭菌等突破防线,其产生的毒素直接损伤肠上皮细胞紧密连接蛋白,导致肠黏膜通透性增加。

受损的肠黏膜屏障使肠腔内容物渗漏至黏膜下层,触发局部免疫反应。研究发现,菌群失调患者的肠上皮细胞间紧密连接蛋白occludin和ZO-1表达量下降40%-60%,这种结构破坏导致大量液体反向流入肠腔形成渗出性腹泻。动物实验显示,抗生素处理的小鼠肠道通透性显著升高,伴随杯状细胞数量减少及黏蛋白分泌异常。

代谢产物紊乱

肠道菌群通过发酵膳食纤维产生的短链脂肪酸(SCFA)对水盐平衡具有调控作用。丁酸作为结肠上皮细胞主要能量来源,可促进钠离子吸收并抑制氯离子分泌。当产丁酸菌如普拉梭菌减少时,钠-氢交换蛋白活性下降,导致电解质吸收障碍。临床数据显示,慢性腹泻患者粪便中丁酸浓度较健康人群降低3-5倍,补充丁酸盐可显著改善腹泻症状。

未被消化的碳水化合物在肠腔堆积引发渗透性腹泻。乳糖酶缺乏患者的乳糖代谢受阻,肠道渗透压升高导致水分被动扩散。菌群失调时,双歧杆菌等具有糖酵解功能的菌群减少,未分解的乳糖经肠道细菌发酵产生过量气体,加重腹胀和肠蠕动异常。同位素标记实验证实,菌群失衡状态下约30%的碳水化合物未能被有效代谢。

免疫调节失衡

肠道菌群通过调控Treg/Th17平衡维持免疫稳态。拟杆菌属可诱导调节性T细胞分化,抑制过度炎症反应。当该菌群减少时,Th17细胞活性增强,分泌IL-17等促炎因子,刺激肠上皮细胞过度分泌氯离子。对炎症性肠病患者的菌群分析显示,其粪便中IL-17浓度与拟杆菌丰度呈显著负相关(r=-0.72, p<0.01)。

分泌型IgA在菌群调控中起关键作用。正常菌群刺激派尔集合淋巴结产生IgA,包裹致病菌限制其黏附。菌群失调导致IgA分泌量减少50%-70%,使轮状病毒等病原体更易入侵。动物模型证实,无菌小鼠肠道IgA浓度仅为正常组1/3,补充益生菌后IgA水平可恢复至80%。

胆汁酸代谢异常

肠道菌群参与初级胆汁酸向次级胆汁酸的转化。梭菌属通过7α-脱羟酶将胆酸转化为脱氧胆酸,后者通过激活法尼醇X受体(FXR)抑制胆汁酸合成。菌群失衡时,次级胆汁酸生成减少,导致回肠FXR信号减弱,胆汁酸池扩大刺激结肠分泌。临床试验发现,腹泻患者粪便中脱氧胆酸浓度降低42%,补充酪酸梭菌可提升其水平至正常范围。

过量的初级胆汁酸直接刺激肠黏膜分泌。鹅去氧胆酸可激活肠上皮细胞顶端膜的TGR5受体,通过cAMP信号通路促使氯离子通道开放。菌群失调患者的胆汁酸重吸收率下降25%,肠腔内胆汁酸浓度升高2-3倍,引发分泌性腹泻。核磁共振检测显示,这类患者结肠内水分含量增加15%-20%,与胆汁酸浓度呈正相关。

上一篇:肝囊肿定期检查需要做哪些常规项目 下一篇:肠镜检查准确率受哪些因素影响