首师大二附中课外活动丰富性对比周边学校是否突出

在北京市海淀区教育资源高度集中的背景下,课外活动的丰富性与特色化成为衡量学校综合实力的重要维度。首师大二附中作为区域内一所兼具历史积淀与创新活力的学校,近年来通过集团化办学与课程改革,构建了涵盖科技、艺术、体育等多领域的课外活动体系。相较于周边同类学校,其活动设计是否真正具备差异化优势?本文从课程体系、实践平台、师资资源等维度展开分析。

课程体系:多元融合与长线培养

首师大二附中的课外活动并非孤立存在,而是深度融入“四修课程”框架,形成德育教育、学科拓展、科技创新等六大领域的立体化课程网络。学校开设52门兴趣选修课,既有《AI探索之旅》《舌尖上的化学》等跨学科融合课程,也有《古诗文里的世界》等传统文化项目,实现从知识传授到素养培育的转变。对比海淀区多数学校以单一社团活动为主的模式,这种课程化设计使课外活动更具系统性和进阶性。例如,其科技类课程采用“基础认知-实验操作-竞赛提升”三级阶梯培养体系,学生在全国纸飞机通讯赛、模拟飞行锦标赛等赛事中屡获佳绩。

从时间维度看,学校实施“3+4+N”长链条人才培养计划,一至九年级分别侧重自立、自信、自强等核心素养,确保活动内容与学生认知发展规律相匹配。这种九年一贯制的连贯性设计,在周边学校中较为罕见。如八一中学等区重点学校虽也有丰富社团,但多局限于初中或高中单学段,缺乏贯通式培养机制。

实践平台:军地联动与高校协同

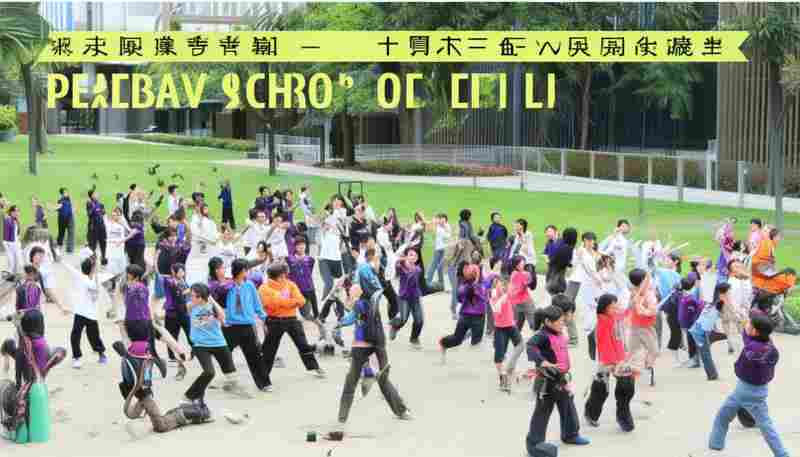

依托空军大院的独特区位优势,首师大二附中打造出鲜明的国防教育特色。学生不仅参与长春航空展、空军纪念日等主题活动,更在《长空之王》首映式等文化场景中深化爱国情怀。此类军政资源整合能力在同类学校中具有排他性,例如海淀外国语学校虽开设国际课程,但缺乏与军队系统的深度合作。

高校联动是另一突出优势。作为首师大附中教育集团成员,学校共享北师大等高校资源,开展师范生线上教学实践、AI辅助学习平台建设等项目。2025年寒假“首师行动”中,10个院系联合开发12门跨学科课程,服务全国3万余人次学生,这种高校主导的课程研发能力远超普通中学自主开发水平。相较之下,周边学校如理工附中更多依赖校本师资,课程创新存在局限性。

师资资源:专业团队与动态更新

学校课外活动的专业度得益于双师型师资结构。除本校教师外,长期引入钱永刚等专家开设“钱学森班”,聘请中国音乐学院、国家京剧院等机构专业人士指导艺术社团。管乐团获“中华杯”示范乐团奖、戏曲社团斩获北京市银奖等成果,印证了专业指导的有效性。反观多数学校受经费与渠道限制,校外专家多为临时聘任,难形成持续培养机制。

师资培养体系同样独具特色。通过青年教师出师拜师制度、北师大实习生培养计划,构建起老中青三代教师协同发展的生态。数字化服务中心推动学业质量管理平台建设,实现活动数据动态追踪与个性化反馈,这种技术赋能在海淀区初中处于领先水平。而如师达中学等民办学校虽硬件优越,但师资流动性较高,影响课程连贯性。

成果转化:竞赛成绩与升学衔接

课外活动与学业发展的正向关联在首师大二附中得到充分验证。2024年机器人社获VEX北方区选拔赛二等奖,航模社在全国锦标赛中摘得三等奖,这些竞赛成绩成为学生参与“强基计划”、综合评价招生的重要。学校更开辟拔尖创新人才培养通道,如与首师大附中联动的“2+4”学制,使40余名学生提前锁定优质高中资源。

对比周边学校,首师大二附中的课外活动与升学衔接机制更为成熟。海淀区排名靠前的十一学校等虽开设国际课程,但主要面向出国方向;而该校通过“钱学森班”等本土化创新项目,既保持国内升学优势,又拓宽多元发展路径。这种平衡性设计在“双减”政策背景下更具现实价值,契合家长对素质教育与升学结果的双重期待。

上一篇:首师大二附中分班考试是否需要额外缴纳费用 下一篇:首次办理地球通行证通常需要多少个工作日