为何需避免在拖欠货款时跳过正式沟通渠道

在商业合作中,货款拖欠往往成为横亘在交易双方之间的难题。面对迟迟未结的款项,部分企业急于求成,试图绕过协商直接诉诸法律手段或采取极端催收措施。这种“快刀斩乱麻”的思维看似高效,实则可能埋下多重隐患,甚至加剧矛盾。商业纠纷的本质是利益平衡问题,跳过沟通环节不仅难以达成共识,还可能引发更深层的法律与经营风险。

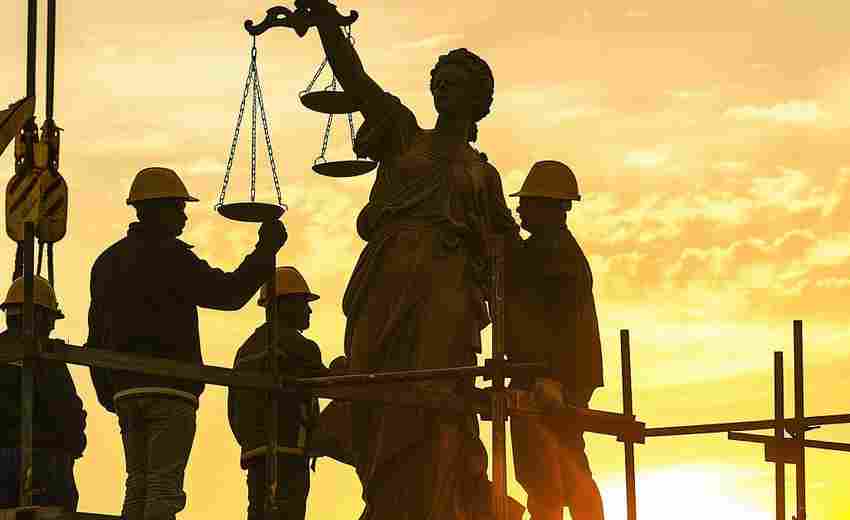

法律风险的潜伏

《民法典》第五百七十七条明确规定,合同违约责任的承担需以履行义务不符合约定为前提。若债权人未经协商直接起诉,可能因缺乏催告证据导致举证困难。例如某建材供应商在未发送书面催款函的情况下直接起诉,法院认为其未充分履行告知义务,最终因证据链缺失导致部分诉求被驳回。

正式沟通渠道产生的文书材料具有法律效力。催款函、对账单等文件不仅能中断诉讼时效,还能在后续司法程序中作为关键证据。某机械制造企业通过公证送达的十二封催款邮件,成功证明债务人长期恶意拖欠,最终获得违约金支持。这些法律文书的缺失,可能使原本清晰的债权债务关系陷入“口说无凭”的困境。

信任关系的坍塌

商业合作本质是信用关系的缔结。贸然采取强硬手段,容易触发债务人的对抗心理。某食品加工厂因在货款逾期三天后即委托第三方催收公司介入,导致合作十年的客户以“侵犯商誉”为由提起反诉,双方价值千万的战略合作项目宣告终止。

沟通记录对维护合作关系具有缓冲作用。北京某科技公司在三起货款纠纷中,通过系统保存的342条协商记录,证明其始终秉持和解态度。这些详实的沟通证据不仅帮助其在诉讼中占据主动,更促使两家债务人主动达成庭外和解。商业信誉的修复成本往往高于债务本身,正式沟通恰恰提供了矛盾软着陆的缓冲带。

信息不对称的加剧

跳过沟通环节可能导致关键信息流失。上海某贸易公司曾因未与拖欠方进行账务核对,误将已支付保证金计入货款总额提起诉讼,不仅败诉还需承担对方律师费用。正式沟通中的对账程序,能够有效避免此类信息错位引发的法律风险。

债务人的真实财务状况往往隐匿于日常交往中。广东某服装企业通过协商过程中获得的财务报表,发现客户存在关联公司转移资产的迹象,及时申请诉前财产保全,成功冻结价值八百万元的隐匿资产。这些在沟通中获取的衍生信息,可能成为破解债务困局的关键线索。

诉讼成本的攀升

司法程序的经济代价不容忽视。根据某地法院统计,标的额百万元以下的货款纠纷案件,平均诉讼成本约占争议金额的12%-18%,包含案件受理费、保全费、律师费等多项支出。而通过协商达成分期付款协议的案例中,78%的债权人能在六个月内收回70%以上欠款,资金周转效率显著高于诉讼途径。

时间成本的消耗更具隐蔽性。某汽车零部件供应商的诉讼记录显示,其通过六轮协商未果后提起的诉讼,因前期沟通形成的完整证据链,使庭审周期缩短至45天;而同类案件中跳过协商环节直接起诉的,平均审理周期达137天。司法资源的有限性决定了沟通环节的不可替代性,充分的协商准备能大幅提升后续法律程序的效率。

上一篇:为何需警惕声望任务的时间限制陷阱 下一篇:主副卡共享流量需要满足哪些套餐要求