位置共享服务必须依赖持续数据连接吗

在数字技术深度渗透日常生活的今天,位置共享已成为社交、导航、应急救援等领域的核心功能之一。从个人出行到城市治理,从物流追踪到公共安全,位置数据的实时性与准确性直接关系着服务效率与用户体验。这种依赖网络传输的位置共享模式是否必须建立在持续数据连接的基础之上?这一问题背后,既涉及技术实现的底层逻辑,也关乎隐私保护与应急能力的平衡。

实时定位的技术依赖

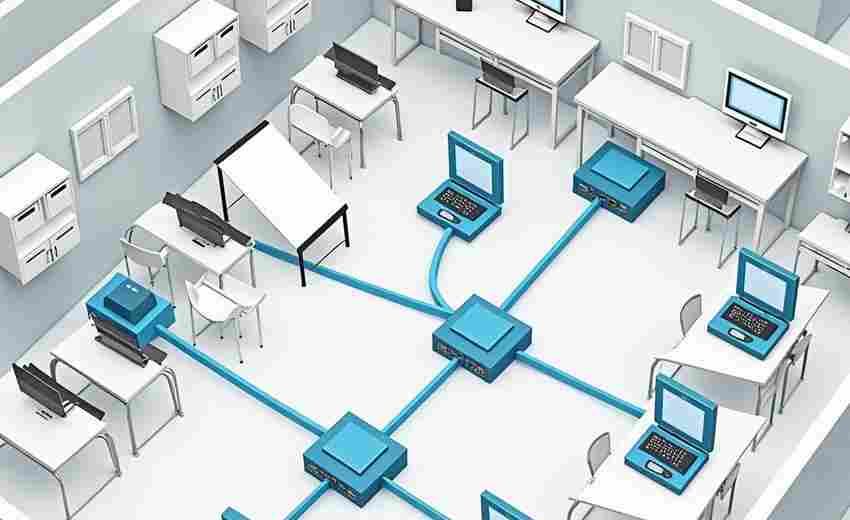

位置共享服务的技术实现高度依赖多源定位技术的融合。全球定位系统(GPS)、Wi-Fi信号强度分析、移动基站三角定位等技术的组合应用,构成了现代位置服务的核心支撑体系。以微信、QQ等主流应用的实时位置共享功能为例,其运行机制需要设备持续向云端传输坐标数据,并通过地图接口进行可视化呈现,整个过程涉及每秒数次的数据交换。

持续联网并非所有场景的硬性要求。苹果的“查找”网络创新性地引入了离线定位机制,当设备处于断网状态时,仍可通过蓝牙信标向周边设备匿名传输加密位置信息,待任一设备联网后自动上传至云端。这种混合定位模式在2024年帮助找回超过1200万台离线设备,证明了短时断网环境下位置服务的可行性。

应用场景的差异化需求

在应急救援场景中,位置共享对网络稳定性的要求达到极致。医疗机构通过车载GPS与急救中心实时联动时,每秒的位置偏差都可能影响救援路线规划。2023年某城市急救系统因网络中断导致定位延迟,造成平均响应时间增加8分钟,凸显持续连接的重要性。但登山者使用的离线地图与轨迹记录仪,则通过预载地理信息和本地存储技术,实现了72小时无网络环境下的位置追踪,其误差率控制在15米以内。

商业领域的需求同样呈现两极分化。网约车平台需要毫秒级的位置更新保障派单效率,而共享单车电子围栏技术采用低频次数据传输模式,仅在用户扫码开锁和还车时进行坐标校验。某头部企业数据显示,后者技术改进使单车日均流量消耗降低63%,运维成本下降27%。

隐私与效能的博弈

持续联网带来的隐私泄露风险始终是争议焦点。研究显示,82%的位置类应用存在过度采集轨迹数据的行为,部分应用甚至以5秒/次的频率上传坐标。为此,欧盟《数字服务法》强制要求位置服务提供“幽灵模式”,允许用户选择仅在主动共享时传输数据。这种间歇性联网模式在保护隐私的仍能保障90%以上的场景需求。

技术层面,边缘计算设备的普及为离线处理提供了新思路。某自动驾驶厂商在车载系统中部署本地化位置处理单元,可在断网状态下持续运行2小时,通过路侧单元实现车辆间位置共享,该技术使高速事故预警响应速度提升40%。这种去中心化的架构设计,正在重构位置服务对云端连接的绝对依赖。

基础设施的冗余设计

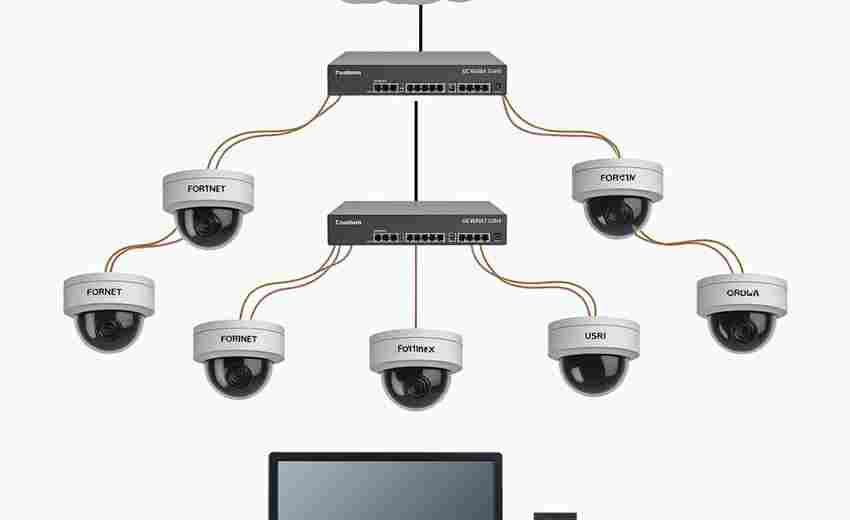

通信网络的容灾能力直接影响位置服务的可靠性。2024年某地地震导致基站大面积瘫痪,应急管理部门启用的北斗短报文系统,通过卫星信道实现了灾区人员定位信息的分钟级回传。这种天地一体化的通信架构,将传统蜂窝网络断联的生存周期从6小时延长至72小时。运营商正在推进的“哑设备”唤醒技术,可使离线物联网设备在检测到应急信号时自动激活位置上报功能。

标准化建设也在突破网络依赖瓶颈。交通运输部发布的《数据资源交换与共享》系列标准中,明确要求位置服务平台必须具备离线数据缓存与增量同步机制。某物流企业据此改造的仓储管理系统,在局域网中断情况下仍可维持4小时的室内定位精度,货物分拣错误率下降至0.3%以下。这些实践表明,通过架构优化与协议创新,位置服务正在形成连接与非连接状态的动态平衡。

上一篇:伴侣因外界评价产生分歧时如何重建共识 下一篇:低价位SSD和高容量HDD如何平衡开机速度与存储需求