俞灏明烧伤后如何通过角色演绎刷新获奖履历

一场意外的大火,将俞灏明的青春定格在2010年的深秋。全身39%的皮肤烧伤、面部毁容,这场灾难几乎摧毁了他作为偶像的全部资本。命运夺走了他的容颜,却赋予了他另一种力量——用演技撕碎标签,用角色重塑生命。从《那年花开月正圆》中阴鸷的杜明礼,到《他是谁》里癫狂的赵世杰,俞灏明以十年蛰伏,完成了从“国民弟弟”到实力派演员的蜕变。他的故事,不仅是一个演员的转型之路,更是一场关于信念与勇气的自我救赎。

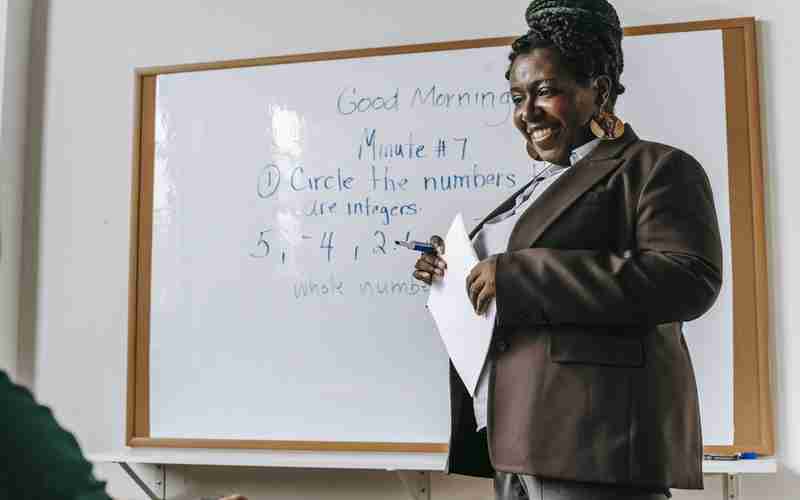

撕掉偶像标签:用反派叩开演技之门

2017年,《那年花开月正圆》的热播让观众惊觉:那个唱着《其实我还好》的俞灏明,早已不再是记忆中的青涩少年。剧中,他饰演的杜明礼表面儒雅谦和,实则心狠手辣。为贴近角色,他提前半年拜师学习京剧唱腔,甚至在日常生活中刻意模仿角色阴郁的气质。导演丁黑回忆,俞灏明在片场推掉所有商业活动,手机里卸载娱乐软件,每天只做两件事——研究剧本和观察老戏骨的表演。这种近乎偏执的投入,最终让杜明礼的每一个眼神都透着寒意,连孙俪都坦言:“他的戏让我后背发凉。”

这一角色不仅为他赢得白玉兰奖最佳男配角提名,更彻底击碎了外界对“偶像派演员”的刻板印象。面对观众“又丑又坏”的骂声,他在微博写下:“我愿意接受所有评价,但看不惯丑陋的心。”这份从容背后,是十年间无数次对着镜子练习表情管理的坚持,是深夜反复揣摩《演员的自我修养》的孤独。正如编剧黄亚洲评价:“他用伤口作铠甲,把痛苦酿成了表演的养分。”

挑战复杂角色:在烈火中淬炼多面性

如果说杜明礼是俞灏明转型的起点,那么《大明风华》中的朱高煦则展现了他对复杂人性的掌控力。这个野心勃勃的藩王,既有沙场悍将的暴烈,又有对权力的病态渴望。为塑造角色,俞灏明研读《明史》三个月,甚至在拍摄间隙与史学家探讨人物心理。剧中那场“靖难之役”的戏份,他在零下十度的冰面拍摄八小时,冻僵的手指仍精准握住刀柄的纹路。这种“自虐式”的敬业,让导演张挺感叹:“他比科班演员更懂什么叫敬畏舞台。”

2023年的《惊天救援》,俞灏明再次突破自我。饰演消防站副站长刘子涛时,他主动要求增加爆破戏份。面对十三年前事故留下的心理阴影,他在采访中坦言:“每次听到爆炸声都会发抖,但消防员的使命感让我必须克服。”影片中,他冲入火场的镜头没有使用替身,被灼热气流掀翻的瞬间,观众看到的不仅是角色,更是一个演员与过往创伤的和解。制片人透露,这段戏拍摄结束后,全体剧组人员自发鼓掌三分钟。

演技与伤痕共生:生理反应成就艺术真实

在电影《八佰》里,俞灏明贡献了职业生涯最具冲击力的表演。饰演士兵上官志标时,他主动要求裸露背部——那里布满十年前烧伤留下的疤痕。导演管虎最初担心特效化妆会削弱真实感,俞灏明却坚持:“这些伤痕就是我的勋章。”镜头中,扭曲的疤痕随着呼吸起伏,与硝烟弥漫的战场形成残酷互文。这种将生理创伤转化为表演张力的能力,让影评人惊叹:“他的身体本身已成为叙事语言。”

这种“伤痕美学”在《铁道英雄》中得到延续。零下二十度的雪地拍摄中,俞灏明为呈现冻伤效果,拒绝使用暖宝宝,任由手指冻得紫红。当镜头对准他皲裂的嘴唇时,副导演忍不住落泪:“这不是演技,是拿命在演戏。”这种近乎本能的真实反应,让他的表演跳脱技巧层面,直抵生命经验的深处。正如合作演员评价:“他的每个毛孔都在演戏。”

拓宽戏路边界:从年代剧到主旋律的跨越

近年来的俞灏明,不断打破类型化桎梏。在年代商战剧《广州十三行》中,他饰演的伍敦元从落魄茶商成长为商业巨擘,跨度长达三十年。为展现人物沧桑感,他三个月增重二十斤,跟着非遗传承人学习炒茶技艺,手掌被铁锅烫出水泡仍坚持实拍。监制曹盾称赞:“他身上有老派艺人的匠气。”

而在主旋律领域,他同样游刃有余。《红船开天辟地》中饰演的陈独秀,既有知识分子的儒雅,又有革命者的锐气。为还原历史现场,他翻阅1921年《新青年》原件,在博物馆对着李大钊手稿临摹笔迹。这种考据式表演,让角色不再是教科书上的符号,而是充满温度的生命个体。编剧黄亚洲说:“他让伟人走下神坛,走进了观众心里。”

如今的俞灏明,早已不再需要“励志”的标签。从《一起来看流星雨》到《惊天救援》,他用十六年时间完成了一场华丽的转身。那些曾经灼伤他的火焰,最终化作了照亮演技之路的炬火。

上一篇:俞灏明烧伤后亲友和社会给予了他哪些支持 下一篇:信仰实践中如何区分神圣考验与恶魔诱惑