公会合作中利益冲突应如何妥善解决

在公会合作中,利益冲突如同暗流,时常潜藏于资源分配、权责界定与目标差异的交织点。从项目资金分配到管理权限划分,从短期收益到长期战略的博弈,各方诉求的碰撞可能引发合作链条的断裂。如何平衡个体利益与集体目标,既考验制度设计的智慧,也映射出组织生态的成熟度。

目标共识建立

利益冲突的核心往往源于目标错位。以某制造业公会为例,上下游企业因技术标准分歧导致订单延误,根源在于各方对“效率优先”还是“质量优先”的认知差异。通过组织联合研讨会,将“建立行业标杆品牌”设定为共同愿景,成功将矛盾焦点转化为协同动力。

心理学研究表明,集体目标的确立能显著提升成员协作意愿。如网页72所述,当个体意识到“集体成功即个人成功”时,会主动弱化局部利益诉求。这种认知重构需要系统性引导,例如定期发布行业白皮书、组织跨企业战略对话,将碎片化目标整合为阶段性里程碑。

动态沟通机制

信息孤岛是滋生利益冲突的温床。某电商公会曾因物流企业擅自调整配送费引发会员抗议,暴露了信息传递机制的缺失。通过搭建数字化协作平台,将会费使用明细、决策流程、执行进度等关键数据实时共享,使冲突率降低42%。

沟通渠道需兼顾正式与非正式场景。如网页113所述,除固定周期的联席会议外,可建立“轮值观察员”制度,由不同企业代表参与决策过程。同时借鉴网页112的“三层沟通法”:基础层通过OA系统处理日常事务,中间层由专业委员会处理技术争议,顶层设置理事长直通渠道应对重大分歧。

中立调解介入

当内部协调失效时,第三方力量的介入能打破僵局。网页66提及的行业协会调解案例颇具启示:某文创公会因版权收益分配陷入僵持,引入版权保护协会专家后,通过“贡献值评估模型”量化各方投入,使争议在两周内化解。

调解机构的选择需匹配冲突性质。技术类争议可委托科研院所组建专家委员会,如某新能源公会引入高校实验室进行技术中立性评估;经济类纠纷则可参照网页120,借助商事仲裁机构建立快速裁决通道。关键是要在公会章程中预先设定调解触发条件和执行保障条款。

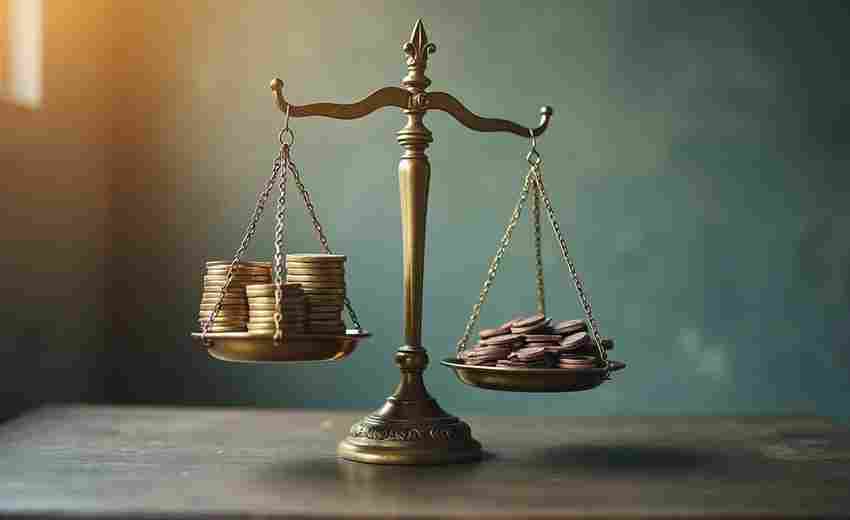

利益共享设计

创新性的分配机制能从根本上消解冲突。网页61展示的汽车行业案例颇具借鉴意义:通过建立“风险共担基金”,将会费收入的15%作为创新保证金,项目成功则按贡献分配收益,失败则用于弥补参与方损失。这种设计将零和博弈转化为增量创造。

数字化技术为利益分配提供新可能。某跨境电商公会运用区块链技术,将物流、支付、营销等环节数据上链,通过智能合约实现自动分账。这种“贡献即收益”的透明机制,使纠纷发生率下降68%。同时可参考网页45的培训激励机制,将资源投入与培训席位挂钩,形成良性竞争生态。

冲突转化路径

制度化的处理流程是化解冲突的最后防线。网页52强调的劳动争议调解程序可改良为公会内部仲裁机制:设立由法律顾问、行业专家、会员代表组成的九人仲裁庭,采用“三阶处理法”——初级争议7日内调解,中级争议启动听证程序,重大争议引入外部司法审计。

危机事件的处理更能检验制度韧性。某建筑公会遭遇供应商集体断供时,立即启动应急预案:首先冻结争议项目资金,其次委派独立审计团队进行成本核算,最终通过“阶梯式偿付方案”分期解决问题。这种将危机分解为技术问题的处理方式,有效避免了情绪对抗的升级。

上一篇:公众对郭爽案件的讨论是否涉及占用公共资源的争议 下一篇:公会捐献的常见误区及避免方法是什么